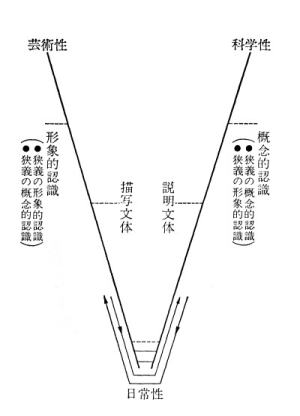

目 次 I 芸術の原点への思索 I 芸術の原点への思索 1 創造の担い手としての鑑賞者 歌の話ではないけれども、せめて音程だけでも確実に――と思うのである。今、自分が暗中模索の形でたどろうとしている芸術認識論に関して、そのことを思うのである。どのみち、着想に目新しいものがあるわけではなし、うまみのあるセリフ回しで勝負するというようなことは、できもしないし考えてもいないわけなのだから、せめても音程を狂わせないことだけでも心がけなくてはなるまい、ということなのだ。ところが、だ。音程をはずさないという、そのこと自体がわたしにとっては至難のわざだ、ということに気づかされるのである。 そういう思いがしんそこ自分にあって言うわけなのだが、芸術の認識機能について考察を進めていく上に、あるいは芸術的認識の過程的構造――構造の動的把握――へ向けての思索にとって、欠くことのできない論理的、必然的な前提はいったい何なのかということだ。言い換えれば、その点をはずしては、それの固有の認識性格において芸術の〈何〉と〈いかに〉を問うたことにはならなくなってしまうような、いわば芸術認識論のインターヴァル(音程)やパースペクティヴ(遠近法・視点)は何か、ということなのである。インターヴァルをはずさないために、何が芸術認識論のインターヴァルなのかを問う、ということなのである。 そのような問いは、ところで、おのずから、芸術の原点は何かという問いと重なっていく。重なるというより、内容的には実はそれらが一つこと、一つものであるような面が大きいのではないかと思う。芸術認識論の側からすると、原点――芸術の原点をつかみそこねたのでは、これは芸術(芸術的認識)に関する認識論ではなくなってしまうし、認識論一般としてみてもポッカリ穴のあいたものになってしまうのである。ネガティヴに言うとそういうことになるし、ポジティヴに言うと、また次のようなことになるだろう。今はとうてい望むべくもないことだけれども、いつの日か原点における 芸術の認識機能の〈何〉と〈いかに〉が理論的に 明らかにされるような時が来るとすれば、それは芸術認識論が最大の課題的難関を突破しえた時だ、ということになるのである。芸術の原点へ向けての思索――それは、芸術認識論にとって最も基本的、基底的な課題である。 ところで、今、この時点での課題の追求――追求のしかた――は、純理論的にというわけにはいかない。あえて言うが、芸術認識論の現状・現況は、たとえて言えば算数的な基礎もあやふやなまま、代数なり微積分に宙乗りした格好のものになっているのが全般だからである。それは確かに、密度の高い絵画論であり音楽論なのだが、芸術 論としては――というのは、実は音楽論としても、絵画論としてみても、ということになってしまうわけだけれども――かんじんの何かを欠いている、という、そういう例は少なくない。また、すぐれた詩人の発言なのだけれども、音程が狂い、遠近法の弱いその詩論は読むに耐えない、というような場合も、あながちこれは例外的とは言えないようである。詩論に示される、いわば意識的な――その自意識における――ミゼラブルな芸術認識論と、彼のすぐれた詩作品の造型を現実にそこに保障している彼自身の詩の原点、彼自身にとって芸術であるもの、芸術であることの原点となっているものとのこうしたギャップを、わたしたちはどう考えたらいいのか。 詩人・芸術家の場合はともかく、読者・鑑賞者として文学・芸術にコミットする(参加する)わたしたちの場合、しかし右に見るような自己矛盾と自己分裂は究極において克服されねばならないだろう。というのは、芸術もまた実践であるという意味で言うのだが、芸術の表現は自己目的的、自己完結的なものではなく、芸術作品の形象としての完結を実現するのは受け手の鑑賞(=作品把握・表現理解)においてである、ということが現実の事実としてそこにあるからだ。あえて言うが、受け手次第で、その作品は「みごとな」完結をみたり、「ぶざまな」つまり「さまにならない」完結のしかた――これも完結のしかたの一種だろう――を示したり、ということになるのである。 受け手=鑑賞者の、芸術の表現に対して分けもつ役割の大きいことは、ある意味で教育実践における学習者の位置づけに似ている。いくら主観的には「誠実な」あるいは「見た目にカッコいい」授業を行なったとしても、児童・生徒の理解・反応において実効があがらなければ、それは実践的には失敗の授業であるというのと似ている。もっとも、これは比喩的な一事例にすぎない。教育面における被教育者としての学習者の機能・役割と、文学・芸術の鑑賞者一般のそれとをまったく同日に論じることはできない。読者・鑑賞者の果たす機能・役割は、学習者とか受講者というものにどこか付き纏って離れない、被 教育者としてのパッシヴなものを越えている。それは、作者=送り手による表現の〈送り内容〉を、いわば〈受け内容〉としてその表現を完結させる、創造への積極的なコミティー(参加者)としての機能であり役割である。鑑賞者次第で作品がさまになったり、ならなかったり、と言ったのは、そのことなのである。 それゆえに、芸術の創造・表現に対する受け手の主体の責任が問われねばならないのである。また、それゆえに、受け手の芸術認識論ないし芸術の原点の把握に関して、その自意識と無意識との間のギャップは埋められる必要があるのだ。(ここに言う、無意識云々――「自意識にもたらされない意識内容」というほどの意味である。フロイト的ないし精神分析的な意味での無意識のことではない。右、念のため。) このようにして、芸術の原点を問うという課題は、作家・芸術家にとっての課題である以上に、鑑賞者の課題である。芸術形象創造へのコミティーとして最終の責任を負う(負わねばならない)鑑賞者大衆の課題である。ところで、芸術認識論の全般的な現況・実状は先刻指摘した通りのことだ。部分部分の考察において綿密・精緻なものを示しながら、何か基本のカンが狂っている。そうしたカンの狂いが芸術の原点のつかみかたにつながるものであるとすれば、原点についてその〈何〉と〈いかに〉を問う(問い直す)わたしたちの作業は、さし当たって、わたしたち自身の体験的事実に即して課題を模索する、ということから始めるほかはない。 それは、わたしたち自身の実際の体験に与えられ、また与えられた芸術現象というアン・ジッヒ(即自的)な一つの事実――体験的事実としての芸術現象――に即して、課題について問いかけ問い直す、という、そういうプリミティヴな営みである。もしも、わたしたちと同様の発想に立って思索を進めているようなその道のスペシャリストを探し当てることができたら、彼(あるいは彼女)の整理に学ぶということなども、そこでの大きな期待である。 この作業には、理論的な面も多少そこに顔を見せるだろうが、しかしどちらかと言えば、体験に即して幾分とも体験の狭さから脱け出ていく、ということが狙いである。まず、“算数”を確実に――というのが作業目的である。そういう作業を地道に、根気よく継続して行なおう、というのである。 同じ比喩をもう一度使って言うと、それは、だから、高等数学のような一貫した論理による、純理論的な概念操作の作業とは違って、いわば算数的な次元の営為・操作だ、ということになるのである。しかも、予測される実際のその営みは、かつてわたしたちが算数を習いはじめたばかりの時に行なったような、アン・ジッヒな、その限り 実感中心のものである。(そういう自分の過去の姿を思い出せないというかたは、今、現に算数を学び始めたばかりの、あなたの周囲の園児や学童たちの姿に目を向けていただけばいい。)それは、いっさいを、その一つ一つを、日常的な自己の体験に照合して、生活の実感において事実 として承認できるような事柄だけを自分自身の知識の体系に組み込んでいく、というやりかたである。 故意に意識して、そういう思考・思索の道筋をたどろうとしている点でも、これは算数段階――あるいは算数習得段階――の作業・営為なのである。ミソは、故意にそういう道筋を選び取る、という点である。回り道なことは承知の上で、しかもそれは必要な回り道であるという判断に立って今はその道筋を選ぼうとしている、という点がミソなのだ。こちらの意識――自意識までが算数的になるわけではないのである。 実感ベッタリの格好で始められた子どもたちの算数学習の作業も、掛け算から割り算へと学習が進み、その相互関係が身についた知識になってくるころには、もはや実感ベッタリではない、自己の実感監視の数の認知の作業に切り替わって行っている。子どもたちの場合ですら、そうだ。〈必要な回り道〉という自意識におけるわたしたちのこの“算数”的確かめの営みは、子どもたちの算数学習の場合とは次元と秩序を異にして、“代数”的認知への足場をきっといち早く用意することになるだろう。 ともあれ、今はことをそう運ぶ以外に手は見つからないのである。そういうふうにあゆみを進めることが、また自分というものを見失わないで――あるいは、ともすれば見失いがちな自分を確かめ、自分の個我を回復しつつ――課題にアプローチすることを可能にするのである。それは、言ってみれば、ひところは実証主義につかまれ、また精神分析の芸術論につかまれていた自分の自我、生哲学ふうの解釈学の理論(=追体験主義)から今は実存主義への傾斜を示している自分の自我――たとえばそうした自分というものを、自己の原点にかえって主体的、実践的につかみ直す作業である。 そういう自我の原点 を探る営みと重なり合うのでなければ、芸術の原点を問うことも、いったい何のためにそのような問いを発するのか、あらかた意味は失われてしまうだろう。少なくとも、それは、自分に対して自己の芸術観・文学観の変革を迫るようなアクチュアルな営みとはなりえないだろう。 体験――体験的事実としての芸術現象――に即して芸術の原点を問う、という、こうした問いの出しかたは、ほんらい芸術性や科学性の次元の問題であるものを――この場合、科学性の次元における芸術性の検討・検証の問題であるものを――いっぺん日常性の次元と秩序にかえして問い直し、問い返す、という形のものになるわけだ。そういう形のものにならざるをえない理由の一半はすでに述べた通りだが、そのことをもう少しキメ細かに考えるとすると、その理由は、おそらく次のような指摘とつながるものがある、ということになるだろう。 ――(1)我々は事実に即する ということを、日常的なる表現とその了解から出発するという意味に規定する。それは必ずしも人間存在の十分な 表現でもなければ了解でもない。のみならず、それはディルタイの云う如く実践的利害 に支配せられたものであって、人を欺くこともできれば、また人によって種々別々に了解せられる、云々。(和辻哲郎『人間の学としての倫理学』)一読して明らかなように、そこでは結局、(1)日常性における事物認知・認識も、(2)科学性におけるそれも、信憑性に乏しいものとして否定的な評価を受け取っている。究極において芸術諸科学の樹立・確立をめざしているわたしたちとは、いわばア・プリオリを異にする見解なことは言うまでもない。が、根源的なその科学不信・科学否定は、この著者の存在論的、実存哲学的な立場からして当然の論理的帰結であるということになるが*、この面の所説の当否は別個に考えてみることにして、むしろ、ここでわたしたちがその指摘から学び取るべき事柄は次の二点に関してであろう。 その一つは、〈事実〉あるいは〈事実に即する〉ということに関してである。あるいはまた、〈事実〉と〈真実〉に関してである。一括して言うと、事実とは、体験の日常性に与えられたその 事物(=事柄)に対する、日常的な意味での第一次的な認知・把握である、ということだ。言い換えれば、それは、事物(=事柄)の第一次的真実・真実性を言い表わしている。事実もまた、その限り、真実なのである。しかも、それは、「事実を明らかにする」とか、(わたし自身よく使う言葉だが)「現実の事実として」というふうに、一定の常識、社会通念を前提とした真実をさしている。言葉そのものの使いかたとしては、「二二ガ四という客観的事実」(椎名麟三)というような使いかたさえあるわけだ。 で、日常性を越えた次元で――端的に言って科学性なり芸術性の次元で――真偽を問い続けていて、何が真実か混迷・混乱に陥ったような場合、そこまでたどってきた論脈を逆にたどり直し、論理の糸をたぐり直すということをやるわけだが、その行き着く先、つまり起点は日常性における真実――事実にほかならない。〈事実に即する〉というのは、だからして、事実(=自他にとっての第一次的真実)にたち戻って、科学性なり芸術性の次元と秩序における整理をめざして再出発する、ということ以外ではない。この著者の密度の高い思考・整理に触発された、そのことの確認が、まず一つ。 第二に、(主として引用の(2)に関してだが)少なくとも芸術諸科学の場合に問題を限定して言えば、その科学批判も部分的に当たっているところがありはしないか、ということなのだ。「これが芸術というものだ」として芸術科学が提示しているものが、わたしたちの実際の体験に与えられている芸術のリアリティーからは遠いものである、というようなケースはけっして例外的とは言えないようである。 そこに語られている事柄が芸術現象にかかわる何かであることは確かだけれども、しかし芸術現象そのものではない。それは多く、芸術の原点をはずした、芸術現象の外回りの現象――あえて言えば、芸術現象にとっては外回りの物理的な諸現象――の概括・説明でしかない。あるいは、それは、その外回りの現象をむしろ原点――説明原理――として芸術現象を“解釈”し解説する、というようなものである。 たとえばの話だが、後年、みずから死を選ぶに至る芥川竜之介の青年期が、暗い絶望の日々でなかったとは考えられない、という推論に発して、『羅生門』など初期の作品の中にも死の影がすでに見られる、と強引に言いたて、絶望の文学=芥川文学をそこに結論する、といった方式の作家論なども、そうした事例の一つに数えられようか。芥川といえばまた、『首が落ちた話』や『馬の脚』のような作品は、この作家の精神分裂的徴候とそれへの恐怖感が書かせた作品だ、というところまでは百歩譲歩の妥協をするとしても、「予感される自己の発狂に対するおののき、それがこれらの作品の主題である」というのは、どうにもいただけない。モティーフとテェマとのプリミティヴな混同がそこにはある。 どうも、そういうことが多すぎるのである。それは、科学以前、芸術科学以前の状況を示す以外のものではない。そういう限りにおいて、引用・(2)に示されているような、『人間の学としての倫理学』の著者の科学不信・科学否定の姿勢も、うなずけないことはないのである。が、これまた前に述べたように、この著者の科学に対する不信は、実は、著者自身にとって本来の立場である解釈学的人間学=実存哲学的想念によって導かれたものであるから、ここでの問題のわくからははずして、別個に考察する必要がありそうである。また、そこに氾濫する実存哲学的語彙、したがってその概念(=思考形式)に対しても、これは別個に――と考えるのである。 だからして、この著者の科学批判論一般は横にこう置いておいての話になるが、芸術諸科学の現状・現況は、その認識論ぐるみ現象の処理のしかたにおいて、残念だがその科学批判にとって格好の材料(論拠)を提供するようなありかたにとどまっている。すなわち、既往現在の芸術の科学が示している真実――真実であるべきもの――の多くが、芸術現象という「事実」を「素材」としていながら、その現象の「地盤」――言い換えれば、それの必然的前提である日常性への関心と用意を欠いているために、そこにもたらされる「一定の秩序」は「事実」に反し、したがって真実からは遠いものに終わっている、というこの著者の指摘にぴったりなのである。 * 和辻哲郎その他実存哲学・実存主義者における科学不信(否定)の姿勢について~ 小著『文体づくりの国語教育』(一九七〇年・三省堂刊)の第二部・V「生から実存へ」、Ⅵ「解釈学的人間学――その表現と理解の論」などからの摘記によって注に代える。 2 芸術過程と生活過程 事実に即して考えるために、日常性にたち戻って問題を検討し直すということは、しかしわたしたちの場合、『人間の学としての倫理学』の著者のように、科学――芸術の科学の否定を前提とするものではなかった。また、この著者やこの著者と共通の立場に立つ実存主義者たちが口を揃えて語っているような(前章文末付記の注*参照)、「科学的認識の限界」について「思惟」し、あるいは「論理的思惟の把捉しえざるもの」の「了解」を志向しているからのことではなかった。そうではなくて、現在、未発・不毛の状態にある芸術諸科学を――わたしの場合その一分科である文学の科学=文芸学を――科学の名に価するものにするために、ひとまず日常性の次元と秩序に問題をかえし、あるいは日常性と芸術性とのインターリレイション(相互関係)において芸術の原点を探る、ということだったはずである。言ってみれば、それは、芸術の科学を志向して(それゆえに)日常性に回帰する、ということにほかならないのである。 デューウィ(John Dewey, 1859~1952)ふうに言えば、それはつまり、日常性が「人間の体験における芸術の源泉」(『経験としての芸術』)だからのことである。「定評ある究極の美――すぐれた芸術形象(著者注)――を理解するためには、身近なところから始めなければならない」(同上)からである。 このようにして、芸術が得ようとする理解には、ある回り道が必要であること、その回り道とは日常の体験に帰るということであり、そういう回り道を選ぶことの中で、他のもろもろの経験様式と関連して芸術の機能を明らかにすること以外ではない、云々(同上)。――すぐれた意味でプラグマティックな整理ではないかと思う。それは、単に pragmatistic(実用主義的)なのではなくて、pragmatic(行為的・実際的)なのである。十分、支持されてよい見解ではないかと思う。 で、デューウィはまた、芸術の創造や鑑賞と、芸術理論――芸術の認識機能に関して、その〈何〉と〈いかに〉を問う芸術科学の理論――との関連について次のような説明を試みているが、わたしが芸術科学の理論として志向しているものも、究極において、デューウィがそこに考えているような理論以外のものではない。すなわち、「花が咲くのは、土壌や空気、湿度、種子などが作用し合った結果であるが、この相互作用のことは知らなくとも、花を愛玩することはできよう。しかし、そうした相互作用のどういうものかを考えてみなくては、花を理解 することはできないだろう。理論 とは、この理解のことなのである。……植物をどんなに愛玩しようと、その原因となる条件を理解できないことには、植物の成長と開花を左右することは、まず偶然的にしかできはしないのだ」云々(同上)。 デューウィがそこに志向している芸術科学の理論は、偶然的にではなしに、まさに必然的に「植物の成長と開花を左右」できるような、そのような実践的な理論である。そのような実践的な理論は、咲いた花に目を奪われて、開花をそこにもたらしている植物そのもののありようを見落とすわけにはいかない。植物の一定の成長なしに開花はありえないし、また花のみごとさや、みすぼらしさは、その植物の成長のありようと一定の函数関係に立つ現象なのだから。 花と植物――植物の部分としての花と、花という部分をも含み込んだ、トータルとしての植物。言い換えれば、芸術と人間=人間自我との関係である。いわば人間という名の植物の“開花”への過程としての芸術過程 と、そうした芸術過程を導く根源であると同時に、実はそれ(芸術過程)を部分として含み込んでいる、人間の全生活過程(広義の生活過程)との関係である。端的に言って、芸術過程は人間の全生活過程の部分にほかならない、という理解――上記、デューウィの言う意味の理解である――が実践的な芸術科学の理論にとって必要とされるものである。日常性への回帰の必要ということを、わたしが言うのも、後の叙述のどこかで多少ともその点についてコメントを用意するつもりでいるが、日常性が全生活過程の結節点であるからだ。 つまりは、日常性に帰り着くことで、芸術性なら芸術性という分化 された生活過程――芸術過程という名の生活過程――が、もう一度、全人的な全生活過程の部分 として統一にもたらされ、真に全体に対する部分としての位置づけをかちえるのである。日常性は、人間自我の認識機能ということで言うなら、科学性・芸術性などもろもろの非日常性における自我の認識のはたらきの結節点として、行動の系に直結するのである。そのような意味において、日常性は、単に「人間の体験における芸術の源泉」であるにとどまらず、科学――科学的な理論の源泉でもあり、人間のいっさいの行為・行動・実践の源泉であるわけなのだ。 このようにして、実を言えば、常住、日常性をくぐり直して思考を組み替えよう、という基本の姿勢が、あらゆる理論への志向において必要とされるのである。不毛の芸術科学における理論的志向にあっては、それは必要にして不可欠 と言っていいだろう。 ところで、芸術過程は人間の全生活過程の部分であり、それは日常性に根ざすところの認識と表現行為の成長的分化である、という、この自明の理が、芸術のよき理解者をもって自負・自任する「教養ある」知識人大衆の間では、「認めがたい謬見」として否定されがちである。デューウィもまた、そうした傾向が知識人の間に支配的であることを指摘して、それは「芸術を遙か遠い台座の上に安置する観念」以外のものではなく、「芸術遊離説」とでも呼ぶほかないものだ、と揶揄している。芸術遊離説、むしろ隔離説である。芸術を実人生とは別個の自己目的的、自己完結的なものと考えることで、それを人生とは別仕立て、別あつらえの台座に安置し、ミューズの恵みにあずかることのできるのは、芸術家を中心に、自分たち選ばれた教養人だけだ、とする考えかたである。 それは、何とも奇妙なエリート意識であり、また何とも奇妙・奇体な、卑屈きわまりない想念である。 デューウィがこうした遊離説を批判したのは、一九三〇年代の初めのハーヴァード大学の集中講義においてであったが、アメリカ社会にあっても当時この種の近代主義的逸脱がかなり全般的なものであったことが、そうした点からも知られよう。(近代主義的逸脱――それは、さし当たって、全体から個へ、未分化的全体から分化された個へ、という近代的な思考の発想が、いわば分化のしっ放しの格好のものに滑ってしまった状態のことを意味している。分化のしっ放し、されっ放しの個は、全体の中の個、全体に対する部分として位置づけられる時が永久にないという意味で孤独であり、孤立的である。このような個への分化は、いわば協業を前提としない、分業のための分業である。それは、分業=分化としての意味を初めから喪失している。デューウィは上記ハーヴァードの講義の中で、こうした近代主義的な“芸術遊離”の状態・状況のことを、生産と消費との極度のアンバランスがもたらす、近代資本主義社会に固有のカタワな芸術観念を言い表わすものであるという意味で、“芸術の現代的孤立”と呼んでいる。――近代主義そのものの多少とも歴史的、体系的な概観については、小著『現代文学にみる日本人の自画像』〈三省堂ブックス〉の序章「近代主義の克服」その他の章を参照していただきたい。) わたし個人の経験からすると、こうした芸術遊離への傾向――それは言いかたを変えれば、芸術至上を前提としたところの、芸術と実人生との二元論であり、芸術のための芸術の想念でもある――は、文学や映画・演劇などの世界からは徐々に、次第に影をひそめて行っているように思われるのだ。それがいまだに根強いのは、クラシック一辺倒の音楽愛好家や、クラシックの音楽家たちの場合である。むろん、全部が全部というのではない。傾向としてそれがある、ということなのだ。誤解なきよう――。 ともあれ、先年、アメリカ帰りのある指揮者が語っていたが、ニューヨーク・フィルやベルリン・フィルの定期公演とN響のそれとでは、会場の雰囲気がまるで違う、というのである。それは、音楽を楽しみにくるのと、与えられた音楽を聴くのとの違いだ、というのである。「いい例かどうか、敗戦直後にアメリカ兵からチューインガムをもらった時の心境を思いだす。たった一枚のチューインガムだが、あのころはずいぶん貴重だった。このいわば先入観のようなものが、クラシック音楽に対する日本人の気持と似ていないだろうか」云々。 「日本では、クラシックの音楽家がジャズのことをしゃべると、さげすまれる。クラシックもジャズも音楽に変わりはないはずなのに――。ひとつの冷たいカベがあって、それぞれの音楽家も、いやファンまでがそっぽを向く。不思議でたまらない。ぼくはジャズが好きだし、ジャズの好きな人の音楽的な感じかたのほうが、むしろ自然だとも思ったりする。時々、ぶらりとジャズ喫茶にはいる。たいてい満員だ。立ちんぼうのまま、楽しんでいるお客もいる。こんなふうに音楽を楽しむ姿が、いままでの日本にあっただろうか。クラシックのお客は、これほど音を楽しんでくれるだろうか。そして、そこまで楽しませる演奏者が日本のクラシックの分野にいるだろうか」云々。 この若い指揮者の言葉が当を得ているかどうか、事柄全般に関してはわたしにはわからない。ただ、チューインガムとクラシック音楽――これは、わたし自身の実感でもある。ともあれ、ジャズが今日、若い世代の生活に融け込んでいるようなファミリアな形では、クラシックは人びとの生活の部分になりきっていない、とは言えるだろう。クラシック一辺倒の人たちの場合において特にそのことが顕著である、というのはけっして逆説ではない。かつて翻訳物の上演に終始していた時期の“新劇”に対する、ヨーロッパ的教養を“身につけた”人たちの構えに通じる何かがそこにはある、ということなのだ。それは、日本ではまだ何か特別なもの、「台座の上のもの」の様相を呈しているという事実はいなめないのである。 もう一度デューウィに戻って言えば、芸術遊離説に対する彼の批判の視点・立場を示す彼自身の芸術観念は、たとえば次のようなものである。 ――パルテノンが芸術上の偉大な作品であることは、だれしも認めるところだろう。(だが、真実、この作品を理解するためには)せわしげで、論争的な、感受性のするどいアテネの市民たちのことを想起しなければならない。市民的宗教と一致した市民的感情を持ち、その宗教体験の表現として神殿を持ち、だからしてこのパルテノンを芸術作品としてではなしに、都市の記念物として建築したアテネの市民たちのことを想起しなければならない。(中略)パルテノンに具体化された美的体験について語ろうとする人は、この建て物を自分の生活に取り入れた人たち(つまり、その制作者やそれに満足を感じた人たち)と、現在家庭でやすらい、そして街を歩いているわたしたちとの間の共通点を思ってみなければならない。「開花を左右する」ために、花と植物との一体的な「理解」を――と、そう語ったデューウィは、ここでは、具体的に、パルテノンという美しい花の開花をもたらしたものが何であり、この美しい花がそこに根ざしている植物の何であるかを、かなり高い調子で語り続けている。パルテノンの制作意識は、近代の芸術意識におけるそれとは明らかに質を異にしている。それは、今日の芸術観念における芸術作品とは異なるものである。今日的な意味における、自意識の面での、日常性からの芸術性の分化はそこには見られないのである。いわば、その芸術意識は未分化である。にもかかわらず、「パルテノンが芸術上の偉大な作品であることは、だれしも認め」ざるをえないのだ。 近代的な――実は近代主義的な――芸術観念につかまれた人びとにとっては不可解なこの現象(=芸術現象)を理解 するためには、「このパルテノンを芸術作品としてではなしに、都市の記念物として建築したアテネの市民たちのこと」を、そしてそれゆえに、「市民的宗教と一致した市民的感情を持ち、その宗教体験の表現として神殿を持つ」ことをした彼らの日常的な生活感情を理解 する必要がある、とデューウィは指摘する。宗教が生活そのものであったアテネの市民にとっては、神との心の交流の場である神殿こそ、最も緊張にみちた生活の場であった。その緊張にみちた実人生的な必要に表現を与えたもの――デューウィふうに言えば、エモーションや観念を反映させたもの――が、パルテノンの神殿であった。 日常的な意識からの芸術意識の分化がいけない、というのではない。また、そのことの裏を返して、未分化な意識からこそすぐれた芸術形象が創造される、というようなことを言っているのでもさらさらない。そうではなくて、分化することが分裂してしまうことでしかないような、近代主義的な芸術遊離は、カタワな芸術意識とカタワな芸術作品をしか生まないだろう、ということなのである。アテネの市民たちの場合は、分化は不十分ではあったが“分裂”はそこになかったということが、(それに加えて、張りつめた、密度の高い緊張関係がそこに先在したということが)パルテノンのすぐれた造型に結びついている、と言えるだろう。 日常性から遊離してしまっては芸術性――芸術過程も何も実現しはしない。アテネ市民のパルテノンの制作や、そのデイリーな(神とのそこでの交流という形の)この“作品”へのコミットメント(参加)の場合もそうだけれども、今日のわたしたちの、小説なりテレビ・ドラマなりの鑑賞体験が、やはりそういうものとしてあるわけだろう。 早い話が、『恍惚の人』でも何でもいい、わたしたちが小説を読んでいて、そこに小説(フィクション)を感じ、今、自分は小説を読んでいるんだということを意識している間は芸術過程は成り立たない。それが小説でなくなった時に、言い換えれば何かを読んでいる という感じではなく自分がそこに一枚加わって生活過程の中にあるという感じになってきた時に、実は芸術過程の中に自分自身がいる、ということなのだろう。ではないのか。 つまり、芸術の源泉は日常的な生活過程の中にあると同時に、芸術作品が芸術作品として機能し作用するのも、その体験の日常性――生活過程とのつながりにおいてである、ということにほかならない。日常性と芸術性との大きな差異にもかかわらず、この両者が〈感情まるごとの体験〉としてひとつながりのものであるという理解は、意外にだいじなことのように思われるのだ。この点について、わたしは、先ごろ、次のような事例をあげて語ったことがある。 ――わたしたちが茶の間で見るテレビ映画ですが、たとえばごく普通の西部劇ですね、(中略)危機 一髪みたいな瞬間のそれは連続ですが、わたしたち、あまりハラハラしませんでしょう。おとなだけじゃなくて、子どもだってそうです。パーン、パーンと銃弾が飛んでくるんだが、絵空事なのですね、子どもたちにとっても――。だれかが言ってましたね、戦争映画、戦闘場面が一般に受けるのは、自分に直接危害が及ばないことがハッキリしている限り、戦争こそ地上最大のショーだから、というのですね。適当にリアルで、かつ絵空事的なその性格――こいつが戦争物や西部劇が一般受けする秘密の一つですね。今、そのことを芸術家による創造過程の面について言うと、いささか逆説めくが、芸術家の上に起こるところのいわゆるインスピレーションというのが、実は、この生活過程におり立った芸術家その人の、しかも自意識の面には弱い反映しか示さない心的状況のことなのではないかと思われる。 作家・芸術家が内にあたためている人物――現在進行形あるいは未来形における作中人物=人間像――が、突如“実際に”声を立ててしゃべり出したり、予想もしなかったようなことを、やり始める。作家は、ただもう彼の言葉や行為を目にした通り、耳にした通りに書き写すことだけで手一杯になる。やがて、インクも尽きる。ペンを鉛筆に持ち替える。鉛筆のシンが折れる。チョークだってクレヨンだっていい、何かないかと血まなこになって――という状態・状況が作家の上に訪れる。いわゆるインスピレーションにつかまれた――あるいは、憑かれた――状態だ。 そうした状態における、またそういう状態をくぐった、作中人物についての作家のイメージは具体的、具象的である。それは準体験の極致だ、と言っていいのかもしれない。 たとえば、ロパーヒン(『桜の園』の主人公群像のひとり)は、作者チェーホフにとっては、「けっしてどならない男」であり、そして「黄色い短靴を履いていなければいけない」そういうセンスの人物なのである。(その「けっしてどならない男」が、悦びとコニャクに酔い痴れて喚き立てるラネーフスカヤ家のパーティーの場面は、だからしてはなはだ印象的である。)また、ノラを演じた女優ハンセナの腕が、「ほんもののノラ」の腕の格好と違うことをイプセンが不満としていた、というのも、あまりにも著名な話である。 再びチェーホフに戻って言うと、彼は、“現実に”アストローフ(『叔父ワーニャ』の登場人物)の姿をインスピレーションにおいて目にし、その口笛を耳にした、と考えるほかはない。「いいかね、この人物は口笛を吹くんだ。叔父のワーニャは鼻をならすが、この男は口笛を吹くんだよ。」と、彼は俳優に向かって指示を与えている。また、―― 「きみの演技は、すばらしい。が、ぼくの書いた人物とは少しばかり違いがあるようだ。きみのやったようには、ぼくは書かなかったつもりだよ。」というような、彼と俳優との会話を、モスクワ芸術座の関係者の書いた、チェーホフの回想は伝えている。 インスピレーションに憑かれた芸術家が目にし耳にする幻覚(vision)は、言葉を重ねるが準体験の一つの極致と言っていいかもしれない。そういう徹底した準体験――追体験ではない、自己の直接体験を越えた体験を自己に媒介する体験である――を可能とするためには、フロベールの語っているように、「外界と交通を遮断した」状況を自分自身で作り出す必要がある、ということも、あるいは言えるのかもしれない。安部公房も、その点に触れて次のように言っている。 ――「小説家が夜中に起きて仕事をするとか、部屋を防音装置するとか、人によっていろいろいやみ を言われるが、一面の真理はあるわけです。自分がガラスになったみたいな状態になってしまって、外部がつまらない世界になってくるんですよ。そこまでいかないとね、筆が動かない。この状態を保存するためには、どうしてもやっぱり他の刺激をいっさい止めるようにして、断ち切って閉じこもる必要があるんです。」自分がガラスになったみたいな状態になる、外部がつまらない世界になってくる――という時に、インスピレーションが芸術家の心をとらえる、というふうに、だから言っていいのかもしれない。そのために、外界との交通・交渉を拒否し、いっさいの刺激を避けて閉じこもる必要がある、ということなのかもしれない。 しかし、だいじなことは、T・S・エリオットがそう語っているように、インスピレーションは外からやってくるのではない、という点だ。ただのカオス(混沌)にすぎなかった現実が、瞬間、具象的な現実、現実以上の現実――まさに、それこそが真に生活過程であり生活過程であるべきものに変容を遂げ、未来のさき取り という形での新しい展望がそこに開けてくるのである。そうした展望――先き行きの展望――は、しかし「外からやってくる」わけではない。まさに、内側から「そこに生まれる」のである。 それは、言い換えれば、無から有は生じない、ということだ。いわばフトコロにあたためていた卵が孵化した瞬間が、このインスピレーションの生まれる(生まれた)時である、というふうに言ったらいいだろうか。卵があらかじめそこになくては、またそれをあるしかたで一定期間あたためる、ということがないと、孵化という現象は起こらないわけだ。ある日突如ドーデーの上に起こったインスピレーションは、実に十五年の余にわたってこの作家が心にあたため、培ってきたテェマに関してであった、とビネーの記録は伝えている。 棚ボタ式のインスピレーションというのはない。怠け者の上にインスピレーションは起こらない。起こりようがないのである。 ということは、孵化あるいは醗酵という形で、強烈なイメージとしてインスピレーションにおいて具象化される“あるべき生活過程の姿”というのが、単にあるべきもの にとどまるのではなくて、必然的にして可能な という意味での、ありうるもの の姿のさき取り である、ということだろう。ただし、それが、ありうるものの〈実像〉であるのか〈虚像〉にすぎないのかは、その芸術家の虚構精神のありようにかかわっている。あるいは、インスピレーションの先の虚構――意識的な 虚構の問題である。デューウィではないが、芸術形象の造型にとって「インスピレーションは初期のもの」にすぎないからである。デューウィの見解は、ちなみに次のようなものである。 ――もろもろの素材が密接に接触することによって燃焼し、互いに抵抗し合って、そこにインスピレーションが成り立つのである。自我の側においては、以前の経験から生じた諸要素が新たな欲望・衝動性・イメージとなって作用する。この要素は潜在意識から生ずるが、冷め果てて、過去における個々のものと同じ形であらわれるのでもなく、また断片や塊となって生ずるのでもなく、内的動乱の火中に溶け入るのである。こうした要素は自我から生まれるようには見えないが、それは意識的に気づかないような自我から生まれるのである。それゆえ、ちょうど神話にあるように、インスピレーションは神か詩神のものである。しかし、インスピレーションは初期のものである。元来、インスピレーションは、初めのうちは、まだ幼稚なものである。内で燃焼している素材が、さらに燃え続けるには、客観の薪を見つけねばならない。すでに火のついている素材と薪との相互作用によって、精製され形成された製品が生まれるのである。表現活動は、すでに完成しているインスピレーションの上に付加されたものではない。表現活動とは、認識とさまざまなイメージの客観素材によって、インスピレーションを推し進めて完成することである。摘記すれば、インスピレーションは初期のもの」なのである。インスピレーションによって「燃焼している素材」が燃え続けるためには、そこに「客観の薪」が必要であり、それは自分で「見つけねばならない」ものなのである。しかも、「インスピレーションが混乱、動乱の中に投げ込まれるのでなければ、それは表現に至りうるものではない」のだ、云々。インスピレーションに関して、やや神がかりの感じのする解釈が行なわれているおりから*、デューウィのこの徹底したリアリスティックな問題の把握は評価されていいだろう。 が、それはともあれ、わたしがここで一言いたかったのは次のようなことだ。作家・芸術家の仕事は、(武田泰淳のひそみ にならって言えば)「現実と取り組んで別の虚構的“現実”をつくり出す」ことだろうが、その別の“現実”というのが、自他の実感(=生活のリアリティー)において生活過程(=実人生)の中の現実・現実像であるもの、という形にならなければ意味をなさないわけだ。これは、ただの フィクションですぞ――ではだめなのである。隣のプーさんは実際に黒いブーツしか履かない男だが、わたしのロパーヒンは黄色い短靴を履いている男だ、というふうになってこなければ、それは芸術形象としての“別の現実”にはならないのである。チェーホフやイプセンのインスピレーションを話題にした理由である。 * インスピレーションの神秘的解釈~ インスピレーションの説明(というより解釈)に、半ば神がかりの感じのする、一種の不可知論のようなものが飛び出してくる理由は何だろう? おそらく、そのいちばん大きな理由は、実際にこの現象を体験した芸術家当人にも、いつ、どうやってインスピレーションの要因が自分の内側のものになったのか、また、いつ、どうやってインスピレーションが自分の上に起こったのかわからない点が多い、ということによるものだろう。さらに言えば、いったい、いつそれが起こるのか(また起こらないのか)、というようなことは、いっさい未知に属している。いわんや、そこに起こるインスピレーションの内容については、未知であると同時に予期しえないところである。で、そうしたところから、たとえば芸術創造における無意識ないし深層心理の過大評価なども生まれてくるのである。創造の決定的要因を常に無意識の作用に求める、という精神分析派の人たちの考えかたは、それの最も代表的なものだろう。 3 哲学と科学の間――ダイナミック・イメージ (一) 日常性や科学性との対比における芸術性の吟味、芸術の原点へのアプローチ、というわたしの発想にとって、別個の視点から照明を与えてくれたのは、ランガー(Susanne K. Langer)の『ダイナミック・イメージ』(The dynamic image))という論文(講演記録)であった。 「著名な音楽史家にして舞踊家であるクルト・ザックスは、その著『世界舞踊史』において次のように語っています。奇異に感じるかもしれませんが、舞踊がハイ・レヴェルの芸術として発達を遂げたのは先史時代(プレ・ヒストリー)のことでした。文明の夜明けの時期において、舞踊は、他の芸術や科学が及びもつかないような完成の段階に達していたのです。(中略)……神秘的な精霊の国として人びとによって考えられた(先史時代の)世界に、最初に創造されたイメージは、“ダイナミック・イメージ”でした。人間性の最初の客観化、すなわち最初の真の芸術は舞踊であります」云々。 つまり、この講演では彼女は、舞踊に事例を求めて、しかも他の芸術ジャンルの理解に十分移調のきくような形で〈芸術とは何か〉について問い、かつ答えることを試みているわけだが、それは当面の講演のテェマが舞踊に関して与えられていたことによるものだろう。それは言うまでもないとして、しかし与えられたテェマのいかんにかかわらず、「人間性の最初の客観化、すなわち最初の真の芸術は舞踊である」という、芸術史――芸術の発生と成立――に対する彼女自身の理解と把握がそこに先行・先在している点は見落とされてはならないだろう。 そして、(実際のいきさつは知らないけれども)この講演を彼女が引き受け、きわめてコンストラクティヴな、熱意あふれる論述を行なっているのは、やはり彼女が舞踊芸術の中に、いっさいの芸術にとって根源的なもの――芸術の原点を見つけていたからのことに違いない。 ダイナミック・イメージ――それが彼女の与えた、芸術の原点の名称である。 ダイナミック・イメージ――それは、相手がダンスだから、おどり だからということでの命名では、むろんない。造型されたイメージとしての芸術形象(芸術作品)が、ジャンルのいかんを問わず、共通に示している認識性格が(ただのイメージではなくて)ダイナミックな(動的な)イメージによる認識である、という意味だろう。(「わたしたちは、どの虚のイメージも、それが虚のイメージだからということだけで楽しんでいるわけではありません。……鏡に映る平凡な像――これは別に驚きでも何でもありません。これだってイメージなのですけれども。……ところが、舞踊において創造されるダイナミック・イメージは、それとは異質なものなのです」云々。)(ランガー・前掲論文) そこで、ランガーによれば、舞踊を舞踊たらしめている何かが、一般に芸術を芸術たらしめているもの――すなわち芸術の原点だ、ということになるのである。その何かを欠いたものは非芸術であって芸術ではない、ということになるわけなのだ。そういう彼女の論理が論理として正しいかどうかは、プレ・ヒストリーの段階の芸術についてはまったく無知なわたしにはわからない。わたしとして言えることは、日常性との相互関係の中に芸術性――芸術の原点への模索を続けているわたし自身が、そこにおぼろげに探り当てた問題の方向性との間に、ある一致がある、ということだけだ。 で、もしも、彼女の方向探知がまともなものであるとすれば、わたし自身の方向探知も、結果的にはある妥当なものを含んでいる、ということだけは言えてくるわけなのである。ともあれ、そこで、その辺のことをめぐって、わたしがそのメンバーのひとりである文学教育研究者集団(略称、文教研)の何人かのメンバーと話し合ってもらうことにした。以下、そのおりの記録である。(このてい談記録の一部は、文学教育研究者集団の隔月刊の機関誌「文学と教育」一九七二年一月号に掲載されているが、紙幅のつごうで割愛した部分をここでは回復させた。共同研究者として参加してもらったA君は、狂言の研究家で公立高校の教師。同じ共同研究者のB君は、学部で哲学を、現在は大学院修士課程で近代文学を専攻している。) A きょうは、わたしたち文学教育研究者集団の10月例会のテェマ(=文学の原点を探る)を総括する意味もこめて、例会のテキストにしたランガー論文の問題点を幾つかとりあげて話し合ってみよう、と思います。本題にはいる前に、Bさん、ランガーについて簡単に紹介してください。 B 彼女は、一八九八年生まれのドイッ系の、アメリカの哲学者です。芸術哲学という領域が学問領域として成り立つかどうかは別として、ランガー自身の課題意識からしますと、芸術哲学者というふうなことになるんでしょうね。ラドクリフ大学の出身で、母校の哲学講師でした。現在もその職にあるかどうかは知りません。10月例会でとりあげた「ザ・ダイナミック・イメージ」という論文は、一九五〇年代の後半に学外のどこかの集会で行なった講演記録に加筆したものらしいのです。この論文が掲載されている『芸術の諸問題』(Problems of art)という彼女の著書の序文にそのことが記されております。ランガーの学説は日本でも、そのユニークなシンボル理論でよく知られています。熊谷さんも以前、『芸術とことば』(一九六三年/牧書店刊)という著書の中で、彼女のシンボル概念について論じておられましたね。 熊谷 ええ。あの時分――というのは六〇年代の初めですが、あのころは、わたしたち、条件反射学の理論、第二信号系の理論を言語コミュニケイション理論に摂取することに懸命でしたので、信号と記号の関係について考える必要があって、ランガーのシンボル論に首を突っ込むことになったわけでした。シンボルというのは一種の記号ですからね。……Bさん。ランガーの学問の系統について少し触れていただいたほうがいいように思いますが。 B よくは知りませんが、エルンスト・カッシラーが、ドイツから亡命して来ましてね、そこで彼女がカッシラー教授の学風に傾倒した一時期があるわけなんです。 A すると、あれですか、ランガーは新カント派の影響下にある学者だ、ということになるわけですか。 B さあ、新カント派一色に塗り潰して考えていいのかどうか、その点は疑問が残ります。カッシラー自身は新カント派の系列の哲学者だと言っていいでしょうけれど、確かにこの論文にも、ドイツ観念論の伝統的な考えかたの影響は感じられますけれども……。 熊谷 ランガーの考えかたのべースには、確かにそれがあるのですね。科学の基礎づけとか意味づけに哲学固有の任務を見つけ、意味がどうのと言っているうちに、科学をなし崩しに哲学へ解消してしまっているような点も、カッシラーあたりを媒介にして新カント派ふうの科学分類論につながっている、と言えるのかもしれません。この論文の範囲内からだけでは断言できないことだけれども、何かこのぶんだと、文芸学なり音楽学なり一般に芸術学、芸術諸科学というものが、いったい、芸術現象を扱っているんだか何だかわからない、えらくカサカサした、ひからびたものにされちまいそうですね。特に芸術現象などと呼ぶ必要のない、現象の外回りの面だけを対象として切り取って、それをコンピューターにかけて分類し統計をとる式の、そういう意味での「事実についての問い」を行なうガクモンが芸術諸科学だ、ということになりかねませんね。極言すればの話ですけれども……。 A その辺のところを、ランガーの所説を読んでみましょうか。「哲学的な問いというのは、正確に言うと、どういうことをさすのでしょうか。それは、わたしたちがこうして話していることの意味(ミーニング)を探ることです。この点が科学的な問いとの違いになります。科学的な問いというのは、事実(ファクト)についての問いであります。事実についての問いにあっては、意味――すなわちわたしたちが話題にしているその事柄の意味は、自明のこととして不問に付されてしまいます。しかし……」というわけです。空間とか距離ということは自明のことだというふうに科学のほうでは考えるが、「空間とは何か、距離とはどういう意味なのか、という問いかけがなされたとしたら、どういうことになるでしょう? 測定や実験というような、一連の事実発見の手段によっては、その答えは見つけることはできません。答えは思考――すなわち、事柄の意味の省察(リフレクション)によってだけ導かれるわけです。」 B 事柄の意味の省察を行なうのが哲学プロパァな任務だ、というのですね。それはそれでいいんだが……。 熊谷 そう。それはそれでいいんだが、しかしいけないんだよね。(笑い)……ランガーの言いぶんを額面通りに取るとすると、事実についての問いであるという科学的認識は、無前提な認識だか問いだということになってしまいますよね。前提がないということは立場がない、立場を持たないということなのでしてね。しかし、一定の立場、一定の前提に立たないことには何も見えてこないのですよね。富士山を眺めるというのだって、ぼくの住んでる東京の場末だか郊外から眺めるとか、御殿場から見上げるとか山梨県のほうから見るとか、どこかから見るわけですね。山梨からでもなく、静岡県からでもなく、どの地点、どの立場からでもなく富士を見るなんての、初めから成り立ちませんよ。もっとも、どういう立場、どういう前提にも立たないことが〈客観的〉にものごとを見ることだ、というふうに考える客観主義者も少なくないけれど、それは自分がどういう立場でものごとを判断しているのかという、自分の立場に対して無自覚な人なんだと思いますね。しいて言ったら、自分の立場に無自覚な立場というのかしら……。 A そうなんだと思いますよ。すると、科学の前提になる立場というのは? …… 熊谷 世界観であり哲学ですね。世界観……事物観と言ってもいいんですが。世界観に対する世界像という形で、世界像の客観的把握という形で科学の認識活動が始まるわけでしょうね。 A 文学・芸術のほうは、どう位置づくことになりますか? 熊谷 典型ということがそこで問題になるわけだけれども、そっちは現実像、ある普遍性を持った現実像ということですね。世界は一つだけれども現実は多である、という意味での現実、現実像ですね。でもね、それは単に主観的なものではない……。 A 主観的、客観的ということは今は横に置いておいてですよ、科学の前提が哲学だということですが、前提だということは科学の外に哲学があるということではなくて……いや、あるにはあるだろうが、科学そのものについて言うと、科学がそれを含み込んでいると考えていいわけでしょう? 熊谷 社会科学と言っていいわけだが、ランガーのほうへ話を引きつけて言って芸術諸科学ですが、芸術科学一般なんて今のところ、どこにもないのでして、あるのはAの立場の芸術学とかBの立場の文芸学だということでしょう。そのことを糸を逆にたぐると、Aさんのおっしゃるように、ある立場の哲学、ある哲学的立場に立ってるというか含み込んでいる、ということなんでしょうね。ランガーの場合、そこのところを機械的に分けちまうもんだから、芸術科学は能なしだという判断になって、さっきBさんのおっしゃったような、芸術哲学という、学問の領域にはどうしたってはいってこないような、芸術哲学への要請というのが出てくるわけなんでしょう。 B 芸術科学というのがコンピューターばか の仕事だとなると、そういう欲求だか要請だかが当然出てくることになりますね。 熊谷 社会現象としての芸術現象の特性――その固有の性格に関して芸術現象の〈何〉を問い、〈いかに〉を問うところに芸術諸科学の存在理由も、したがってその任務も役割もあるはずだと思うのですけれども、彼女の場合はそこのところで科学の限界を語り、哲学への――芸術哲学への要請ということになるわけです。 A 科学は事実を、哲学は意味を探る、という、その“意味”の意味がクセモノでしてね。(笑い)…… 熊谷 おっしゃる通り、一筋縄ではいかないクセモノですね。意味 だけじゃなくて、事実 のほうもですが……。 B アメリカ人は「事実」という言葉が好きですね、ほんとうに。 熊谷 ヨーロッパ人というかドイツ人の言う「実在」がアメリカヘ渡ると、そのある部分が「事実」という言葉に変わる、という感じ……。 A そうなんでしょうね。ドイツ観念論だったら、科学は実在を扱い、哲学は意味について考える、というところでしょう。 熊谷 アメリカ人ごのみの事実 じゃないけど、事実上、ランガーが自己のアイディアリズムを越えて、リアリスティックに問題を整理し処理している面を彼女の論文から読み取って、わたしたち自身の栄養にするというのが、ところで、この間の月例研究会のもともとの狙いだったわけでしょう。 A 事実上? ……というのは、それはどういう意味ですか? 熊谷 いや、ね、戸坂(潤)さんからの孫引き知識ですけども、マルクスは、カントのことを「はにかみ屋の唯物論者」と評していたそうです。何に書いてあったか忘れましたが、あなたもお読みでしょう? ……カントは、自分がいつの間にか唯物論の論脈に従って思考を進めていることにふと気づいて、そこのところで、すっかりはにかんでしまって、取って付けたみたいに「物自体は不可知だ」というようなことを言って格好つけた、つまリオーソドクスな観念論者としての面目を保つことにこれ努めた、という、それは半分ユーモアなんです。わがランガー女史の場合、これは、照れたり、はにかんだりしてる気配は見られないけれども、しかし思考を進めていくプロセスではカント同様、実はまともに、オーソドクスに唯物論というかリアリズムの大道を事実上 歩き続けている、というような面はないか、ということなんです。さっき、Bさんが慎重な言いかたをしておられたように、新カント派に縁故のある人物だから、その発想は常に観念論的だというようなことにはならないだろう、ということなのです。 A 戸坂さんの名前が出たのでぼくも思い出したのですが、「どこまでが科学の仕事で、どこからが哲学の分野だ、というふうに両者の間に機械的な限界を設けたりすることは、どんな場合でも無意味だし有害だ」という意味のことを言っていますね。ランガーの限界論は、戸坂さんの指摘しているような意味で機械的すぎると思うんです。こうした分類論だか分業説は、哲学にとっても科学にとっても不幸な結果を導くことになりますね。 熊谷 そう思います。だいいち、哲学というのは認識論のことでしょう。あるいは、論理学ですね。戸坂さんは、哲学も科学だ、思想の科学なんだ、科学だからこそ存在理由があるんだ、と言っておられますでしょう。哲学がそういうものだからして、現象処理の経験科学にとって前提として必要になってくるのであって、それを科学は人間わざだが、哲学よ、お前は別格だといって神棚だか祭壇に祭って拝んでいたって仕様がないのでしてね。デューウィが皮肉った“芸術遊離説”(前章「芸術過程と生活過程」参照)――芸術を遙かなる台座に安置して衆愚を芸術から遠ざける、というあの考えかたですけれども、ひとつ、こちらはデューウィの向こうを張って、“哲学遊離説”批判というのをやりましょうか。(笑い)……ともかく、そういう哲学遊離、むしろ隔離ですね、哲学を科学から隔離して神棚へ乗っけちまう、ということをやる結果は、哲学はただの言葉遊びに堕落してしまうし、科学はまた低次元の技術学みたいなものになってしまうのですね。 こういう作業分担の発想は、どこか労資協調路線の職能分業の考えかたに似てますでしょう。横の関係の分業じゃなくて、タテの関係における作業分担です。そこでは、哲学は、資本家の経営ブレーンみたいな位置づけだし、科学のほうは、哲学というブレーンの指示・指導・指揮に従って実務を担当する、何か労働力みたいなものとして考えられていることになりますでしょう。 B どうも気になるのは彼女の場合、事柄の究明が問題なのかと思うと、何のことはない、言葉の意味を明らかにすることに関心が向けられていたり、概念の確立ということが関心事なのかと思うと、やはり言葉の意味を明確にすることが眼目だったり、というような点です。やっぱり、はにかんでしまっているせいかな。(笑い)…… 熊谷 彼女の学統にこだわるんじゃないんだが、どうもその辺のところが、おかしいんだな。言葉主義、汎言語主義なのですよ、確かに――。観念論の観念論たるゆえんは、一つは汎言語主義だということなんで、言葉が概念にすり替わってしまうんですね。概念は言葉で表象されるわけだし、その概念を言葉に託して言うわけなのですけれども、言葉は、しかし、概念じゃないのでね。……だから言葉をただ言葉として、その言葉の意味を追い回してみたって概念は明晰になりゃしませんよ。言葉の意味というか、語義・文義、そして字義を追いかけ回して概念(=思考の形式)を明確にしたつもりになってる人がいるけど、和辻(哲郎)先生なんかその代表的な人だけど、そら、存在 という概念を説明するのに和辻さんは、「存 という言葉 の語義は、そもそも……」というふうにやり、「在 という言葉の語義 は……」というふうに辞書的な語義・字義を追って行って、「そういう語義・字義だからして、存在という概念の概念内包はかくかくに考えなくちゃいけないし、人間という存在を存在論的に自覚的存在として考えなくてはならんのだ」とおいでなさる。……どうも、こういうの、まずいんだな*。概念を明晰にするということは、実は、その概念そのものをより有効な概念に組み替える、ということなのですがね。 B 概念をハッキリさせるというのは、概念そのものを有効な概念に組み替えることだ、という熊谷さんの意見にぼくは賛成だな。 熊谷 概念というのは言葉じゃなくて、思考の形式のことですからね。存在 なら存在 という言葉に、その思考形式を託しているだけのことですからね。 A 科学に君臨する哲学、というランガーの発想は、だけど和辻哲郎流に科学を否定しきるところまでは行っていないわけですね。 熊谷 ですね、確かに。……ランガーの場合は、科学は有効で必要なものとして位置づけているわけなのですから、その点、科学的な対象的認識、客観的認識は閉じられた認識だ、ものの本質を逸した認識だ、という実存哲学一派のつかみかたとは明らかに違いますね。ランガーが考えている哲学の任務というのは、むしろ科学の基礎づけということでしょう。「哲学――それは、どんなルールや、どんな論理の構成によっても解答の得られないような問題にたち向かう研究分野」だ。科学を成り立たせるために、「言葉に意味を与え……この、基本的な意味を確実なものにするということが哲学の仕事だ」と彼女が言っているのは、つまりそういうことなんでしょう。新カント派プロパァな考えかただと言っていいでしょうね。 B そこで科学との任務分担ですか。 熊谷 そう。それで、測定や実験といった実務は科学のほうの分担だ、というところまではいいんだが、経験科学の研究成果を哲学のほうに組み込む、という発想が弱いんだな、どうも――。科学は実務を、哲学は思考を、というようなことを彼女は言うんだが、科学的な研究成果を積極的に摂取することを考えない哲学的思考というのは、どういうことになるんだろう、という気がしますね。Bさんが、どうもすっきりしないと言っているのも、その辺のことと関係するわけでしょう。 A やはり、科学と哲学との機械的な分離に関係することだ、というわけですね。 熊谷 ええ、そうなんです。それとやっぱり経験科学の成果に学ぶという姿勢を欠いている点ですね。哲学的思考というものが何か自己完結的なものとして考えられている結果、そこのところで汎言語主義に滑り、汎言語主義というものが、もともとそういうものだけれども、それは、「言葉の意味を確実にすることが哲学の任務だ」というふうな考えかたに立ち、概念を有効な概念に組み替えて概念そのものを明晰なものにする、というふうには考えないわけです。思考が非実践的で非現実的なものに滑って行ってしまうわけです。科学が科学としてあるためには哲学が必要だ、という正当な主張が、いつの間にか科学を哲学に解消してしまう汎言語主義に滑って行ってしまっている。実在の認識――事物認識を確実なものにするために、それの意味の認識が必要になってくるわけなのだけれども、何だかこれでは実在の秩序とは別個に意味の秩序、意味の世界が存在するみたいな格好ですね。 ところで、その片側では彼女は、芸術現象の分析にきわめてリアリスティックな姿勢を示しているという点で、読者は「あれっ」という感じになるわけ……。ところが、また、そこヘアイディアリスティックな解釈が割り込んでくる、ということになるので、読者はもう一度「あれっ」という思いにさせられてしまうわけなんでしょう。 A その最初の「あれっ」というところなんですが(笑い)……その辺のところに関する限り、ランガーが芸術哲学と称して探りを入れている芸術現象の分析のしかたは、実は、芸術科学的なんじゃないかと思われるわけです。その辺のことを話し合ってみたら、と思うんですが。 熊谷 そうですね。 B そこへ行く前に、ちょっとだけ吟味してもらいたいことがあるのです。それは汎言語主義的なものだ、と熊谷さんのおっしゃる、ランガーの意識的な論理と、これまた熊谷さんの用語だが、彼女の事実上の論理 との関連です。このランガー論文の前半には、その意識的な面が色濃く出ていますよね。それが後半になると、つまり芸術現象面の実際の分析になるとリアリスティックで、うなずける点が次々に出てくる、というあたりのところを話し合ってもらいたいんです。 A その変化が突然変異じゃないんだ、ということですか。そこには、やはり、内的、必然的関連があるはずだ、というような意味なの? B いや、必然的なつながりがあるのか、ないのか、という問いですよ。 A 前半と後半との、違いというのは、一方が観念論そのもので、他の一方が唯物論的だ、というような違いじゃないよね。 B うん、そんなこと言ってるんじゃないよ。 A そうだろうと思って確かめただけさ。(笑い)…… 熊谷 ランガーという人はね、自分自身に芸術を必要としている人だと思うんです。そして、芸術現象にたち向かうと、もう芸術哲学者なんかじゃなくて、自分で測定もやれば実験もするという調子の科学者――芸術科学者になってしまうという印象です。彼女の根底にあるのは、深い芸術への愛、文化への愛ということなのではないですかしら。論文の前半と後半とをつなぐものは何かということですが、そのつながりの一つに、重要な一つにそういうことがあるんじゃないですか。 B そこでの芸術愛の質が問題になりますね。 熊谷 だと思います。が、それは、これから検討していくことにして、今は、まず芸術への関心の有無、どういう意味にもしろその深さを問題にしているわけです。ですからね、この論文の初めのほうで、ランガーは、「芸術家は芸術の本質とでも言うべきものに関して、すぐれた実際的な意見を持っている。」というような意味のことを言っているでしょう。それを、「そんなの、あたりめえだあな」と言って読みすごす人は、芸術研究の仕事をまともにやったことのない人です。ただの一度でもこの面の仕事に首を突っ込んだことのある人なら、しんそこから、うん、とうなずける彼女の発言だということになるはずですよ。どうも自分の実感をむき出しにした発言になってしまって恐縮ですけれども、論文後半部の、芸術的真実だの、リアリティーだの、という芸術論用語の概念内包がいかに曖昧なものかという指摘なども、やっぱり、この仕事に愛情を持って取り組んでいる人の言葉になっています。 B こだわるようですが、彼女の芸術科学への愛情なり芸術愛の質がやはり問題ですね、熊谷さん、どうお考えですか。 熊谷 メロメロじゃなくて、ホンモノですね。Bさんは、どう評価するかな。評価してるのかな。ぼくがホンモノだというのは、こういう意味……Bさんの専攻の芥川竜之介のことで言うとね、『羅生門』でもいい、『芋粥』でもいい、あの辺の作品に示されている人間のつかみかたや人間関係のつかみかたというのは、社会科学的な意味での階級的認識という点から言ったら、すごく幼稚なものでしょう。時代的に言ってもそれはあたりまえのことなので、大正の初期というのは一般的にはマルキシズム以前、アナーキズムの段階でしょう。そういうことが一つ前提としてあるんだけれども、芥川はつかんでるんだな、階級関係というものは実際の日常的な生活過程の中では、こういうふうに微妙に、こんなふうなニュアンスにおいて作用してるんだということを、芥川は作家の眼でとらえているんですよ。たとえば、『芋粥』の藤原利仁(としひと)の性格と行動ですが、地方豪族藤原利仁の階級性が、その性格と行為・行動の一つ一つの襞(ひだ)に刻み込まれてますよね。 本人の自意識においては特別残酷なことをしているつもりはないんだろうが、だから見ようによっては、お坊っちゃんの茶目っ気たっぷりな、いたずらということになるんだろうけれども、主人公の某(なにがし)の五位の側に回って言うと、残酷もいいところ、むごすぎるってことになりますよね。人生の終着点も間近な時点、地点で「べそをかいている人間」某の五位にとって、たった一つの生きがいである「芋粥に飽(あ)かん」という、その生きる喜びを奪い取ってしまうのですからね。むごすぎますよ。そのむごいことを、むごいことをしているとも思わずに、まさに日常茶飯事としてやってのけることのできる人間を、ほかでもない、若い日の地方豪族藤原利仁の人間、人間性の中に見て取っている芥川――ということになるのですが。 そういう作品の読みかたはおまえの読みすぎだという人は、同じ作品の中の丹波の国出身の無位の侍の描きかたを見たらいい。「べそをかいている人間」――庶民の哀歓がわかるのは庶民なのですね。しかも、五位の同僚たち一般じゃなくて、まだ神経のすり減らない、若い 無位の侍だけなのですね。この若い無位 の侍との対比の中に、若いけれども全然別個の神経を身に付けてしまった、地方豪族 の御曹子である藤原利仁を位置づけて描いた芥川という青年作家を思ってみることですね。 つまり、ぼくの言いたいのは、芸術形象として階級を描く、あるいは階級的に描く というのはどういうことか、ということなのです。あるいは、ですよ、近・現代の作家がですよ、人間を描くという場合に、ここに見るような意味で階級的に書けていなかったら、それは人間を描いたことにはならない、ということが、ぼくとしては言いたいわけ……。で、そういう芥川だから――というのは、たとえば『芋粥』などで階級的に人間が描けた芥川だからこそ、という意味だけれども――、後年、『大導寺信輔の半生』の終章に見るような、「上流階級の青年」や「中流上層階級の青年たち」に対して示したような「中流下層階級者」の視点も採りうるようになったわけなんでしょうね。 話をもとへ戻しますが、ランガーの芸術愛がホンモノだとぼくが言うのは、芥川の芸術ヘの打ち込みかたがホンモノだというのと、だいたい同じような意味でなのですよ。そして、それがホンモノだから、自意識の面でのアイディアリスト、スザンヌ・ランガーが、芸術現象――現象処理の実際面ではリアリストでありえた、ということになるのじゃないですかしら。どうも、うまく言えないけれど、そういう方向のことなんですよ、ぼくが感じるのは……。 A 論理の運びかたが実際的だ、リアリスティックだというのは同感ですが、具体的に、これ、というふうに感じられた点は論文のどこでした? 熊谷 たとえば、セントラル・プロブレム(中心的問題)ということを話題にしている箇所なんかもその一つです。 B その箇所を拾い読みしてみましょうか。 ――筋の通った理論を組み立てるのには、まず、そこでの中心的問題を見きわめ、基調となる概念(キイ・コンセプト)を確立しなくてはなりません。筋の通った理論というのは、主題(サブジェクト)全体に関して、その主題に関連するもろもろの観念のひと組みのセットのことを言うのです。熊谷 そこに指摘されているようなことは、カベにぶつかりながら思索を続けている時に、あるいは精魂こめて仕事に打ち込んでいるような時に、だれしも実感することでしょう。「新しい問い」が自分に生れるということが、今ここで取り組んでいる問題の解決の「糸口」がつかめたということになる、という経験は、これはBさん、Aさん、お互いの研究作業の経験の中にあることでしょう。カベを突き破るのには、キイ・コンセプトを自分自身にハッキリさせないといけない、というのも、ほんとうにそうだな。キイ・コンセプトの発見は、「最初まったく思ってもみなかったような多くの問題の解決をそこに導く」とランガーは言ってるが、ほんとにそうですよね。それはインプリケイションの問題でもあるわけだけど。 A 今、お話にあったインプリケイション(言葉の含み、意味)ということですが、概念というものが必ず持っているインプリケイションに導かれて、当面の問題も、また関連する他の問題も解決への足場が用意されることになるのだ、というランガーの指摘は、ぼくにとって教訓でしたね。 熊谷 概念にも、それからイメージにも必ずインプリケイションがあるわけなのでして、だからして観念・概念に支えられ、イメージによる造型という形でもたらされる言語形象、芸術形象は、ある意味ではインプリケイションにおいて成り立つとも言えるわけなのですよ。たとえば、森鴎外の歴史小説の文体が、行間に内容を感じ取る以外に文学の表現として受け手に訴えてこない、乾いた文体だというのも、これは、インプリケイションの問題でしょう。インプリケイションということを概念に関することとしてだけじゃなくて、イメージ、ビルト(形象)、芸術形象、文学・芸術の認識と表現の問題としてつかみ直すとおもしろいと、ぼくは思うんだけどね。そういうつかみ直しが、ぼくの言う、概念をより有効な概念に組み替える、ということでもあるわけなんですけれど――。 * 和辻哲郎の汎言語主義的な事物の解釈~ 本文中の「存在」とは何かの解釈について言うと、それは次のようなものである。 4 ダイナミック・イメージ (二) A (承前)時間も迫っているので、ずばり、ダイナミック・イメージの問題へ話題を移しましょうか。 熊谷 そうですね。ダイナミック・イメージという芸術現象のつかみかたが、今まで三人で話し合って来たように、ランガーのジグザグの思考の道筋から導かれて来た成果だ、ということの確認に立って話をそこへ進める、ということになればいいわけでしょう。で、話し合いにはいる前に、ランガーのこの論文のここの箇所を、チェックする意味で読んでもらいましょうか。例によって悪訳で恐縮だけど訳文を……。 B ぼくが読みましょう。 ――舞踊家の創造するものが舞踊であることは言うまでもないのですが、しかし、舞踊家たちは、舞踊の材料(マテリアルズ)を創造するのではありません。自分たちのからだも、身にまとう衣裳も、舞台も、また周囲の空間、ライト、楽音、迫力なども、さらにまた、そこに必要とされる他のどんな物材も創造するわけではありません。彼らは、これらいっさいのものを使って、物理的にそこに存在する以上のあるもの(サムシング)、すなわち舞踊を創造するのです。熊谷 舞踊とか舞踊家という言葉を、ここでの問題の限り、芸術・芸術家と置き換えて考えていいわけですね。挙げている事例は、あくまで舞踊に関してですけれども――。それで、芸術というものは物理的なもの、物理的現象以外の現象だとランガーが指摘している点をチェックしておくことにします。 B 読み続けますよ。 ――それでは、舞踊とは何なのでしょうか?熊谷 ここのブロックでは、まず、(1)芸術現象は、「舞踊家――芸術家――の行為によるとだけは言えないよう」だ、と言っている点に注目しておきましょう。それから、(2)わたしたちが芸術現象=芸術作品の中に見るのは「物理的なもの」ではなくて、それを媒材・媒体にした「さまざまな力のディスプレイ」であるということ、(3)そういう芸術固有の迫力というものは、感動において、あるいは感動においてだけ認知できるようにクリエートされているものなんだ、という指摘に目を向けることにしましょうか。結局、全部に注目するということになってしまいますが、冒頭の、芸術が現象だ、顕現だとランガーが言っているのは特別な意味があるわけでしょう。それが何かということを、この後の叙述を正確につかむために、クェスチョン・マークを付ける形であたためておくことにしますか。 B 先を続けます。 ――このように認知(認知のはたらき)においてだけ存在する(存在するようになる)ものは、ごく普通の受け身な認知の対象となる自然界の客体とは違って、虚の実在 (ヴァーチュアル・エンティティー)です。それは、けっして実在しないのではない のです。わたしたちがそれに出会うと、実際に知覚し認知することになるのですから……。ですから、それは、夢みたり空想したりということとは別のことなのです。(中略)舞踊家が創造するのは“舞踊”です。舞踊は、ところで、さまざまな能動的な力の顕現(アパリション)です。つまり、“ダイナミック・イメージ”なのです。(中略)わたしたちが舞踊において実際に見るものは、虚の実在にほかなりません。なるほど、そこでは、さまざまな物理的な現物が提供されはします。……しかし、舞踊にあっては、それらの物は姿を消し去ります。舞踊の完全度に応じて、そのアクチュアリティーは失われてしまうわけなのです。(中略)問題をここまでたどってまいりまして、わたしたちは、「舞踊家たちは何を創造するのか」という最初の問いに対する答えが得られるわけであります。その答えは、「ダイナミック・イメージ、それが舞踊である」ということでありますA ダイナミック・イメージは、虚の実在に関する虚のイメージだと言うのですが、「虚」というのを「非物理的」「非物理的な」という意味に解すれば、十分納得いきますけれど、ただ、このランガーの言いかただと作品そのものがダイナミック・イメージだみたいなことになってしまうので、その点、前号(「文学と教育」七一年一一月号)で熊谷さんが書いておられたように、「ダイナミック・イメージを受け手に喚起する媒体としての形象(ビルト)が芸術作品だ」というふうに押え直す必要があるでしょうね。 B 同感です。その点を明確に押えないと、芸術作品というものがそれこそ、ただの仮象――マボロシになってしまいますからね。それは、ただのマボロシではなくて、まさに非物理的な実在 ですからね。 A せっかくランガーは、虚の実在、虚のイメージは認知の対象としての実在だ、「夢みたり空想したりということとは別のことだ」という押えかたをしながら、どうもその辺がね……。そういえば、アパリション(顕現)を仮象、つまリマボロシという意味に訳している人がいるけれど、そう訳したくなるような、吹っ切れないものがランガー自身にある、ということかな。 B しかし、芸術は「認知のはたらきにおいてだけ存在するようになる」実在だという点で、同じ実在でも物理的な実在とは性質がまるで違う、という指摘はすてき ですね。あたりまえのことを言っているだけじゃないかと言えば、それはそうかもしれませんが、一般にはここのところがつかめていないのでしてね。 熊谷 さっき疑問符を付けたままにしておいた問題ですね。芸術を、取り立てて現象とか顕現だと規定する意味ですけれども、ここまでくるとハッキリしますね。「認知のはたらきにおいてだけ存在するようになる」から、というのは、つまり受け手・鑑賞者の感動においてだけアピアしアピアラントなものになるから、ということなので、それだから芸術はアピアランス(現象)でありアパリション(顕現)である、という、そういう意味なんですね。そこにアピアするものが非物理的な実在であり、それは物理的なものではないからといって「実在しないのではない」イメージ――ダイナミック・イメージだ、とランガーは指摘するわけなのですね。 A 「それは実在しないのではない。」というのは、原文はどうなっているんですか? 熊谷 テキストをきょう、ここへ持って来ていないけど、たしか、It is not unreal. というんだったと思います。訳に問題がありますか? A そういう意味ではないんです。ただね、「それは非現実ではない」と訳している人がいたもんですから、原文がどうなってるのかと思いまして……。 熊谷 その訳のほうがいいのかもしれません。あるいは、どっちでもいいのかもしれません。ただ、ぼくは「実在しないわけじゃない」というふうに読んでしまった、読めてしまったのでそう訳した、というだけのことです。 B 10月例会のとき、ランガーの挙げている「虹」の例が納得いかない、あれではイメージということの説明にはならない、というのが大方の意見でしたが、熊谷さんはどうお考えですか? 熊谷 ランガーは別にこの例でイメージということ、あるいはイメージというもの を説明しようとしているわけじゃないでしょう。だから、あれでいいんだとぼくは思いますけど、ちょっと原文――じゃない、訳文を読み返してみてください。 B こういう箇所です、問題になったのは…… ――虹は、地上なり雲なりの中に立っているように見えますね。しかし実際は、どこにも「立って」なんかいません。ただ、そう見えるだけであって、さわって確かめるというようなことはできません。だが、それは正常な目 を持った人が、適切な場所 から眺めると、湿気と光がつくり出すほんものの虹 だ、ということになります。それ、が見えるということは、わたしたちが(それを)夢みているということにはなりません。だからといって、もしも虹に、物理的な事物が持っているような通常の属性があると信じるなら、それはまちがいです。虹は、現象なのですよ。それは虚の客体(ヴァーチュアル・オブジェクト)であり、太陽が創造するイメージなのです。イメージそのものを説明しているんじゃない、と言われれば、なるほどそうかもしれませんね。 熊谷 イメージの説明にも、むろん関係するけれど、しかし……ということね。むしろ、イメージをも含めて一般に現象が現象としてアピアする基礎条件をランガーは指摘しているんじゃないですかしら。正常な目で、適切な場所から眺めるという認知の条件が伴なわないと、虹が虹としてアピアしない、つまり「ほんものの虹」にならない、ということ。……芸術という名の虹も、正常な目による、適切なパースペクティヴ(遠近法)によってのみ把握可能なアピアランス(現象)だ、イメージだ、という、そういう説明なんじゃありませんか。ぼくは別に引っかからずに読みましたがね。 A きょうの話し合いでは何かスーッと説明がついたというか、了解がついたような格好になったけれど、10月例会では一時間半ぐらいこの箇所で揉んだでしょう。皆さん、すっかりエスカレートしてしまって……。 B 解き口をまちがえたまま、虹の例ではイメージの例にならないとか、芸術現象の説明を託すのにはこの例は不適当だとか、そっちへ話が行ってしまった。解き口というのはだいじですね。 熊谷 芸術現象の解き口というか、絵を見るなら絵を見る時の解き口みたいなものが、この虹の例では説明されていることになるわけでしょう。芸術現象というアピアランスがアピアするかどうかは、受け手の主体の位置づけかたによる、というようなことが語られていることになるのですね。たとえば、適切な場所から眺めるという認知の条件……〈場面規定〉をしっかり押えて〈適切な場所〉から見ていく、ということ。そのことが、自分のレンズを調節し、また遠近法を調節して〈正常な目〉でその作品を見る、読む、考える、ということになるのだということを、ランガーは結果的には言ってることになるんだと思います。虹は、いつでも、どこからでも見えるというものではないし、色の順序も決まっているというものではないわけなので、それが見える条件の時に、それを見うる場所を選んで――というのは、そういう場所を自分でつくりあげて見る、読むということにならないと、芸術作品が芸術作品にならないで、ただ、奇妙な音の連続や、どぎつい色彩や線の配列だということに終わってしまうわけですね。最初の解き口の問題です。作品にアプロ ーチする時の最初の解き口の問題だと、そう言っていいだろうと思います。 B いっしょに読み合ってきた、引例の範囲内のランガーの所説について、ほかにチェックしておいたほうがいいことは何でしょうね。 熊谷 そうですね。一つは、物理的な実在と、非物理的な実在――この場合は芸術現象のことですが――との先後関係に触れて物理的なものを第一次的なものとして押え、それとのかかわりの中で芸術というものの性質を考えよう、という、その限りマテリアリスティックな思考・認識の姿勢を示している点でしょうか。誠実に物事を考えて行くと、いつか自分の囚われている観念を越える場合があるわけですが、カントと違ってランガー女史は、そこのところで、てれたり、はにかんだりはしないわけです。こういう先後関係のつかみかたは、彼女自身の多分イデェだろうと思われる新カント派的な想念を、事実上、あるいは現実の事実として越えている、ということになるのでしょうね。 B ほかに? …… 熊谷 作品の完成度に比例して物理的な現物は姿を消し去る、という指摘――「舞踊にあっては、それらの物(物理的な現物)は姿を消し去ります。舞踊の完全度に応じて、そのアクチュアリティーは失われてしまうわけなのです」云々、という箇所です。こうした指摘は、舞踊にだけ限定されることではありませんで、あらゆる芸術ジャンルに適用して考えられてよいことでしょう。文学という言語芸術の、言語という物理的なものの、心理にはたらきかけ感情をかき立て、認識を触発するその機能と役割について考える上にも、チェックしておいたほうがいいことでしょうね。 A 言語が物理的なものですか? 物理的なものだと言い切っていいんですか? 熊谷 言語が媒材だということは物理的なものだということでしょう。それは、マテリアル、物理的なマテリアルズなわけでしょう、ランガーふうに言うと……。音楽にとっての音、絵画にとっての線がマテリアル、物材だというのと同じことでしょう、その限り……。 B そうかな。絵画にとっての線、それから音というのは、その音なり線なり色彩が加工されることで、音楽や絵画の媒材あるいは媒体になるわけでしょう。 熊谷 言葉も加工されることで文学のメディアになる、という点で少しも変わりはないのじゃないかな。その加工というのが、物材――物理的現物としての言葉が文学作品の作品としての完全度に比例して姿を消し去るように加工されている、ということじゃないのですか。この論理、どこかおかしいかしら。 A おかしいようでもあり、おかしくないようでもある。(笑い)……ただね、言語は線とか音と違って第二信号なのですよ。 熊谷 所詮、信号にすぎないのですよ。 B この問題は保留にしましょうよ。 熊谷 誤解がないように言っておくとね、物理的な現物という意味での音が消え、線や色彩が消え、言葉が消えるところで、音楽・絵画・文学がそこに生まれる、ということを、ぼくとしては言いたかったわけなのですよ。……物理的な実在が第一次的で、芸術現象という非物理的な実在、アピアランスが第二次的なものだというのは、そういうことでしょう。舞踊について言うと踊り手の――ランガーはバレリーナのことをイメージしながら語っているらしいけれど――いろいろな身のこなし、しぐさや、舞台の照明といった、それ自体物理的であるものが、観客の目に物理的なものとしては感じられなくなってくる、という、その関係をランガーは言っているわけです。そのことを文学の場合に移調して考えるということで、言語という物材が出て来たということなんです。ただ、確かに言葉という物材は、同じ物材でも音や線とは違って、すでに加工された(加工されている)物材という性質を持っているので、加工されているものの再加工 という形でほんとうは問題にしなければいけなかったわけ……。が、ここでは、それぞれのジャンルの芸術の特殊性を問題してるわけじゃないので、共通性・共軛性をとりあげて話題を進めているのですから……。 B それだと、とってもよくわかります。「保留にしよう」という、さっきの提案は引きさげます。 A 熊谷さんの考えかた、おかしいようでもあると言いましたが、ぼくも引っ込めますよ。(笑い)……それを引っ込めたところで、もう一つ絡むんですが(笑い)……芸術というものは、「認知のはたらきにおいてだけ存在するようになるものだ」ということを、熊谷さんは、受け手・鑑賞者の認知のはたらきにおいて芸術の表現が芸術の表現になる、というふうにおっしゃったが、表現の送り手である作家・芸術家の創造的役割をこぼした整理だと思うんです。片手落ちな感じがするので、ひとつ、その辺のところを……。 熊谷 意地になって言うわけではないけれども、結論は変わらない、ということを先に言っておきます。芥川が言ってますでしょう、鑑賞できる美は必ずしも創作できないかもしれない、しかし鑑賞できないような美は、とうてい創作できない、という意味のことを言ってますでしょう。簡単に言うと、つまりそのことなのでしてね、創作に先行するものは鑑賞なのですよ。作家の内なる鑑賞者、文学の場合で言うと〈内なる読者〉です。作家の内部の読者です。作家は、自意識の面ではともかく、現実の事実としては自己の〈内なる読者〉を相手にペンを進めていることになるわけです。〈内なる読者〉とのダイアローグ(対話)においてペンを進めている、という意味です。そのことは実は、作家の場合だけの問題ではなくて、わたしたちが文章を書いている場合がそうでしょう。書いては破り、書いては破りして手紙を書き続けているという場合、「ここはそういうふうに書いたんじゃ、相手にわかってもらえないよ、かくかくしかじかに書き換えな」という〈内なる読み手〉の、声なき声が聞こえてくるから、せっかく書いたレター・ペーパァを、くしゃくしゃと丸めて紙屑カゴヘポイ、ということになるわけなんでしょう。 A だいたいわかりましたが、詰めをひとつ……。 熊谷 詰めといっても別に何もありません。鑑賞とか表現理解というと、表現されたものが、まずそこにあって、それを理解することというふうに考えられがちだが、そのこと自体はまちがいではないけれども、今、事柄を表現する側に回って言うと、表現するという営みが実現するのは表現者自身に表現理解の営みが伴なうからだ、ということを言えばいいわけなんでしょうか。……それから、ぼくみたいな一般鑑賞者の場合だけど、絵なり彫刻なり小説の文章なり〈表現されたもの〉を鑑賞する場合にですね、送り内容 としてそこに表現されているものが送り手 の、その 事物、その 現実に対する鑑賞体験の表現にほかならないということを前提にして言うわけなのですけれども、受け手の側にもその同一事物に対する何らか鑑賞体験があるのが普通なのでして、そういう自分の鑑賞体験、その同一事物に対する自己の反応様式の想起という形で、その作品表現に対する鑑賞が始まるわけですね。 B 受け手の側の先行する鑑賞体験が問題だということですね。鑑賞体験が、しかし先行的にないとすると、どうなります? …… 熊谷 最近、芥川づいてるんで、芥川から引用しますがね、やはり『文芸鑑賞』論の中で彼はこう言ってるんです、芸術的ないし文芸的素質のない人は、これは問題にならないって……。「文芸的素質のない人」とか「鑑賞上の盲人」という言葉で芥川は言っているのですが、彼の言う「素質のない人」「鑑賞上のメクラ」というのは、「赤人、人麻呂の長歌を読むことと、銀行や会社の定款を読むのと選ぶところのない人」のことなんです。実際にいるでしょう、こういう人って。 教研集会なんかへ出かけてみると、会社の定款を読む調子で小説の文章を読んでいる人って、存外多いのですよ、多いことに気づかされますよね。いつかも教研で、中学・高専への進学の希望を断ち切られて醤油屋へ奉公に出された少年の悲しみや怒りや、その未来像が託されている『電報』(黒島伝治/一九二三)の文末の描写・表現を、「息子は、今、醤油屋の小僧にやられている。」と書いてあるだけだから、息子が悲しんでるかどうかわからないじゃないか、勝手な想像はやめて文章に即してきっちり読め、と言ってがんばっている先生がいたけど、ああいう先生たちにかかると、「息子は、今、醤油屋の小僧にやられて泣いている、怒っている、いまに見ていろオレだって……」というふうに書かないと(笑い)……そう書かないと、悲しんでることにも怒っていることにもならないわけ。銀行の定款だね。 A 同一事物に対する反応様式の想起、とおっしゃったけど、必ずしも同一 事物ということじゃないですね、機械的に同一 でなくちゃいけないということではありませんね。 熊谷 ええ。こいつも銀行の定款式にとられると困っちまいますね。親を失った悲しみを書いている表現は、二親揃っている人間が読んでもわからない、なんてことじゃない。問題はそういう感情を理解できる、感情のみずみずしさが自分にあるかどうか、ということです。 B 鑑賞は自己の反応様式の想起に始まるとおっしゃったけれど、それはあくまで起点だという意味ですね。確認の意味で……。 熊谷 ええ、そういうことなんです。鑑賞の起点はそういうことにある、という意味なんです。反応様式の想起ということが行なわれて、その作品の表現がわかりうる 条件が成立する、という意味なのです。〈わかりうる〉ところから始まって、やがて〈わかる〉〈わかった〉というところへ行くわけですが、その〈わかる〉〈わかった〉というのは、自分のそれとはまた別個の新しい反応様式がそこに喚起された、という状況なんでしょうね。新しいイメージ体験において新しい反応様式が作品形象に媒介されて生まれる、生まれたという状態・状況なのでしょう。ともかく、その作品形象が媒介している感情にこちらの感情がつながっていく格好で……。もっとも、そのつながりかたは時として反発を感じたり抵抗を感じたりというつながりかたであってもいっこうにかまわないのですが、ともかく、それがこうつながって、その作品の主人公なら主人公の生きかたに共感したり、その生きかたの裏返しの生きかたのほうに共感したりということで、自分自身の実際行動なり実践に対する構えが準備されてくる、というのが多分〈わかる〉〈わかった〉ということなのでしょうね。 B ランガー論文のほうに戻ってですが、ほかに何かチェックしておくことは? …… 熊谷 芸術現象が実現するのは芸術家の行為によるとだけは言えない、と言っている点ですが、このことは、やはりランガーの次のような発言といっしょに考えてみることにしたほうが、わたしたちの理解にふくらみが出てくるでしょう。 ――ダイナミック・イメージ――それは、(受け身に)知覚される実在を越えたものなのです。目にし耳にし、またそれらを通して生き生きと反応する感受性(センシビリティー)全体に与えられる、このアパリションは、感情をチャージした何かです。また、そのようなものだからこそ、わたしたちの心を打つのです。しかも、大事なことは、こうした感情は、舞踊家のだれかれが一様に感じるものとは限らない、という点です。この感情は、まさに、舞踊そのものに属しているわけなのです。(中略)舞踊は、舞踊家の感じかたを示すものではありません。(中略)舞踊において表現されるのは、ある発想です。その発想は、そこに生起し消滅していくところの、さまざまなエモーション(情緒・情動)、その他いっさいの主体的な体験に関するものです。それは、わたしたちのインナー・ライフ――内面的生活、生活の内部――に調和とパースナルな同一性(アイデンティティー)を与えるところの、(生起し発展する)複雑な総合に関する発想なのであります。B なるほど似てるなあ…… 熊谷 何が? …… B 熊谷さんの発想のしかたと、ランガーの発想とが、ですよ。まるで、熊谷さん自身の芸術認識論を聞いているみたいな思いで、今のランガー論文の読みを聞いていましたよ。芸術は感情ぐるみのまるごとの認識であるとか、それはしたがって主体的な認識であるとか、作品形象に示されているその感情は、作家個人の感情とけっしてイコールではないとか、芸術的認識・表現の決め手は発想であるというような整理のしかたは、用語は違うけれども発想上のアイデンティティーを感じますね。 熊谷 おっしゃるように、この辺のところになると、ランガーにすごくファミリアなものを感じるのですよ。唯物論芸術学者や文芸学者の妙にギクシャクした芸術理論なんかより、いい意味でずっとドライで、ずっとザハリヒなのです。いい意味でまた、しっとりとしたところがあるのですよ。視野が広いとは言えないけれども、ごまかしがないし、深さ、深みがありますね。 A 視野は広くないけれど深みがある、というあたりのことについて、ひとこと……。 熊谷 何と言ったらいいかしら……『ドイッチェ・イデオロギー』の第三部に「新約聖書」という章、「自我」という項があって、そこでラファエロのことが論じられていますが、そのラファエロ論に見られるような階級的な巨視的な視点というのは、アイディアリスト、ランガーの場合当然のことだけど、見られないわけです。ぼくなんか、やはり不満ですね。ここにあるので、読んでみます。 ――ラファエロは、他のどんな芸術家も そうであるように、彼以前に行なわれた芸術の技術的進歩や、彼の地方の社会組織や分業、また最後に彼の地方と交通のあった、あらゆる国々における分業によって条件づけられていた。ラファエロのような一個人が自分の才能を伸ばすかどうかは、まったく需要のいかんによるものであって、この需要はさらに、分業およびそこから生じる人間の教養諸関係のいかんによるのである。(中略)芸術的才能が個々人に独占的に集中されることと、これに関連して芸術的才能が大衆の中で抑圧されることとは、分業の結果である。(中略)共産主義社会に存在するものは、画家ではなくて、せいぜい特別に絵画をも描くところの人間である、 云々。A 『ドイッチェ・イデオロギー』の芸術論の場合についてコメントを添えてください。 熊谷 ラフだけれど、方向感覚がしっかりしていると思うんです。たとえば、ですよ、芸術的才能の「独占」と「抑圧」の要因が何なのか、ということを抜きにして、芸術的才能を言ってみても芸術史的にはどうということはないわけです。その辺の整理のしかたが、しっかりしてますでしょう。それから、「芸術の進歩」と言わずに、「芸術の技術的進歩」という、芸術の論理をきっちりつかんだ発言になっておりますでしょう。その点はランガーだって、芸術の進歩なんて考えかたはしていませんが、彼女の場合はどちらかと言うと、進歩という概念そのものを持ち合わせていないみたいなところがあるわけでしょう。ですから、「芸術の技術的進歩」というようなことも彼女としては多分考えの中にはいっていないわけでしょう。やや放言の部類に属するけれども、そういう印象です。 B ランガー流に言うと、各時代のそれぞれのすぐれた作品は、それぞれに高い完成度を示している、という相対主義的な理解のしかたになってしまう、ということですね。 熊谷 困ったことを言い出してしまって収拾つかなくなりましたが、彼女の論理を押し進めていくとそうなるほかないんじゃないかな、という、これはあくまで放言です。これは一般論だけれども、技術的な進歩が必ずしも作品の芸術史的な発展とか、その作品の芸術的完成度を保障するということにはならない、ということだけは言えると思うんです。そういうことだけは、ね。たとえば、これは正宗白鳥さんがまだご生存中の座談会記事だが、こういうのがありました。 正宗白鳥 明治時代にくらべりゃ(今は)みんな達者になったな。不思議なことだ。白鳥の言う「達者になった」――つまり、技術的に進歩 したということです。そういう進歩ということはあるわけです。しかし、達者になったということ、高見順の言う「うまくなった」ということが、「理想」をなくして「うまく書くだけみたいに」なってしまったということであっては、「それは、けっして、作品の完成度が高まったということにはならない、ということになりますでしょう。 A それは、そうですね。……ところで、方向感覚はしっかりしてるが、つかみかたがラフだ、あらっぽいと言いますのは? …… 熊谷 ラファエロの才能が分業によって条件づけられていた、という指摘はすてきだと思うんですよ。けれど、ね、それを言うことで、ラファエロの才能の秘密を説き明かしたような錯覚に陥ってるんですね。ラファエロという、いわばこのすぐれた図柄 を生んだ地づら としてそこに指摘しているものは、この図柄にとっての直接の 地づらではないわけ……。そういう指摘は、言ってみれば大前提の指摘であって、直接の前提そのものは明らかにされていないんです。そこには逸脱はないけれども、悪しき飛躍がある、ということになりますでしょう。つまりね、地づらによる図柄の制約の面だけが強調されていて、この図柄を媒介としてそこに要求されている、新しい地づらについての関心も不十分だ、ということにもなるんだと思います。ランガーの場合は反対に、制約する直接的なものはつかんでいるんだが、大前提が視野にはいって来ていない。そのために、その直接的な前提の歴史社会的な制約――階級的限定・規に定のつかみかたが弱いんですね。 A その結果、特にうまくないことが出て来ている、というようなことが何かありますか。 熊谷 すごく大ありなのでしてね、せっかくのダイナミック・イメージという概念が、典型概念のだいじな諸側面というか、いろんなファクターやエレメントを明かにしてはいるんですけれども、典型概念そのものに結びつけないままエンストを起こしてしまっている格好なのですよ。 5 認識と表現の間――客観的真実と主体的真実と これは、「文学と教育」(文学教育研究者集団機関誌)一九七三年一月号にその一部を掲載した、同誌編集部との対談の記録の全文である。編集部 (前号では)熊谷さんに、研究企画部のメンバーと〈説明文体と描写文体〉ということをテェマに話し合っていただきました。わたしたちが文章を書く上で、書く目的とそれを訴える相手によって実際にどういう文体意識がはたらいてくるか、という切り口で考えていただいたわけです。そして、そういう検討の中から、説明文体と描写文体という概念が導かれて来ました。熊谷さんがたのこの新しい問題提起は、外部にも大きな反響を呼んでいるようです。その後、熊谷さんと夏目武子さんの連名で、『再び、説明文体と描写文体について』というリポートが先日の定例研究会に提出されました。 このリポートでは、(部分的にリポートの記載を引用してみますが)……①「文体の問題というのは、認識過程における人間の体験のありようにかかわる問題である」というふうに、文体の問題が〈言語と認識〉あるいは〈言語の認識機能〉の問題としてつかみ直されております。また、②「日常性・非日常性、さらに科学性・芸術性という概念を、この文体の問題に持ち込んでつかみ直すと、どうなるか」という問題提起がそこに行なわれております。そこで、たとえば、「日常性という概念を文体論の面に持ち込んで考えると、幼児や低学年の児童の言葉の指導の問題としては、〈説明文体以前〉、〈描写文体以前〉の彼らの未分化な発想と文体について、それをどう押えどう指導するか、という指導の発想がそこに生まれてくるだろう」というわけです。 さらに、③「これは未分化なのではなくて、日常性→非日常性→日常性という往復・上昇循環の形での、説明文体との日常性におけるみごとな統一の姿を示している、芥川竜之介の『文芸一般論』の叙述などの場合をわたしたちはどう評価し、どう位置づけるか」というような、たとえばそういった指摘も見られるわけです。で、きょうはその辺のことや、その周辺にある問題について、あれこれお尋ねしてまいろうと思います。さっそく、今挙げました第一点の、〈文体〉を〈言語と認識〉あるいは〈言語の認識機能〉の問題として押えて考える、という点についてアウト・ラインをお話しいただこうと思います。 熊谷 とりあえず、わたしたちの直接の課題である文学と科学ということで考えますと、この両者を成り立たせていく認識過程というものは、方向は別々だけれども両者とも言葉体験――第二信号系としての言葉体験――をべースにしているし、また、直接言葉を媒介にしてこの二つの認識過程が営まれるわけでしょう。言葉をメディアとして認識する、言葉操作によってそれを行なう、ということです。科学的認識の場合に限りませんが、科学的認識がその極である概念的認識にあっては、事物の説明 が可能になるように、そのように言葉メディアを操作して思考を組むのですね。わたしたちが〈言葉の概念的操作〉と呼んでいる、言葉の操作のしかたのことですが……。 編集部 お話の途中ですが、その〈説明〉というのを説明してくださいませんか。(笑い) 熊谷 ああ、そうか、そうでしたね。きょうの話は説明 文体とか描写 文体というところへ話題をつなげなくてはいけなかったんでしたね。……ひらたく言うと、事物の性質や状態、意味などを明らかにするということが説明ということなんでしょうが、明らかにするというのにも「目に見えるように明らかにする」というのがあって、これは説明ではなくて描写 ですね。ドイツ人たちが、ダーシュテルンクという言いかたで言っている描写 のほうです。説明 のほうは、エアクレールンクです。「目に見えるように」ではなくて、形(=象)はむしろ切り捨てるわけです。捨象するわけです。抽象による捨象という格好で、観念や概念という「目に見えない」ものによって思考に訴えるという方向で、事物の性質や、ものとものとの関係――たとえば、因果関係や意味などを明らかにする、ということなんでしょう。で、そういう説明 を成り立たせるためには、「目に見えるように」ではなくて、むしろ「目には見えなくなるように」抽象度を高めた概念的な言葉操作が必要になってまいります。いわばそのような言葉操作のありかた、言葉のありかたが要求されるわけです。物事を描写するんじゃなくて説明するんだ、という発想 と見合った言葉のありかた がそこに要求される、という意味です。そういうありかたの文章が、つまり説明文体 の文章です。 編集部 そういうふうに説明してもらうと、よくわかりますね。文体ということの根本的契機は、発想と文章のありかたということですからね。熊谷さんは、「文体ということの根本的契機は、各人の認識過程における各人各様の現実把握の発想、発想法という切り口でつかまれた、文章のありかたのことだ」というふうに、いつだったか書いておられましたが、今おっしゃったように、その発想のしかたの根底にエアクレーレンする(説明する)発想と、ダーシュテレンする(描写する)発想との二つの方向があるという押えかたに立って考えると、文体概念を説明文体と描写文体との二つに方向分析・分類して考える必要がある、という熊谷さんの考えかたがよくうなずけます。 熊谷 ちょっとコメントを添えておきますとね、ぼくの言うのは、あくまで言語と言語形象という角度からの話でしてね。ほんらい「目に見えない」言葉メディアを、どう操作して「目に見える」印象のビルド(形象)――つまり言語形象に仕上げていくか、という課題意識からの発言なんです。ところが、別の課題意識もあるわけなのでして、たとえば絵でも図形でもいいんですけど、何かそういうもともと「目に見える」「ある形を具えた」メディアによって、いかにして「目には見えない」抽象的なものをつかむことが可能になるのか、また可能にするか、という問題と相関的、統一的に考えてみる必要が実はあるわけなのです。描写と説明の問題は、そちらのほうからも考えてみないと片手落ちになるわけなんですが、今のぼくにはとても……。 編集部 そっちのほうからの詰めは別の機会に解明することにして、ここでは言語メディアと言語形象ということでまいりましょう。続けて、ひとつ、描写とか描写文体のほうのことに触れてください。 熊谷 言語形象ということで言うと、「目に見えるように」あるいは「耳から聞こえてくるように」言葉を加工することでイメージに形を与える、造型するという方向での形象的認識にかかわる事柄ですね。時間・空間的に不在なものを、言葉を媒介にして、そこにイメージとして在らしめるというか、形象(=造型されたイメージ)として顕在化するという形で描写が継時的に実現していくわけでしょう。〈言葉の概念的操作〉に対する〈言葉の形象的操作〉として言葉の加工がそこに行なわれることになるのですね。もっとも、その形象的操作というのが実は概念的操作を伴なって、またそれに支えられて初めて成り立つわけのものなのですけれども……。根源的には、観念とイメージとの支え合いの関係の問題ですね。そういう関係がべースにあって、概念と形象、概念的認識と形象的認識との支え合いの関係の問題ということになってくるのですね。 編集部 言葉の加工ということをおっしゃったが、言葉を媒体とするということとシノニムですか? 熊谷 むしろ、媒材ですかしら……。言葉を媒材・媒体としているには違いないけれども、その媒介のしかたの特殊性みたいなものを、いわば「目に見えるように」アクセントをつけて言ったつもりなんだけれども、かえって「目に見えにくく」なってしまったようですね。(笑い)……ぼくの言いかたが悪かったんです。加工と言えば、どんな言葉操作だって加工でないものはないわけなのですから……。ただ、なぜ、そういう言いかたをしたのかという自分の気持を説明させてもらいますとね、不在なものをイメージとして、形象として顕在化するという場合、殊にそれが言語形象によるところの文学形象のような場合になりますと、その不在なものというのが体験的事実としての現実とか、つまり記憶の作用によって呼びさまされる過去の体験といったものにとどまるんじゃなくて……それが過去の体験的現実だったとしても、かりにそうだとしても、それはつかみ直された過去ということなのですから体験的現実とは別個の現実――現実像なわけでしょう。記憶にたよっている面はむろんあるのだが、つかみ直しというそのはたらきは、思考に支えられたイマジネーションの働きでしょう。イマジネーションによる、現実の、意識への反映という形で実現する、別個の現実のイメージ、現実像なわけでしょう。 ですから、それは初めからできあがっているものでも、でき合いのものでもないわけなんで、したがって、でき合いの紋切り型の言葉=文章ではどうにもそのイメージを託すことはできないわけ……。詩の言葉というのは、「飼いならされた言葉」から解放されて「野性の言葉を回復」するところに生まれるのだ、という意味のことをサルトルは言ってますが、これは何も詩語に限ったことではないのでして、野性の言葉の回復という形の、言葉の新しい加工が文学形象の造型において求められるわけなのでしょうね。そこに作家それぞれの個性のある文体、個性を持った描写文体も生まれてくる、ということでしょうね。 編集部 そうしますと、あれですか、説明の言葉は、その 概念と思考内容がそれとしてまちがいなく伝え合うことができるように操作されていればいいが、描写の場合はそうはいかない、ということになりますか。 熊谷 まちがいなく というのを心理的な意味に解さないということを条件として言えば、方向的にはおっしゃるようなことになるんじゃないですかしら。説明、特に科学の場合の説明には概念の厳密さと論理の確かさが要求されるわけだけれど、いわゆる意味の文章技術のうまさや巧みさは必ずしも必要とされていません。わたしたちが科学論文を読んで感動するのは、実証のしかたの確かさと、その確かな実証による客観的真実の解明に対する感動です。文章もうまいに越したことはないけれども、それは副次的なことですね。早い話が、国文学界の長老である某先生の論文ときたら、どのセンテンスも結びは「……のであるのである。」といった調子のものなのですよ。どのセンテンスも、と言ったのは言葉のあや ですけども、印象としてはそういうことだけが頭に残るような、何とも言いようのない歯切れの悪い、しまらない文章なのですね。そういうしまらない文章なのだけれども、先生の論文や著書が果たしたパイオニアとしての役割は大きいわけなんです。「……のであるのである。」は戴けないけれども、でもそんなことは論文としては二の次、三の次なのですよ。 ところが、描写のほうは、「……のであるのである。」ではイメージが壊れるというか形成されないわけなのでして、ペケなんです。描写の文章は、これは文章としては読めたものじゃないが、しかし――というわけにはまいりません。「……のであるのである。」ではだめなのであるのである(笑い)……ということになるでしょう。もっとも、この「……のであるのである。」式の文調を逆利用して、それを大いに読ませる文体、描写文体の文章に仕上げている作家・作品もありますね。井伏鱒二のある種の作品、太宰治のある種の作品などです。たとえば、『黄村先生言行録』や『男女同権』などがそうでしょう。 編集部 「……のであるのである。」では描写文体の文章にはならないという、そのことなんですが、イメージの問題として考えていいわけですか。 熊谷 そうでしょうね。描写文体にもいろんな幅があるし、いちがいには言えませんけど、文学形象を成り立たせているような描写文体の文章について言うと、それは、できあがりの現実をでき合いの言葉で書いているわけではないでしょう。人間として生きつらぬく上に必要な、実践的な意味を持った、何かそういったイメージにおける現実を、作者も読者もそこで準体験するわけですね。 編集部 現実に対する現実像の表現が描写だ、という意味のことをおっしゃったが、…… ということは、裏を返すと、説明というのは現実像の提示ではないということ、現実の移調としての現実像の提示ではなくて事物への抽象的一般化だ、ということになるわけですね。確認の意味でのお尋ねですが。 熊谷 おっしゃる通りだとぼくも思います。現実というのはサブジェクティヴなもの、それぞれの人間主体の立場や何やに制約された、その限り主観的なものですが、社会科学、文学の科学の場合などで言うと、どういう主体の立場に立つことで、その現象を客観的に説明しうるかを考えるわけですね。事物(=世界)は一つなんだけれど、その一つの事物が各人の現実としてはけっして一つじゃないので、多としてのそういう現実を一つの世界にかえしていくのが科学的認識の営みだし、その方法が説明だということになるのでしょうね。真実は一つなんだけれども、立場立場でいろいろに見えてくるので……。 編集部 真実は一つだというのは、客観的真実は一つだという意味ですね。 熊谷 ええ。 編集部 そうすると、科学的認識は客観的真実にかかわり、芸術的認識は主体的真実にかかわる、というふうな考えかたがありますね。真実が二種類あるということになるが、その辺のことをどう考えたらいいのかということですが。 熊谷 実はぼくも、そういう言いかたをしてるんですよ。両者の認識性格を対比的に、そのニュアンスの違いを説明するのに便利なもので……。 編集部 実はぼくは(笑い)……熊谷さんがそういう言いかたをしてることを知っているもので、聞いてみたのですよ。 熊谷 まあ、いいや。(笑い)……太宰治じゃないけど、「所詮は、言葉だ。」なのでしてね、使う人によってこの言葉に託されている意味はさまざまなのですよ。〈客観的真実〉という場合の〈客観的〉ということを、どんな主体や主観も拒否することで実現する、そのような、見地のことだと考える人がいるわけです。つまり、自分の立場というものをなくすわけね。あらゆる立場、あらゆる主体的立場を消去すると、そこに客観的立場という立場がコツゼンとたち現われる、という寸法なんです。そういう人は、実は実際に自分がどういう立場に立って物事を判断しているのかということに無自覚な人だと思うけど、存外そういう人がたくさんいるわけです。〈主体的真実〉というほうの〈主体〉とか〈主体的〉というのも、実は単に主観とか主観的という意味に使われている場合が多いんです。さあそうなると、科学的な客観的真実なんか無視してかかることが芸術的であったり芸術家らしい姿勢だ、ということにもなりかねないわけです。ぼくの言う、客観的とか主体的、主体的真実というのは、むろん、そういうことではないから、どうかご安心ください。(笑い)…… 編集部 しつこいようだけど、文学の場合の主体的真実ということの性質について、もう少し具体的に説明していただけませんか。 熊谷 実際には、客観的真実なんてどうでもいいや、という調子の作家や文学青年、文学老年がたくさんいるわけだけれども、リアリストであろうとする作家、たとえば芥川や太宰――と言うと人は笑うかもしれないが、太宰も芥川も、自分はリアリストでありたいと語っていますね。で、たとえば、芥川の『芋粥』ですね、けっして客観的真実に対して背を向けようとはしておりませんね。しかし、彼はそこで科学者として行動してるんじゃなくて、作家として文学者として思索しているわけでしょう。 科学的な認識の場合ですと、研究者は、そのことが自分という人間にとって行動可能かどうかということは一応横にこう置いておいて、真実はこうだ、ということを探り続けますでしょう。ところで、芥川は文学者です。自己の――というのは、ひとり自分という人間だけに限定されるわけではなく、自分が相手どった読者層を含み込んでの自分にとっての――実践的に必要にして可能な、そういう主体的な真実をそこに探り求めているわけです。その可能なというのは、けっして自分の主体をそのままにしておいて可能な、という傍観者的なものではありません。必死になって自分の主体に、したがって主観に対しても揺さぶりをかけているのです。いわば、そういう実践が実際に可能になるように、あちらのカベ、こちらのカベに突き当たりながら思索を続けているのです。 が、いくらあがいても、もがいても自分にはどうにもならない、ということがありますでしょう。井伏鱒二の描いた岩屋の中の山椒魚みたいに(『山椒魚』/小著『現代文学にみる日本人の自画像』所掲の「絶望」「飼育」など井伏作品を扱った項参照)、今は、あるいは今となってはどうにもならない、という個人個人の状況というものがありますね。『芋粥』の中の某の五位にしたって、毎日毎日ああやってなぶりもの にされて生活するぐらいなら職場をおん出たらいいだろう、と言ったってそれは不可能です。突如、ある日、変身して回りの同僚たちに一喝くらわせたらと言ったって、彼にそのことを期待するのは無理というものです。 彼の同僚の丹波出身の無位の若侍にしても、五位に対して内心好意を持っているというだけで、その好意を言葉や行動に表わすことはできません。安定ムードの、摂関政治の始まったばかりのこの時代の、それだけに保守性の強いこの環境の中では、どうも不可能なこと、不可能に近いことが多いようです。その、不可能なことを不可能なこととして描写しているからこそ、それと同時に、内心の自由だけはどんな権力者も奪い取ることはできないという意味での、無位の侍の内心の自由を描き切っているところに『芋粥』の人間像は、まさに生きている のです。生きている人間の真実がそこにつかみ取られている、ということになるのでしょうね。そこでは、いわば、客観的真実が主体的につかみ取られているのですね。 編集部 生きた人間の真実がつかみ取られているというのは、そのことが形象的認識としてつかみ取られているという意味ですね。 熊谷 ええ。形象的認識としてイメジャリーにつかまれてる、ということです。 編集部 それは言いかたを変えると、すぐれた描写、すぐれた表現になっている、と言っていいわけなんでしょうね。 熊谷 むろん、そうですね。イメジャリーな形象的認識が実現しているということは、具体的な形象(=外化・顕在化されたイメージ)において、つまりそういう表現・創造の行為において作者の認識も、また読者・鑑賞者――創造の完結者 としての鑑賞者――の認識も成り立った、ということ以外ではありませんからね。そこに成り立つ認識――イマジネーションを軸とした、イマジナブルな形象的認識ですね。思考 を軸とした概念的認識とは認識性格の違う、まさに形象的認識です。今の『芋粥』の場合を例にして言うと、中年の五位と青年の無位、いじめっ子の老けたみたいな同僚たち……そういう具体的な人間形象を描写・表現の営みにおいて実現させることで、芥川竜之介その人も、大正期のこの作品本来の読者たちも、そして今日のわたしたち読者も、それぞれにイマジナブルな、またイメジャリーな人間認識を自分自分に成り立たせている、という関係ですね。 編集部 ああ、そうか。それで納得いきましたよ。実はね、わたしたちのほうでお尋ねしようと思っていたのは、芸術における認識と表現との関係についてだったのですが、だいぶハッキリして来ました。熊谷さんが十年前、『芸術とことば』という著書の中で論じておられた〈認識即表現〉〈表現即認識〉というのは、つまり今おっしゃったようなことだったわけですね。 熊谷 ええ、まあ、そういうことが骨子にありますね。芸術的認識というのは、形象的認識の極致と言っていいような、典型の認識ですよね。イメージを典型的形象にまで顕在化し造型する、という、そういう高度の表現行為を営むことでイマジナブルな認識を自分自身に成り立たせる――そのことが芸術的認識の前提であり基本ですものね。認識は認識、表現は表現、といった二元論は芸術認識論においては最初から成り立ちません。認識は確かだが表現はまずいとか、表現はすてきだが認識が甘い、というふうな議論は、芸術認識論の場からは早々にお引き取り願わなくてはなりませんよね。 編集部 あまり時間もありませんが、ひとこと、日常性・非日常性という熊谷さんの考えかた、発想のアウト・ラインについて……。 熊谷 日常性とか非日常性というのは、さしずめ、体験の日常性・非日常性というふうな意味だとご承知いただければ――と思うんです。生哲学や実存哲学一派の人たちの考えるような凝った意味は、わたしの使う体験 という概念にはありません。ごくドライな意味での体験 ということです。で、その非日常性のポール(極)に科学性と芸術性というのを位置づけて考えているわけです。つまり、①概念的認識(思考活動を主軸とした、概念による概念への認識)の極に科学的認識が位置づき、②形象的認識(イマジネーションのはたらきを主軸としたところの、自己のイメージの追跡による、形象造型へ向けての認識)の極に芸術的認識が位置づくわけなんだが、そういう認識の営みを、自分自分の――自分という人間の実践的な営みとして、さっきの話じゃないけど主体的な実践の問題としてつかみ直すと、そこに体験 という概念が導入されてくるわけなんです。 そうやって考えて行った上で、ある意味で一番重視されなければならないのは日常性だ、というところへ判断が落ち着いたわけなんです、ぼくの場合は……。というのは、いっさいの認識体験、いっさいの感情体験の源泉と起点は日常性にほかならない、ということが一つ。 第二に、最初未分化な形の日常性が、教育や学習を通して次第に科学性や芸術性の方向へ分化していくわけですが、しかし分化のしっ放しということはないのであって、それがもう一度日常性に帰り着いてある統一にもたらされるわけです。科学性と芸術性との、日常性における統一という意味です。そのことで、日常性が高まっていくのですね。日常的な生活実践や政治的な実践を行なうのは、実はこの〈日常性における自我〉なんです。言葉系(=第二信号系)や何やが行動の系(=第一信号系・運動感覚系)と結ぶのは、この日常性においてであるという意味で、そこに目を向ける必要があるわけなのですよ。 第三に、こういうことが考えられなくてはいけないと思うのです。形象的認識・芸術的認識が成り立つのは、それが概念的認識・科学的認識に支えられてのことでしょう。逆も真なりでして、概念的、科学的認識の営みも形象的な認識に支えられてこそ、ギクシャクしないでスムーズに進行する、ということなんでしょうね。イメージの支えの弱い観念や概念は、それこそ悪い意味で観念的 というヤツで、役にも立たない干からびた観念が観念的にそこに空転する、ということになってしまいます。確かな観念の裏打ちを欠いたイメージ――これはまた、フヤけたイメージでしかありません。 ところで、観念とイメージとの、科学性と芸術性とのそういう支え合いですが、①科学性→日常性→芸術性という形で、また②芸術性→日常性→科学性という形で、日常性を媒介的通路として行なわれているわけです。それと同時に、⑧日常性⇔科学性、④日常性⇔芸術性という絶えざる往復・上昇循環がそこに行なわれていることは、これは一々断わるまでもないでしょうね。  ですから、ぼくたちが形象的認識とか芸術的認識とそう呼んでいるものの過程的構造は、日常性を媒介として、そこをくぐって導き入れられた限りでの概念的認識――それを狭義の概念的認識 と呼ぶとしますと、その、狭義の概念的認識を内包しているわけなのです。結論を言いますと、狭義の形象的認識と、狭義の概念的認識との過程構造的統一体として、いわゆる形象的認識(=広義の形象的認識)を考えてみているわけです。むろん、この場合、狭義の形象的認識が、この広義の形象的認識の核であり主軸であることは断わるまでもないことです。(いわゆる概念的認識・科学的認識の過程的構造についても、だいたいその裏を返した形で考えていただけばいいかと思います。さま にならない図形ですが、次の図形について、だいたいのところをお察しいただくことにしましょうか。この図形に文体のことを書き添えたのは、説明文体というのは概念的認識を、描写文体というのはその意味では形象的認識を成り立たせる文体なんだ、ということを言いたいからです。) ともかく、こういう押えかたをすることで、漱石や芥川たちのFプラスf方式の寄せ木細工的な文学構造論ともハッキリ袂(たもと)を別(わか)つこともできますし、文学・芸術における主体的真実の追求が、やはり客観的真実へ向けての欠くことのできない、一つの追求のしかたを示すものなこともハッキリしてくるかと思うんです。 II 虚構・想像・典型 1 イメージ ―― その実像と虚像と 一応、小説の場合に限定しての話だが、虚構(fiction)のどういうものかということについて、A・ティボーデ(Albert Thibaudet,1874~1936)は次のように語っている。それは、人間の生活体験――体験的事実――を描くことではなくて、体験に即し、かつ体験を越えて人間の無限の可能性をそこに探り、それを描くことである、というふうにである。体験的事実を単にそれとして描くというだけなら、それは日常的な意味においてすらフィクションではないだろうから。 彼はまた、こうも言っている。ニセモノの小説家は、自分の生活体験を自己の精神の骨格に従ってなぞる だけだが、ホンモノの小説家は人間の無限の可能性を描く。自分が実際に体験しはしなかったけれども、自己の体験として可能でありえたような、また可能でありうるような、数々の可能な現実をそこに探り求めて描くのである、云々。また、このように、いわゆる意味の現実ありのまま――つまり体験的事実である――をではなく、可能性における人間の姿を探り、それを描くところに小説の虚構は実現する云々、というのである。 彼のこうした虚構論は、今日の虚構論一般の視点からすれば、むしろ、書くことで人間の可能性を見きわめようとするところに小説の虚構が実現する、というふうに言い換えたほうがいいかもしれない。少なくとも、そう言い換えたほうが、よけいな誤解を避けうるかと思う。理由は、次のようなことだ。 書くということ、描くということ、つまり虚構するということは、その時すでに自分の内側に成り立っているイメージ――それは、何らか可能性における人間のイメージである――を、単にそれとして言葉にマークする、ということではないだろう。「最初にイメージがあって、言葉はあとからやってくる。」と作家の創造過程について江藤淳は語っているが(『作家は行動する』)、それは、言葉がイメージをマークする記号として「あとからやってくる」という意味では多分ないだろう*。むしろ、それは、言葉を通すことでイメージを確かなものにし、豊かなものにし、またそういう意味で最初のイメージを別個のそれにイメージ・チェンジすることだからである。言い換えれば、人間の可能性への自己のイメージ、自己の印象を言葉を通路としてそこに追跡し、そのイメージをよりダイナミックで躍動的なものに変形・変容していく営み――それが虚構するということだからである**。 * 最初にイメージがあって、言葉はあとからやってくる、云々~ 江藤は言っている。「……言葉なしにはイメージは伝達もされなければ、動的なものにもならないであろう。たとえば、今、私は濃緑色の、うねりながらさかまいている海流を思い浮かべている。その海流には圧倒的な力感があり、緑色のうねりには鯨の脂肪のように白いしぶぎがかかっている。しかし、そのダイナミックなイメージは、私がここにそれを言葉であらわすという行動を経ることによって、はじめて顕在化される」云々。――所説は、引用の限り、「あとからやって来た」言葉のはたらきは、そこに先行・先在するイメージの顕在化にとどまるような印象を与えないでもない。しかし、わたしたちとしては、むしろ、引用の第一文、「言葉なしにはイメージは……動的なものにもならないであろう。」という指摘に注目すべきだろう。が、それはそれとして、小説―― 一般に文学・芸術の虚構の本質を人間の無限の可能性を探る営みという点に見つけたことは、ティボーデの卓見だと言っていいだろう。たとえ人間の無限の可能性云々というその発想が、ベルグソン(Henri L.Bergson,1859~1941)的なエラン・ヴィタール(elan vital――躍動する生、「生の進化の前には未来の扉はいっぱいに開け放たれている」云々)の思想に負っているとしても、その思索の具体的な内容はベルグソンを越えている。 もっと正確に言えば、それは、(1)すぐれた意味でベルグソン的であると同時に、(2)よりすぐれた意味でベルグソンを越えている、ということなのである。すなわち、①自己の芸術原理を一義的に現実の、ミメイシス(模倣・模倣による現実の再現)に求める十九世紀的リアリズムの素朴実在論的な想念に対して批判的であるという点で、ティボーデの見解は十分ベルグソン的である。それにもかかわらず、②彼の思考・思索の実質的内容は、“ロマンティックな精神主義者”アンリー・ベルグソンの思考の道筋から大きくはみ出して、その見解はきわめて柔軟であり、リアリスティックである、ということなのである。 で、この虚構ということだが、どういう意味にもせよ、イメージにおいて――というのは、イマジネーション(想像・想像的意識)のはたらきにおいて――無いものをそこに在らしめ、逆に在るものを無からしめる営みということがフィクションという言葉に託されている概念(概念内包)の大筋だろう。 日常性における言葉の用法としては、それは、こしらえごと というほどの意味である。 「きみは、このごろ、えらくゴルフに凝ってるんだって?」たとえば、そういうふうな使いかただ。 また、法律用語としてのフィクションという言葉は、〈仮定〉とか〈擬制〉、つまりなぞらえて考える こと、ある行為を別のある行為と同様の行為と見なす こと、見立てる こと、というような意味を表わしているようだ。たとえば、電気を有体物と同じものと見立てて、盗電を窃盗罪の対象として扱う、というようにである。 〈見立て〉と言えば、(たとえば竜安寺(りょうあんじ)や西芳寺(さいほうじ)―苔寺(こけでら)―の上の庭などの枯山水(かれせんずい)の石庭がそうであるように)それを山河の激流や落下する滝や何やに見立てた築庭における石組(いわぐみ)や、また、前の句のきわめて規定性のゆるい、しかしある程度に限定された事物・世界を、特定のある全体的な世界の側面(特定の現実)を示すものと見立てて付句(つけく)する俳諧(連句)の付合(つけあい)なども、フィクションということの大筋のどういうものかを示してはいないだろうか*。 たとえば、竜安寺の築庭である。いわゆる虎(とら)の仔渡(こわた)しのこの石庭を前にしたある鑑賞者は、自己の準体験した虚構的現実について次のように語っている。 ――わたくしは、いま河を見ている。それは、いっさいを抱擁して悠々と流れていく大河ではない。ときには激して飛沫をあげ、さらさらと流れてはときに不安定な小石をころばしていくあの山河である。彼の岩に激して泡を噛んでいる水の流れ、此の岩にせかれて盛りあがる水の流れ、あの水の流れをみていると、わたくしたちはいつのまにかその中に吸いこまれていって、われとわが魂を忘れることがある、云々。(奈良本辰也『京都の庭』)この鑑賞者がそこに見つけたものは人為(じんい)の加わらぬ自然である。忘我の境地に自分を誘う美しい山河の流れは、自己の生活過程の中にたち現われた、そのような自然である。「わたくしは、いま山河を見ている」のだ。庭 を見ているのではない、山河 を見ているのだ。 この庭の制作者にとっても、こと はまったく同じだろう。忘我の境地に自分を誘う美しい山河の流れを、その動的なイメージを庭の石組に託したのであろう。虚構とは、見立てとは、そのことなのである。もっとも、中世のこの虚構精神――見立て の精神・発想・方法――には、当然のことだがある歴史の制約がある。人為による可能的現実(自然)の極致も、人為の加わらぬ自然には遠く及ばない、とする精神の発想である。 その最もティピカルな事例を、西芳寺の築庭の場合に見ることができるだろう。下の庭の具象に、あるべき自然の美しさを人為の限りを尽くして求め、なおそこに求めえない自然の本然の姿を、上の石庭の抽象に探り、しかも、ついに、具象も抽象も、所詮人為はありのままの自然に遙かに及ばぬものであることを、上の庭のその奥の断崖の前に展望される現実の山、川、自然をもって示すという構図・構想は、中世の見立ての精神の構図そのものである。 が、ここで話題にしたいのは、そのことではない。いわば、刺激と反応との関係において、受け手・鑑賞者に“生活過程の中の山河”のイメージを喚起しつつ、そこにさらに、その“山河”にアプローチする鑑賞の視点・視座を受け手の主体に向けて用意することで“生活過程”を越えて“芸術過程”へと彼らを導く、という、そのみごとな虚構のありかたが、ここで話題にしたかったことなのである。このようにして、送り手にあっても、また受け手においても、体験に即して体験を越えるという準体験の機能がフルに発揮されるのは、虚構による芸術体験においてである。が、そうした芸術体験――芸術性の根は深く日常性の中にあるという理解が、虚構の〈何〉と〈いかに〉を考える上に根底的に必要だろう。芸術過程が生活過程の土台の上にのみ成り立ち、芸術が生活の一部になりきった時においてのみ、この両者の深化も成長も約束されるという点の確認のためにも、そのような理解が必要とされるのである。 * 連句の見立て~ 連句の場合について簡単に注記しておこう。それは、たとえば、大筋における虚構というのは上記のようなものだが、つまりそういう虚構の大筋を前提として踏まえた上で、ティボーデは、具体的な形象において人間の可能性をつかみ出してくるという点に、今日の芸術的虚構の特徴がある、ということを言っているわけなのだろう。 で、その可能性を探る実際の手段・方法ということなのだが、長谷川四郎(『“物”を書くこと』)に言わせると、それは、まず、「芸術作品はすべて転身物語」であり、物そのものではなくて「物の変形である」という点を押えてこの目標をはずさないことだ、ということのようである。ティボーデにおける可能性の追求ということは、この現代日本の作家の場合においては、物の変形、変形におけるその物、物の転身の姿の追求――言い換えれば、現実・人間の可変性の追求として定位し直されているわけである。前に引例したが(Ⅰ・2「芸術過程と生活過程」)、「現実と取り組んで別の“現実”をつくり出す」のが作家の仕事だ、と武田泰淳が言っているのも、つまりは同じことをさしているわけだろう。いや、同じことと言ってはまずいのかもしれないが、武田の言う「別の“現実”」というのも、ここで話題にしている問題の限り、それは現実とは別個の可能な現実(=現実像)のことだろうし、可変的なという意味での可能な現実・現実像のことをさしている、というふうには言ってもよかろうというほどの意味だ。 長谷川が「芸術作品はすべて転身物語である。」と言うのと同じように、少なくとも「私が書こうとするこの世の中の対象は、どんな小さな、ささいなものでも、すべて変形譚の厳然とした主人公である」と語るのは、小林勝(『波長を変える』)である。「Aは絶対不変にAなのでは」なく、Aは同時にBでもあり、Aとは実は、そのものを成立させている諸要素の、たかだか一つの関係にすぎない」云々。「つまり、AはAであり、同時に突然、変形、変貌してBとなる姿を引きずり出す」云々。 また、「書こうとする対象は、波長をちょっと変えてみれば、それまでと違った別の放送をしている声が聞えるはずだ、その波長をさがし出して、別の放送をきくことが、だいじなのだ」云々。「私の内側からの別の放送は、人間の自然について、まったく考えたこともなかった興味深い事がらについて、尽きることなく語っていた」云々。 どうもテーゼみたいな箇所だけを拾い出したので何を言っているのか、言おうとしているのか受け取れない、というかたもあろうかと思う。そこで、これらのテーゼの前提となっている叙述を小林の文章から引用する。 私が四歳の時、まだ曾祖母が生きていて、おとなたちが「隠居」と呼んでいる部屋でひっそりと暮らしていた。私はよくそこへ遊びに行って、もう幾度聞いたかわからない曾祖母の昔噺(ばなし)をせがんだ。曾祖母の噺のレパートリーはごく少ないものだったし、彼女の語り口は、なんの修飾もない、素朴きわまるものであり、しばしば息苦しそうに目をつぶって沈黙し、眠ってしまったのかと心配させるほど間をとるものであったが、それだけに彼女の噺は、何ともいえず無気味であり、その上、妖しく美しくさえあったのだ。彼女の噺がそのような世界に私を引きずりこんだ原因はいろいろあるだろうが、その根源はなんといっても彼女の昔噺そのものにあり、そして何よりもその大半がしのだの狐をはじめとする変形譚であった、ということである。小林が文学の対象である現実を〈変形譚の主人公〉と見立てる、虚構の発想の根底にあるものがよくわかるだろう。小林に言わせれば、美しい人間の女性の中に牝(め)狐の姿を見、いそいそと笑顔(えがお)で立ち働く彼女の内奥(ないおう)に苦悩とおののきを見つけること、あるいは、狐が人間に、やがてまた狐へと姿を変じていく、その変形の中にそのものの本然の姿を探ること――それが虚構のはたらきだ、ということになるのであろうか。 小林は、また、次のようにも語っている。 二年前私は病気をして、肺を半分とり、肋骨を五本とられたのだった。私はそういう手術をうけただけだ、と思っていた。私は私だ、と思っていた。(うかつにも私は自分の体については、AはAだと思っていたのだ。)肋骨を切られて五日め、私は助けられながら、ようやくベッドの上へ半身を起した。私は背をのばそうとしたが、たちまち、骨のなくなったところめがけて恐ろしい圧力と痛みがのしかかり、起きていることは不可能だった。その時はじめて私は、もはや以前の私ではないことを知ったのである。肋骨とはつまり、がっしりしたカプセルで、外部の圧力の変動から内部の肺をまもっているものだ、骨をとられたということは、このカプセルがこわれたことを意味しているんだ、それがぼくだ、と私は思った。いまや、私が変形譚の主人公だった。……書くとは、表現するとは、したがって虚構するとは、そこで「変形するもの自身の持つ、独自の、内なる声」をキャッチすることだ、ということに、小林の場合、なるのである。なぜなら、「一つの変形には、万能のことばはない」からである。 長谷川もまた、言っている。「書かれるもののほうが、いつも書き手より大きいのだ。」そこで、「対象物自体に内在」している「方法」を探り、「それに対することばをさがしさがし、のろのろと書く」以外に、虚構といっても何があろうか、と。 同じような傾向の作家の場合に片寄りすぎたかもしれないが、しかしそれが現代作家の虚構意識に普遍的なある考えかたを示しているように思う。その一つは、可能性と可変性に関する考えかたである。並列的な形で言っていいことではないが、今一つは、現実は書き手より常に巨大であり、現実それ自身の持つ独自の内なる声に聞くことが、虚構の名に価する虚構の具現につながる、という意識である。少数の教祖的な作家・評論家の場合は例外として、これは現代を生きる最も現代的な文学者に共通の姿勢である、と言っていいだろう。 ともあれ、作家・芸術家の任務は、体験に与えられた知覚的現実を“ありのまま”に描くことなどではない。書くことで可変性と可能性における現実の姿を探る営為である。何のためにと言えば、その人間主体にとって可能にして必要な、実践の方向を具象的なイメージにおいて見きわめるために――である。今、そのことを別の言葉で言えば、芸術家という種類の人間は、不可能を可能にする夢を持った人間だ、ということになろう。あるいは、そういう夢を持たないような人間は、芸術職人ではあっても芸術家ではない、ということだろう。 怠惰な精神にとっては、しきたり に従い、きまり に従って生きることだけが、せいぜい可能なことのすべてである。その他のことは、いっさい不可能に属している。体験的事実が可能であったことのすべてであり、可能であることの規準である。可能・不可能をはかる物差しである。 そのような精神的怠惰は、芸術家には許されない。ほかの何に対してブショウであってもいい。だが、この精神生活面でのブショウだけは許されない。芸術家は自分のいっさいを、そのアビリティーとプロバビリティーに賭けるのである。別の言葉で言えば、それは、既成の秩序の前にひざまづくことは芸術のエスプリに反する、ということである。そういう古い秩序の前に膝を屈して何が芸術家だ、ということである。さらに言えば、古い秩序の前にひたすら叩頭・屈伏するところからは、わたしたちの時代は始まらない、ということなのである。芸術だけの問題ではない。と同時に、これはすぐれて現代の芸術の問題である。 わたしは、“現代の芸術”と“現代芸術”とを区別して考える。“現代の芸術”というのは、今日の時代が生産している芸術全般のことをさしていう概念である。そういう“現代の芸術”の中に、いったいどれだけ、またどの程度に真実現代芸術の名に価するような、新しくアクチュアルな芸術と芸術精神が息づいているか、ということなのである。 “現代”は、主体の姿勢がどういうものであるのかということを不問に付したまま、だれもがじかに手で触れられるような形において、そこに静止しているわけではない。不可能を可能にしようとする夢を持つ人間の実践だけが、瞬間、瞬間のそれへのアプローチとタッチを可能にする。何かそういうものが“現代”というものである、というのがわたしの実感だ。つかめた、と思って足を休めた時には相手の姿はもうそこにはない。それが“現代”というものだ。 「森の中にある者は木を見て森を見ない。」「森が森として見えてこない。」というようなことが、あるいはわたしたちの場合にあるのかもしれない。現代という名の森の中にあって、そのことを思うのである。わたしたちは、どこか別のところからこの森に迷い込んできたわけではないのであって、わたしたちがそこに生まれ、そこに育ち、そこで生活しているのが、この“現代”にほかならない。実はそれゆえにこそ、逆にその実態が、全体像がつかみにくいのである。 部分的に、かつそれを微視的にわたしたちは現代を知っている。が、わたしたちの知っているその部分が全体との関連を見失ってしまっていて、部分や側面としての意味を欠いている場合がほとんどである。まさに、木を見て森を見ない、いや見えにくい、見ることが不可能に近いのである。少なくとも、日常性の次元にとどまる限りは――ということである。 で、その不可能と思われることを、虚構の精神と方法によって可能にしよう、という夢をいだくことこそが芸術精神というものだろう。ひとり芸術家だけの問題ではない。ひとしく、芸術に心の支えを求める人びとに共通の問題である。 もう一度言うが、古いしきたり と秩序に満足し、既成の秩序の前に頭を下げるところからは“現代”は出発しない。変革と創造の実践的契機においてだけ、現代がわたしたちのものになるのである。精神の秩序からすれば“現代”は、その人その人にとっての主体の問題、自我の問題であるからだ。 今日の時代に対する不満と、時代の流行に追随できない気持が、時としてわたしたちを過去への郷愁にかりたてる。知悉(ちしつ)の過去への郷愁である。 また、時として、知悉の過去を媒介として、未知なる過去への関心がわたしたちをとらえて放さないような場合がある。が、そのいずれであるにせよ、過去はやはり“過ぎ去ったもの”“過ぎ去ったこと”でしかない。それは、単に過ぎ去ったものではないにしても、しかも過ぎ去ったものである。未来がわたしたちの実生活に直接的な利害関係を持つのとは、まったくわけが違うのである。その意味では、過去は、「帰らぬ過去」であり、「できてしまったことは仕様がない」「過去の日づけは改めることができない」という性質のものだろう。 古典もまた、その限り、過去の精神に属している。単に過去に属してはいないにしても、それは過去の精神の所産にほかならない。それがたとえ偉大な人間精神の所産であろうとも、である。 誤解を避けて言えば、現代の精神の原型を過去に求め、現代がそれを見失ってはならないにもかかわらず、すでに見失ってしまっているもの、見失いつつあるものを古典の中に探ることの意味・意義、必要を否定しているのではない。そうではなくて、精神安定剤をそこに求めるような格好での古典への接近では、あまり積極的な意味は持たないだろう、ということなのである。 もっとも、精神安定剤も、今日のような状況の中では時として必要なのかもしれない。けれども、ただそれだけのものとして“過去”に――あるいは過去の精神に――ベッタリもたれかかるというのでは、時代の流行にあっさり身をゆだねるのと同じことで、主体の未熟、あるいは主体・自我の放棄をしか意味しないだろう。実を言えば、古典が古典としてのアクチュアルな、したがってまたプロダクティヴ(生産的)な機能を発揮するようになるのは、逆にわたしたちがある実践的な視角を、現代と現代の芸術に対して用意しえたような場合に限られるとさえ言っていいのだ。 古典が古典としての機能を発揮する? ……それとしては過去の精神の所産であるところの古典が、現代の課題的必要と要求に応えるような、イマジネイティヴな芸術的虚構の機能をわたしたちの精神生活面で発揮する、果たす、という意味である。 ともあれ古典は、現代と現代の芸術に対するわたしたち自身の関心と実践のありように対応して、その姿を顕在化するのである。多少ニュアンスは違うが、伊藤整も言っている、「古典を味わうには、現代の文学のどこが空虚であるかを知らねばならない。いな、古典から逆に今の文学の空虚を学ぶのである。私自身の体験では、古典のすぐれたところは、私の能力の範囲でしかわからない、という思いをすることしばしばである」(『埋もれた真実を拾う』)と。 古典の深さを知るためには、現代の芸術のどこが空虚であるのかを知らねばならない。そして、実を言えば、「古典から今の文学の空虚を学ぶ」ことができるようになるためにも、ある実践的な視角において現代がつかめていなくてはならないのである。このことは、どの古典をか何らか“わたしの文学”“わたしの芸術”“わたしの文化”として心にあたためているような体験の所有者にとっては、まことに自明のことであろう。その意味では、いっさいは、わたしたちの主体の位置づけかた、その実践的なありようにかかっている。 わたしは、つまりこういうことを言ったつもりだ。――古い秩序にベッタリの姿勢と、流行ベッタリの姿勢とは、見かけの上の違いにもかかわらず、精神構造はまったく同一のものだ、ということをである。そこには、現代というものを見きわめてやろう、というものがない。真実これが現代というものを、自己の主体的な実践の問題――実践の対象――としてつきつめよう、というものを欠いている。適当に新しいものをあしらって、適当に古い秩序とよしみを通じる、という態度なのだ。叱られそうだが、前衛いけ花などがそういうものの今日的な代表だろう。 ある人がこう言っている。「前衛いけ花の支柱が、依然家元制度であるという事実は見のがしえない現象だ。オブジェの認識をからみ合わせ、古いいけ花を新しいいけ花に仕立てたことは確かに革新的であるが、見かけの華麗さの裏側にある制度的因襲は、芸術の世界とは無縁である。(中略)芸術はその世界観を裏づけるものでなくてはならない。ピカソやカルダーの世界観と本質的にあいいれない場所にいて、ピカソやカルダーの一部分を密輸入したところで、そのことが逆に家元制度の強化を結果するだけなら、新しいものをありがたがる考えかたは、古いものをありがたがる考えかたと本質的な違いはないのである」云々。 また、こうも言っている。「いけ花の世界では、一つの展覧会が行なわれる場合、まず場所の割り当てが問題になる。場所はだれでもよいところを選びたい。そこで大先生に運動する。実力以下の作家が、そうして実力以上の場所を割り当てられると、大先生に手直しを頼んだり、ぜんぶ大先生にこしらえてもらい、謝礼する。こんなふうにオサイ銭(せん)をあげて、自分の地位を守ろうとするのは、弟子を失えば米塩(べいえん)の資にこと欠くという単純な方程式なのである。オカネを拝みはじめたら、芸術もへったくれもなくなるのは、あたりまえの話だ」云々。 芸術もへったくれもなくなりかけている、この現代の芸術状況からどう脱け出すかが、そこでどうやら“現代芸術”の課題だということになりそうである。 芸術もへったくれもなくなる、云々。――上記の引用を少していねいに読んでいただければ無用の誤解は避けられると思うが、あながち職業芸術家のサギ行為や、その米塩主義や拝金主義のことだけを言っているのではない。むしろ、そのことと結びついて、自分がその世界観と本質的にあいいれない場所にいながら、ピカソなりカルダーなり、あるいはサルトルなりの一部分を「密輸入」して見せかけをカッコよくふるまおうとする、虚構精神の衰弱に“現代の芸術”の問題がありはしないか、ということなのである。 虚構精神の衰弱。――それは、具体的には、イマジネーションの低迷・枯渇、イメージの固定化と虚像化を言い表わしている。そのような虚構精神の衰弱からは、現代が――というのは、現代を生きるわたしたち労働大衆が――必要とするところの、不可能を可能にする典型のイメージは生まれるはずもないのである。 芸術の課題は、したがってまた芸術家の課題と任務は、現代に対する現実的で具象的なイメージを用意することである。いわば、現代の実像としてのイメージを、そのそれぞれのメディア(媒材)の加工によって顕在化することである。あるいは、メディアの加工によって実像としてのイメージを造型することである。文学について言えば、言葉メディアの加工によってである。 この章の初めの箇所で、わたしは、こう言った。虚構するとは自己のイメージに関してその印象を追跡することだ、というふうに――。また、こうも言った。虚構するとは、そのような印象の追跡において、自己のイメージをよりダイナミックで躍動的なものにつくり変えていくことだ、というふうにである。今、そのことを少し視点をずらして言うと、感情を組み替えることでイマジネーションのありようを組み替え、自己のイメージの示す虚像性と実像性との交錯・対立を止揚・統一していく営みが虚構するということだ、ということになろう。 サルトル(Jean-Paul Sartre,1905~)ふうに言えば、それは、〈飼いならされた言葉〉を〈野性のままの言葉〉に戻す営みである。あるいは、そうした営みの中に虚構が実現する、ということなのである。野性のままの感情と言葉を自己に回復することで、イマジネーションに活力と自由を与え、想像の自由な飛翔(ひしょう)によって、これが現代の実像だというものをつかみ取ろうとする、それが虚構――虚構精神である。「まちがっているかもしれないし、理論的には所詮仮説なんだが、しかしそれが自分たちの結論だというものを自己の責任において、これが現代だ、現代というものだ、これが現代を生きる人間の生きかただ、というふうに大胆にぶっつける。それが文学だ。虚構するというのは、そういうことだろう。」という意味のことをある現代の作家は語っているが、論理的にオチやコボレはあるにしても問題の核心を突いた整理だと思う。 ともあれ、そのような「まちがっているかもしれない」が、その限り具体的で鮮明なイメージが先行し随伴していなくては、人間は、実践の名に価するような合目的的で計画的な行動を選び取ることはできない。単に、こうあるべきだ、こうすべきだという観念だけでは、実践への情熱と意欲を自分自身にかき立てることはできない。そこに必要とされるのは、その実践をいわば自己の生涯のものとしていく、持続的なイメージ である。行動の系とのつながりである。“思想”としての、観念の内化、そのための観念とイメージとの統一の実現である*。 * 思想・観念・イメージ~ 人びとの行動を動機づけ、その実践の方向を規制するところの行動の系は、彼ら自身の実感構造に直結している。そのような実感の体系を“思想”と呼ぶことは、観念を思想と混同して、頭の中のただの観念のことを思想と言いならわして来ている、多くの人びとの実感を満足させえないかもしれない。が、しかし、この実感のシステムということが本来の意味での思想ということだろう。だからして、その意味では、その人の実践を規制するものはその人自身の思想である、ということになるだろう。芸術家の芸術的実践のありようを規制するものも、したがってまた、ただの観念ではなくて、豊かなイメージを伴なった思想である、と言わなくてはならない。 2 悪文礼賛 ――典型の認識 (一) 先ごろ、ある作家が書いていた。「現代においてはその描くべきものがつまらなくなり、あるいは、言葉を使ってとうてい描けないほどの混乱を示したり崩壊が起こったりしているという考えかたがある。だが、少し落ちついて考えれば、ここで様子がおかしいのは、そんなふうにしかものが見えない精神のほうだということはすぐわかる」云々。様子がおかしいのは精神のほうだ、云々。――わたしも、そう思う。芸術家自身の問題として言えば、虚構精神の衰弱ということだ。思えば、いったい過去のどの時代に、さまでの混乱も混沌も感じることなく、それをのうのうと描けるような現実が存在しただろうか。だいいち、初めから答えがわかっているのなら、それをわざわざ移調してつかみ直す、虚構において描く、というような必要がどこにあろうか。 藤原定家(ふじわらのていか)(1162~1241)が、いわば自然の流露に期待するという格好の“にじみ出る文学”を否定して、文学はむしろ「こしらへ出(いだ)す」営みだと考えるに至ったのも、現実をカオスとして意識したからのことだろう。「此の道をたしなむ人は、かりそめにも執(しふ)する心なくて、なほざりによみ捨つる事侍(はべ)るべからず。(中略)歌をば、よくよく詠吟して、こしらへ出(いだ)すべし」云々。(『毎月抄』) 「こしらへ出す」――虚構意識においてこしらえ出す のである。あるいは、意識的虚構において創作・創造するのである。何にしても、それは意識的、自覚的な制作の営みである。 「こしらへ出す」とは、また、「なほざりによみ捨つる」態度とは対蹠的なものである。あるいは、無縁のものである。それは、現実を傍観するのではなく、現実に「執する心」のみがもたらす創作の態度・姿勢であり、また方法意識であった。 定家が心にしかとそう考えるようになったのは、いつのころのことであろうか。はっきりそれと言うことは、むろんできないけれども、少なくともこの『毎月抄』執筆の老年期に至ってはじめて持つことのできた自覚、というようなものでは多分ないだろう。若い日の彼は、日記にこう書きつけている。「世上の乱逆追討は耳に満つといへども、これを注せず。紅旗征戎(せいじゅう)は吾が事にあらず。」(『明月記』治承四年九月の条) 治承・寿永の内乱に際して、若い定家のとった姿勢である。「世上の乱逆追討は耳に満つ」というこの時期は、『方丈記』の叙述をかりて言えば、「人の心みな改まりて、ただ馬・鞍(くら)をのみ重くす。牛・車を用する人なし。」という価値観の変動期でもあった。それが価値観の変動期であるという意味は、その価値観が風俗的なものの変化に関係するという以上に、この場合、「人の心みな改まり」たる点に求められるわけだろう。人の心みな改まりつつある中にあって、わが心いかにあるべきかをみずからに問い、内心の自由を求めてやまない若い定家の精神は、いっさいの世俗との断絶を「紅旗征戎は吾が事にあらず」という形で自己に決意するのである。それは、傍観者であること、あろうとすることとは別個のことである。 彼が実際にあゆんだ道は、むろん一筋道ではなかった。中流貴族者としてのその宮廷生活におけるありようも、彼が「吾が事」として選び取った和歌文学に対する姿勢も、多岐にわたる変貌を見せている。が、こと、文学に関して言えば、定家が究極において選び取った道は、宮廷歌壇を支配する古代和歌の形骸化した伝統――創作方法上のならわし としきたり ――に対する反逆の道であった。古代から中世への歴史の変革期を、和歌文学に心の支えを求めて生きる中流貴族者に固有の、有心(うしん)・妖艶の歌体がそこに息づくのである。 ともあれ、それは、宮廷サロンの歌合(うたあわせ)の場を意識の外に置くことのできなかった、詠嘆的、叙情的な古代和歌的世界との絶縁であった。後鳥羽院(ごとばのいん)を中心とする当時の歌壇にあって、後鳥羽院その人から「傍若無人(ぼうじゃくぶじん)、ことわりもすぎたりき」(『後鳥羽院口伝』)と酷評され、また鴨長明(かものちょうめい)からも、「ふつと思ひもよらぬ事をのみ、人々ごとによまれしかば、此の道は期もなく、きはもなき事になりにけりと、恐ろしくこそ覚えしか」(『長明無名抄』)と異端視された定家の姿がそこにある。 「ことわりもすぎ」て、「思ひもよらぬ事をのみ」詠(よ)み、「きはもなき事」になり果てて「恐ろしくこそ覚え」た定家の歌とは、ところで、どのようなものであったか。 風の上に星のひかりはさえながら / わざともふらぬ霰(あられ)をぞ聞く後鳥羽院歌壇の異端者、藤原定家の、これはおそらく最高の傑作の一つであろう。そこに示されているような三句切れの手法の意識的な採用こそ、「ことわり」をこめ、「執する心」をもって「こしらへ出(いだ)す」彼の虚構の方法の核をなすものだが、この句切れによって、知覚に与ええられた現実の世界像と、想像的意識にもたらされる現実の世界像との、非連続と連続が統一的なイメージにおいて読む者の心をとらえるのである。 「風の上に星のひかりはさえながら」――それは、一応の意味 で日常的な、体験的、知覚的現実の世界である。そうした現実の知覚は、しかし、やがて、そうした知覚に伴なって起こる感情の泡だつ要求・欲求に従って「霰をぞ聞く」現実・現実像への移調が行なわれる。「風の上に星のひかり」が冴えている知覚的現実は、「さえながら」という言表を媒介にして、「わざともふらぬ霰」を“現実”に目にし耳にするところの想像の世界(別個の現実・現実像)に組み込まれていくのである。 霰は「わざともふらぬ」のである。故意に降らぬのである。なぜか降らぬのである。「風の上に星のひかり」が「さえながら」霰が降らないことは、むしろ自然に反するのである。自然に反することで、「ことわり」に反するのだ。現実の世界にポッカリ口をあけたこの空洞は満たされねばならない。このようにして、風の上に星のひかりが冴えている現実の中にあって、そこに霰をおもう――想像する――ことによってのみ、この現実は一つの完結にもたらされるのである。 それは、空想する ということではなくて、想像する ことである。あるべきであり、ありうべき ところの現実を、想像的意識――想像的意識作用による認識(イマジネーション)において実現した、ということである。いわば可能性における現実、必然的現実に関するイメージの顕在化、言葉による造型である。そのような現実は既往現在の体験においては見いだしえないとしても、それはしかも可能にして必然的な、そして何よりも自分という人間――人間存在――にとって必要な現実 である。その必要は、いわば自己の実践的必要である。そのような必要に基づく、そのような現実は、体験的には未知に属しているという意味において、時間構造的には未来に属している。変形――現実の変形――においてのみ可能とされる、可変的な 未来、可能性における 未来に属している。 未来をおもうことが意味をもってくるのは、本来、可能にして可変的な、またその意味で必然的で必要な――つまりは、自己の行動の選択にとって必要な未来を思索しイメージするという、そのことにかかわるのではないのか。ともあれ、未来のさき取りなしには、未知を既知に変える虚構の営みは実現されえないのである。 虚構する精神とその精神の母胎は、つまり藤原定家の場合に見るようなものだろう。むしろ、現実がカオスとして映ずればこそ、あるいは、明確な観念の対象としてそれをつかみきれないからこそ、虚構による現実の転位・移調(transposition)において現実そのものを見きわめようとする意欲も沸き立つわけのものだろう。 やや比喩的に言えば、それは少なくとも第一次的には、自分にとって発声可能な音域への移調ということでもあろうか。音程を狂わせないでそれを歌いあげる――現実をつかみ直す――ということが大前提であるとすれば、当然そういうことになるだろう。だが、芸術的虚構の本命は、その移調された現実がいわば現実以上に現実的であるということ、そのような“現実以上の現実”を具体的なイメージとして造型する、ということにあるわけだろう。 ここに具体的なイメージというのは、その作品本来の鑑賞者のアクチュアリティーとリアリティーにとって具体性を持つところの、現実の実像としてのイメージという意味である。念押ししておくが、文学・芸術にとって現実とは、その本来の鑑賞者のリアリティーにおける現実ということ以外ではない。言い換えれば、鑑賞者の主体――鑑賞者という媒体――に屈折した事物=世界の反映像としての現実のことにほかならない。作家の任務と役割は、鑑賞者として自分が選び取った対象のアクチュアリティーとリアリティーに立って行動することである。作家のその行動が具体的には、作家が自分自身の内側に鑑賞者――内なる鑑賞者――を掘り起こし、その〈内なる鑑賞者〉相互の対話を媒介しつつ、その話題の展開、そこでの主題的発想の高まり、発展等々に具体的なイメージを与えていく作業になるのである。 「自分を表現しようと思ってみても、自分という人間そのものが、複雑怪奇になっていて一筋縄ではいかないことを感じる」云々。「私はこの節、素直でない、悪文のほうが、読んで心に入(はい)ってくるようになった。素直な、わかりやすい文章で読むと、ああ、そうですかと、心を素通りしてしまうことが、癖の強い、悪文で読まされると、一々、ひっかかりながら読むためか、いつのまにか自分もその文章の迷路で迷わされたり、立ちどまらされたりしていて、そのことが読書の愉(たの)しみにつながってきているように思う」云々。 上記は瀬戸内晴美があるエッセイの中で語っていることだが、自分という人間が複雑で一筋縄ではいかないというのは、書く とか表現する という立場に立って自分をふり返ると、複数の〈内なる読者〉相互の意見が折り合わないことに気づく、というふうなことだろう。それは、そのそれぞれの自分の内側の読者の考えかたなり判断が、もっともなところがあるかと思えば、もっともでないものを含んでいて噛み合わない、折り合わない。そこに摩擦があり相剋があり対立がある、というふうなことだろう。もっとも、これは、この作家の自意識の中に〈内なる読者・鑑賞者〉という概念があるかどうかの問題ではない。作家の――実は作家の場合をも含めて人間の認識と認識機能の過程的構造がそういうものだ、ということを言ったまでの話である。作家その人の自意識の問題としては、そこで、一筋縄ではいかない複雑怪奇な自分というものの発見と自覚という形の自己認知になるのが普通だろう。「ひっかかりながら読む」ほかないような「悪文」のほうに「読書の愉しみ」を感じる、というのも、それの裏返しの実感だろう。 ひっかかりながら読む、ということを表現する側に回って言うと、吃(ども)り吃り語る、ということになるだろう。何という題名の作品だったか忘れてしまったが、安部公房の書いたテレビ・ドラマである。吃りだけのクラブがある。性来の言語障害者だけとは限らないが、スラスラ、ベラベラしゃべるヤツは会員にしてもらえないのである。 そこへ、人間という人間に対して不信と嫌悪を感じている――ということは、自分という人間に対してもすっかり愛想づかししている中年の男が飛び込んでくる。その夜の、吃りクラブの会場だったバーへ偶然はいって行った、というようなことだったと思う。彼は、ひとも自分も厭になってしまっていて、自殺しようかと思っている。この店に来るまでに二、三軒バーや飲み屋を回っていて、だいぶ、ご酩酊である。ふと、あたりの声が耳にはいる。吃りの言葉だ。だれもかれもが吃り吃り話している。 あっ、と思う。あっと思ったのは吃りの言葉だということだけではない。この、吃りたちの言葉は真実を――よそでは聞けない、聞けなかった真実を伝えているからだ。他へ向けて嘘を語らない、というだけではない。他に対する欺瞞がないというだけではなくて、自己欺瞞が見あたらないのだ。人間、吃らなくちゃ、だめだ。自分も吃ろう。思わず、彼は大声でしゃべりだす。「ぼ、ぼ、ぼくはだ。そ、そ、それを……。」 人間、吃らなくちゃ、だめだ――である。長谷川四郎ふうに言うと(前章「イメージ――その実像と虚像と」参照)、「言葉をさがしさがし、のろのろ書く」ことである。そうやって、のろのろ書く時に、「描かれるべきものが、別のことを命令している」ことに気づくのである。ということは、自分の内側に住みついていて、いつもでっかい顔をしてのさばり出すスラスラ、ベラベラ人種が引っ込んで、別の吃りの〈内なる鑑賞者〉がポツリポツリ「描かれるべきもの」について語り始めるようになる、ということである。こうして、最初に「考えたのとは違った画面」が自己の実際の作品の「画面」になっていくのである。 典型(Vorbild)とそうわたしたちが呼んでいる、形象(Bild)にまで顕在化された現実のイメージは、まさにそのような〈内なる鑑賞者〉の掘り起こしによるところの、またそのような鑑賞者のリアリティーを踏まえた現実の実像としてのイメージのことにほかならないだろう。 わたしのような芸術家という範疇(はんちゅう)に属さない人間がいちばん気になるのは、芸術家たちとわたしたち一般労働大衆・市民大衆――それは同時に芸術の現実の鑑賞者大衆である――との甚しい隔絶・断層である。それは、大衆が必死に求めているものへの参加と関心が芸術家の作業場にはあまり見かけられない、という点だ。大衆が求めているものは、実践へ向けての自己の行動の選択に関して、その行動の選択に必要な、未来をさき取りした現実のイメージである。ところが、それが見あたらない。つまり、典型が描けていないということである。ずっと以前のことだが、ある人がこう言っていた。 「わたしたちの周囲の画家は、砂川――米軍立川基地のある砂川だ。今、この文章を書いている時点で言うと、自衛隊移駐強行中の立川基地のある砂川のことだ――に(土地接収の)杭が打ち込まれれば地球が割れてしまったような絵を描く。農民の悲しい表情を描く。しかしこの悲しみが、どんなエネルギーに変わるか、その過程を経た結末をイメージとして持つことができない」云々。 事実――体験的事実――と感情のミメイシスとしてのリアリズムがその絵にはあるようだ。また、社会構造的にではなしに、まさに“状況”として現実をつかみ取ろうとするアヴァンギャルトの想念と手法がそこにはあるらしい。一見、矛盾するように見えるこの二つのものは、しかしそこではある融合と統一を結果しているらしく思われる。というのは、この絵画の場合、「新しい」その手法が単に手法として古風なリアリズムの想念に奉仕しているらしいからである。だから、あえて割り切った言いかたをすれば、そこにあるのは、主体抜きのミメイシスによる、現実ありのままの再現という、機械論的、客観主義的なリアリズムの発想にほかならないだろう。 しかし、今日、わたしたちが真に求めているものは、(引用の事例に即して言えば)「この悲しみが、どんなエネルギーに変わるか」という、その転化の「過程を経た結末」を自分自身のイメージとしてもてるようになることである。未来のさき取りにおける現実の動的、過程的なつかみ直し、ということである。単に結末をではなくて、むしろ過程を、そして理想像としては「過程を経た結末を」ということにほかならない。そのような意味における現在的現実のリアリスティックなつかみ直し、ということである。そういう意味での、そのような発想に立つリアリズムが、ところでそこには欠けている。 それは、芸術家が大衆の内心の苦悩と要求にじかに触れるような場所で作業をしていない、ということである。大衆の悩みが、芸術家その人の問題になりきっていないということだ。つまりは、不可能を可能にする夢と冒険がそこにはない、ということ以外ではないだろう。 たまたま、「月刊/新協劇団」のバック・ナンバーを繰っていて、次のような記事が目にとまった。 「チェーホフのある戯曲に『この辺は蚊が多くて』という台詞(せりふ)がある。芸術座で上演することになったが、各俳優その場で、なんべんとなく頬っぺたを手で叩くしぐさをするのである。/チェーホフは憤慨して、次の上演からは『この辺は蚊がいなくて』と改めてしまった。俳優たちが頬っぺたを叩かなくなったのは、言うまでもない。(中略)平板な絵解き的な、くだらない写実主義に対するチェーホフのしゅん厳なクーデターだったのである」云々。(同紙・一九三六年九月一日号) だれの書いたものかわからないが、当時の日本の新劇運動が内にかかえ込んでいた問題――機械論的リアリズムへの傾斜を諷刺した一文である。ところで、この平板な絵解きのリアリズムに対するクーデターが必要なのは、過去のモスクワ芸術座や新協の場合だけとは限らない。まさに、現代の芸術状況がそれを必要としているのである。 不可能を可能にする夢と冒険を欠いては、リアリズムはリアリズムになりえないのである。必要なことは「頬っぺたを叩く」えせ リアリズムからの脱却である。 言い忘れたことが二つある。一つは、若い日のマルクスの言葉を紹介することである。「わたしが見ているのではない、わたしたち が見ているのだ。」という言葉である。人間は単数にして複数、複数にして単数の存在だ、という意味だろう。あるいは、その逆かな、とも思う。多分、そうだろう。わたしとは、実はわたしたちのことである、というのがその言葉の意味だろうから。 そのことを、このわたしは、パスカルの向こうを張って、こう言っている、「人間は考えるラッキョウである」と。「人問は考える葦 (あし)」なんてものではなくて、考えるラッキョウであるということ。いろんな皮を身につけたラッキョウであり、その皮を剥ぎ取ってしまったら何も残らない存在であるということが、「人間は考えるラッキョウだ」ということの中身である。身につけたその皮、皮、皮は、その人間が生まれてこのかた、その与えられた条件のもとで母なり父なりに始まって、種々さまざまな人間との受動・能動の多様な交渉の中で、反映像という形で身につけてきた皮、皮、皮であるということ。さらに言えば、後で身についた皮とのジン・テーゼ(総合・統一)という形のものであること、等々である。 わたしの、そんなごたく はどうでもいいのだが、見すごされてならないのは、「わたしが見ているのではない、わたしたちが見ているのだ。」つまり、「わたしとは、わたしたちのことである。」という上記のマルクスの指摘である。そういう指摘が後に、「存在が意識を決定する。」という命題――人間存在の根本規定に関する命題――として一般化されていくわけだが、そういうふうに一般化されることで、一部には、階級宿命論的決定論とでも言うべきこの命題の理解――つまり誤解――を生んでいることも確かである。そこで、「存在が意識を」云々ということを言う先に、〈わたし〉の意識のありようを制約しているものは〈わたしの中のわたしたち〉である、という認知の出発点にかえって、そこからこの命題をつかみ直すことをやったらいいと、わたしなどは考えている。 つまり、人間自我の原点 にかえって、そこから存在と意識の問題を考える、考え直す、つかみ直すということなのである。ということは、誤解を避けて言えば、階級的な視点ないし歴史社会的な視点から「自由」になって人間存在を考える、というようなことを言っているのではない。むしろ、その反対である。人岡を階級的視点において考えるということは、〈わたしたちの中のわたし〉として〈わたし〉をつかむと同時に、その〈わたし〉を、〈わたしの中のわたしたち〉の動的なトータル――過程的構造における統一体――としてつかむことではないのか、という意味なのである。また、人間が無限の可能性と可変性を持った存在だというのは、そういう〈わたしの中のわたしたち〉が固定的なものではなくて、カサカサに干からびたラッキョウの皮や、腐った皮は自分でむしり取っていくし、そのむしり取られた跡にはまた新しい皮が根づいてくる、という、そういう存在、そういう生きものだということではないのか。 リアリズム芸術に関して、不可能を可能にする夢と冒険ということを言ったが、最も人間的な営為の一つである芸術活動・芸術実践の直接の担い手である作家・芸術家にとって、この〈わたしの中のわたしたち〉〈内なる読者・鑑賞者たち〉とのダイアローグ(対話)が常に真摯に、常に活発に行なわれなければならないのである。そういう意味で、敬意をこめて安部公房の言葉を引用しておきたい。一般にというか全般に、作家その人が自意識において次のような想念を自分のものにすることを願ってである。 ――「作者がものを書く仕事そのものは、読者との対話ですね。どこまでそれを意識していくか。(中略)自分自身のために書くのか、読者のために書くかということ。ところが、(一般に)この対立がおそろしく機械的なんだ。これは誰のために書くかというようなことを、要するに大衆のために書くんだという道徳感じゃなくて、もっと本質的なことで、不可避的に作者は読者から逃げられないという内部を発見すれば、必ず作者は読者のために書いているわけですね。」もう一つ言い漏らしてしまったことというのは、上記、瀬戸内晴美の見解を紹介した箇所で実は引用・紹介すべきだった、椎名麟三の所説(『矛盾に生き得る文章』)に関してである。瀬戸内の悪文 礼賛に対して、これは悪文家 礼賛あるいは自賛とでも言うべきものである。典型の認識のどういうものかを考える上で、ぜひ――と、そう思いながら紹介しそびれてしまった。今、それをここに、というわけなのだが、このほうはコメントはほとんど不要かと思う。 ――私は、「悪文家」といわれている。いまではそう呼ぶ者はないにしても、それは読者諸氏のほうが馴れてしまったというにすぎないだろう。(中略)わかりやすい文章がいいにきまっているし、私だってそんなものは書けるのだ。ただ、私の内的自然によって悪文になってしまうだけなのである。(中略)文章というものは、どこまでも主体的なものである、云々。引用の最終都分をのぞけば、一つ一つうなずきながら読める論理・論旨の展開になっているのではないかと思う。比喩が単に比喩にとどまらないで比喩自体が一つの論理と論理の展開になっている、という、その比喩の使いかたは抜群であり、すごく説得力がある。言葉を重ねるが、うなずきながら読み、読んでまたうなずくのである。が、引用の最終部分は、内的自然に従った叙述であるのかどうか知らないが、およそ論理なんてものではない。「ほんとうの自由」は、どうして「表現不可能なもの」であるのか、またその「表現不可能」と断定できるものが、どうして実際には「表現」にもたらされて「作品」になるのか? 「だから、はな から断わっているじゃないか、自分の作品は人々に理解されることなど期待.してはいない、と。」というふうに言われても、これはやはり納得いかないのである。が、今はそのことは論外である。自分の求めているものは「ほんとうの自由」であり、それは多くの人びとの理解は得られないかもしれないけれども、そのことが自分の文学に打ち込む意味なのだ、というあたりのところまで読み取っていただきたかったので、ここの部分まで引用を続けたのである。わたしとしては、むしろ、作家の自由と主体の問題を、典型の認識の成否を決定する基本的、基底的な問題としてめいめいに考え合おうということで、椎名のエッセイからの引用を行なったということなのである。 3 実践にとつてイメージとは何か ――典型の認識 (二) 実践とは、何らか事態・状況の変革をめざす意識的、計画的な、またその意味で合目的的な行為のことを言うのであろうが、人びとを実際にそういう行為にかりたてる動機づけは、単に、「われ、かくかくの行為をなすべきであるがゆえに」といった観念にだけよるものではないだろう。べきだ、べきでない、あるいは、ねばならない、といった観念だけでは人は動かないし動けないのだ。それは、あるいは、動きようがないから動かない――行動に踏みきれない、と言ったらいいだろうか。特に、持続性を必要とし、持続的であることを要求されるような実践的行為において、そのことが言われるのである。 そこで実践を触発する現実のモティーフは何かということだが、べきである、ねばならない、という観念は確かに必要である。が、その観念は、実践の過程と結果に関するある程度明確なイメージを、その裏打ちとして用意しえたものでなければならない。いわば、イメージぐるみのそうした観念がそこに必要とされるのである。言い換えれば、それは、自己の実践のありようとその実践の対象となるものとのダイナミックスを照らし出してくれるような、顕在化されたイメージにほかならない。少なくとも、そのような顕在化されたイメージ、形象(Bild)にまで造型され客観化されたイメージによる自我の実感構造への揺さぶり――あるいは、その結果としての実感構造の変革――ということが、持続性と一貫性が要求される実践的行為にとっては行為の前提にならざるをえないだろう。 ちなみに、ここに形象(Bild)というのは造型されたイメージのことである。観念のはたらきに支えられつつ、イメージによるイメージの顕在化という形で造型されたイメージのことである。たとえば、言語形象というのは、ある文体的発想において、ある一定の言葉のありかた(配列)として定着をみせたイメージのことをさしている。 上記のことを前提として言うわけなのだが、芸術の課題と芸術家の任務をわたしは、そのような実践――実践的行為を促し支えるようなイメージづくり、すなわち形象へ向けてのイメージの造型ということに限定して考えるのである。さらに言えば、典型(Vorbird――虚構において未知が探られ、その未来がさき取りされた“現実”のビルト=形象)の名に価するようなイメージづくりということにその課題、その任務を限定して考える、ということなのである。典型――それこそ、最も鮮明で具象的なイメージ、形象である。S・K・ランガーが“ダイナミック・イメージ”と呼んだもの(I・3「哲学と科学の間」、I・4「ダイナミック・イメージ」など参照)の実質的な内容も、ここに言うこの典型のことであろう。 もっとも、ランガーの言う“ダイナミック・イメージ”という、このイメージ概念それ自体は、〈未来のさき取り〉という実践的な発想を欠いている。概念それ自体としては、だからフォアビルト(典型)という思考の形式(=概念)につながっていかない。そこへは結びつかないで、ビルト(形象)としての芸術現象・芸術作品の説明に終始してしまっている。 彼女はなんべんか自問自答を繰り返したあとで、次のような判断に到達する。 ――芸術家が創造するのは芸術だ、ダイナミック・イメージだ。「ダイナミック・イメージ、それが芸術である。」別の言いかたをすれば、それは、「芸術の創造と鑑賞におけるイメージ体験は、感情のつかみ直しによる、しかも感情まるごとの現実の体験、――現実の移調・媒介による準体験である」ということを言っていることになるだろう。彼女の言う、楽しむこと(エンジョイメント)とか、楽しむ(エンジョイする)というのも、だからそういう準体験の楽しみ、準体験を楽しむ、というふうなことを言っているわけなのだろう。確かに、そういう意味でのエンジョイメントということを抜きにして芸術を云々してみてもはじまらない、とは言えるのである。という以上に、芸術認識論にとって要(かなめ)になるような、そのようなイメージ体験としての芸術体験のかんどころ を、芸術への深い愛情とともにある解明にもたらしていることは十分評価されねばならないだろう。 だが、その概念自体は“典型”を志向していないのである。典型(フォアビルト)としての形象(ビルト)の認識と表現という実践的な機能におけるイメージ体験というふうには、その“ダイナミック・イメージ”の概念はつかまれていないのである。言い換えれば、そのエンジョイメントとともに必然的に与えられる、さき取りされた未来の創造的発見という典型の認識に関する自覚・自意識が、この“ダイナミック・イメージ”の概念には欠けているのである。そこで、エンジョイするとかエンジョイメントというところがその終着駅に位置づけて考えられている点が、おそらくランガーの芸術認識論の限界――観念論的限界――だ、ということになるだろう。が、しかし、結果的にはと言ったらいいか現実の事実としてはと言ったらいいのか、その認識論は、典型の認識としての芸術的認識(芸術体験)の重要な諸側面、重要なそのさまざまなアスペクトにみごとな照明を与えている。みごとな、そして美しい照明である。それは、的確で鮮明だから“美しい”という意味の美しさである。椎名麟三の言葉をかりて言うと(II・2「悪文礼賛――典型の認識(一)」参照)、その照明の“色”がそのアスペクトを映し出す上にぴったりなのである。であるからして、わたしとしては、“ダイナミック・イメージ”というこの概念を“典型”概念へつなげてつかみ直すことで、より有効な概念として操作することを思うのである。“ダイナミック・イメージ”――美しい言葉の響きである。芸術現象、芸術体験を説明する概念(=思考形式)を託す言葉として、ほかにこれ以上適切な言葉をわたしは知らない。概念内包を組み替えてこの言葉の使用を――と考える理由である。 * Again, there is an obvious answer : for our enjoyment. But what makes us enjoy it as intensely as we do? We do not enjoy every virtiual image, just because it is one. A mirage in the desert is intriguing chiefly because it is rate. A mirror image, being common, is not an object of wonder, and in itself, just as an image, does not thrill us. But the dynamic image created in dancing has a different character. It is more than a perceivable entity; this apparition, given to the eye, or to the ear and eye, and through them to our whole responsive sensibility, strikes us as something charged with feeling. (Yet this feeling is not necessarily what any or all of the dancers feel.)で、(そういう概念のつかみ直しの上に立ってのこの言葉の使用ということになるが)ダイナミック・イメージの造型ということ以外のことを芸術家が考えるのは、まったくよけいなことだと思う。典型へのリサーチとアプローチにおけるイメージ(ダイナミック・イメージ)の造型。――そのことが芸術家としての唯一の実践、芸術的実践だからである。 芸術家もむろん、市民・労働者のひとりとして、他の多くの市民・労働者同様、そのように社会的、政治的に行動するのは当然のことである。そのことは、いわば、言うまでもない前提――大前提である。そのような市民・労働者としての共通の行動に積極的に参加することが、その芸術家のイマジネーション(想像的意識作用・想像的認識機能)とイメージのありようをアクチュアルなものにすることは確かである。むしろ、そのような働く国民大衆としての日常活動・生活実践に欠けるところがあっては、やがてそのイマジネーションは枯渇し、体験的現実から可能的現実へと大きく飛躍する飛翔(ひしょう)力を失い、そのイメージは、いじいじとみすぼらしく固定化してしまうだろう。現代が要求する、不可能を可能にする典型の創造など期待すべくもないだろう。 というようなことは、重ねて言うが“言うまでもない前提”である。わたしが言うのは、そのことではなくて、いわば芸術家としての、その職能、その分担任務は典型としてのイメージの創造・造型ということに限定される、ということなのだ。その一点をつかみそこなった思考へ滑ったとき、その芸術家の作品は素材主義的な、ただのプロパガンダの傾向的なものに堕してしまうのである。(素材主義、云々――たとえば、II・2「悪文礼賛――典型の認識(一)」に引例したような、砂川の農民の悲しい表情を描いた画家・絵画作品の姿勢に見られるような素材主義のことである。そのような素材に取材することが、民衆的主題において現実を典型としてつかみ取ることだという、素材を主題そのものと履き違えた、逸脱した観念である。) そうした素材主義への傾斜・逸脱と同時に、傾向的でかつあまり才能豊かとは言えないような作家たちが、ひところ、政治運動・労働運動の活動家たちに対していだいたようなコンプレクスに陥っていくのは見えている。「運動にとって所詮第二義的な意味しか持たない芸術の仕事に携わっていることのあるうしろめたさとインフェリオリティー・コンプレクス」である*。 * たとえば、それはけっして才能に恵まれない作家の例ではないが(それだけにまた逆にティピカルな事例になるわけだけれど)、『くれなゐ』(佐多稲子/一九三六)の女主人公である女流作家の明子は、多忙な政治活動の中にある夫の広介に対して、きわめて献身的である。それは、一般の家庭における妻が夫に対して尽くす努力以上のものである。明子の場合、そのような行為は、夫の仕事が自分の芸術家としての仕事より「一段高いもの」であるとする思考と判断によってもたらされている。ひところ、そういうことがあったと言ったが、実は今でもそういう考えかたが行なわれている。「所詮は文学だ、芸術だ」云々。うまくないな、と思う。常識のしょぼくれた目からは不可能としか見えないようなことを可能にする、という、そういう実践にとって必要なものは、具体的な青写真にまで自他の印象を追跡した現実のイメージである。また、そういう実践にとって必要なことは、現実の未来像の青写真としてのイメージの造型、イメージづくりということである。芸術家自身、なぜ、そういうイメージづくりの作業の積極的な意義を自己否定したり過小評価したりするのであろうか。 不可能を可能にするとは、だからこの場合、虚構において未来をさき取りし、そのさき取りされた未来からイメージにおいて現在を、今日的現実を、人間の生きかたを主体的につかみ直す、ということである。必要なことは、むしろ、現実変革の契機において未来を豊かに――というのは、ダイナミックに――イメージすることなのである。そういうイマジネーションがそこにはたらかなければ、具体的な形象において現在をつかむ、つかみ直すというようなことは期待できない。 だからして、未来を明らかにするために現在を明らかにする、というのでは順序がアベコベである。可能な未来、未来像がある鮮明さをもって明らかにならなくては、わたしたちの直接の実践の対象である現在的現実像も、実像としていっこうに明らかになってこない、という関係になるのである。 早い話が、今、あなたの目の前を、生後九ヵ月か十ヵ月の乳幼児が“這(は)い這い”しているとしよう。その赤ん坊の三メーター先、四メーター先にはストーブが赤々と燃えている。あなたは、どうするか? むろん、子どもの行動にストップをかけるだろう。とっさに、その子を抱きかかえるか、また、もしあなたの気持と時間に余裕があれば、子どもの注意と関心を他にそらすかして、である。 あなたがそこに選んだその行為は“実践”である。状況を変革して不幸な事態を未然に防止した、という点ですぐれて人間的な実践である。 そのような実践がいかにして可能になったか? ヤケドして泣き喚(わめ)いている、五秒先、七秒先のその子の未来像がイメージとしてあなたの心をつかんだからである。しかも、それは、ショッキングなイメージとして具体的にあなたの心をつかんだからである。実践の対象としての事物の現在像が、ドン・キホーテの風車ではなく、現実的な意味を持った実像としてありうるためには、その現在像が未来像をまっとうに、ショッキングに反映していなければならない。 部分(個・特殊)を微視的に見つめることが、同時に巨視的に全体(普遍)をとらえる操作につながる、という、虚構による典型(典型像)造型の営みも、主体的な認識としてのそのような未来(未来像)のさき取りということを前提としている。あえて算数的次元での比喩を用いて説明すれば、地上にあっては視界にはいってこない同一平面上のさまざまな風景も、“未来”という名の高層ビルの屋上からは巨視的に視野の中に含まれると同時に、自分の立っている(立っていた)地点との関係も明らかになる、という関係とそれは似ている。もっとも、比喩のとりかたは別のほうがいいかもしれない。自分が立っていた地上のその地点の位置はかえずにヘリコプターで垂直に上昇して地上を見渡たす、というふうなことにしたほうがいいかもしれない。ともかく、典型が普遍に通じる個のイメージであるというのは、比喩的に言えばそういうことなのである。 そこで、次のように言うことができるだろう。ティボーデの言う、人間の無限の可能性を探る虚構ということも、また小林勝たちの言う、虚構による人間の可変性の発見ということも、それは、主体的、実践的にキャッチされた未来像のありように応じての、可能にして可変的な人間の姿の典型化――具象的なイメージとしての顕在化――を意味する以外のものではないだろう。つまり、それは、そこにつかまれた未来像に応じて、何が可能で何が不可能なのかということ、またどのように、どの程度にそれが可能なのかということがつかめてくる、という意味での無限の可能性、可能性の無限ということにほかならないだろう。もし、そうでなければ、その虚構論――とりわけティボーデの虚構論を裏打ちする人間観は、底抜けのただのオプティミズムにすぎない、ということになってしまうだろうから。ベルグソン的なものがペシミズムに背を向けたものであることは確かだが、しかしだからといって、それが野放図なオプティミズムのものである、ということにはならないだろうから。 今、そうしたことを口にしながら、わたしの念頭にあるのは『ガリヴァー旅行記』や『皇帝の新しい着物』などの作品のことである。さし当たって、今は、『裸の王様』という題名で一般に親しまれている後者の場合について考えてみることにするが、そこに描かれている現実は、いわゆる意味のありのままの現実ではない。体験的事実としての現実の姿ではない。 結果論的な言いかたをすれば、そこに描かれているのは現在であるよりは未来である。可能にして、かつ実際にそのようなものとして結果した、デンマークの未来である。視点を少し変えて言うと、やがて立憲政体に変革されていくべきデンマークの民衆の現実、未来をさき取りした民衆の目がそこにある、という意味である。 ちなみに、デンマークが専制王制から立憲王制への変革を遂げたのは、アンデルセン(Hans Christian Andersen, 1805~75)がこの作品を書いてから十二年後の一八四九年であった。この作品のありようは、ところで、それがまるでこの変革をなし遂げた感激のもとに過去の専制王制の姿を戯画化して描いている、という印象なのである。 ともあれ、それは、未来のさき取りにおいてつかみ直されたこの国の現実、その限りファンタスティックな“お話の世界”に移調された、専制君主治下のこの国の現実の姿にほかならない。そこには、「よその国」の王たちとの対比の中に「この国」の君主のことが語られているが、「この国」の君主は、ところで王ではなくて「皇帝」である。この“お話”は、デンマーク王国のことでなどないのである。 『皇帝の新しい着物』というこの喜劇精神の文学――文学作品の、まさに喜劇的な主人公は、「美しい新しい着物」の好きな「皇帝」である。彼は、「一日じゅう、一時間ごとに着がえ」をする。「持っているお金はみんな着物に使って」しまう。それは、着物のこと以外にはいっさい無関心な(無関心でいることができる)皇帝、専制的な帝王なのである。 この皇帝が裸にされるというできごとは、ところで「何年も前のこと」である。引用するまでもなく、この作品は、「何年も前のこと、たいへん着物のお好きな皇帝がありました。」(岩波少年文庫版/大畑末吉訳)というセンテンスで書き始められている。つまり、それは、「何年も前のこと」であって、「現在のこと」ではないのである。それと同時に、「まだ動物が口をきいていた時」のことでも、「べルトが糸をつむいでいた時」のことでもないのである。それは、今のことではないが、しかし「むかしむかしのこと」でなどない、というわけなのだ。 「何年も前のこと、たいへん着物のお好きな皇帝がありました。」というこのフィクション――これも、やはりフィクションだろう――は、しかし話をおもしろくするためのフィクションというふうなものではないだろう。そこには、むしろ、政治に舌を縛られたアンデルセンの必死なあがきの姿がある。それは、現在のことであってはならないし、デンマークのことであってはならない。したがって、王ではなくて皇帝でなければならない。 それと同時に、この未来のさき取りにおける現実の移調、現実の虚構は、何よりも目の前の子どもたちの体験――体験のしかた――、その生活感情をくぐり抜けてのそれでなければならない。この作品は、一八三七年のクリスマスに子どもたちに向けて贈る、アンデルセンの心からの贈り物であったのだから。虚構は、そこでは、子どもたちのいだくファンタジーとイマジネーション、その生活のリアリティーにおいて行なわれねばならない。 ということは、子どもたちには、おとなとはまた違った子どもたちだけの世界があるということだ。作者はそういう子ども心の世界に目を向けねばならない、ということである。それと同時に、子どもたちも実は一面、やはりおとなたち同様、通俗に飼いならされた人間である、という点に目を向けてて虚構される必要があろうということなのだ。そうした意味では彼らは、飼いならされた“小さなおとな”にほかならない。 通俗への批判は、したがって彼らが通俗的にしか関心を持ちえない目の前の現実を離れて別個の移調された現実の中で行なわれねばならない。もし、そうでなければ、その批判は、“小さなおとな”である彼らのリアリティーを満足させるものにはならないだろうから。 また、当然、その移調(transposition)のポジションは、彼らのファンシー・ファンタジー、イマジネーションの可能なありようと範囲に限定されねばならないだろう。――と考えてくると、「何年も前のこと、たいへん着物のお好きな皇帝がありました。」という一文は、この作品の冒頭に位置づく文章としての必然性を持っている、ということにだれしも気づくだろう。(さきざきの文章を含めての話だが)その現実のつかみかた、つかみ直しかた、移調のしかたが一つ一つうなずけてくる、という意味である。 これは、まず、クリスマスの読み物である。クリスマスと正月を間に挾んでの冬の季節に家の中で読み耽ける、楽しい「お話の本」の一部であった。(ちなみに、これは、一八三五年に始まる、アンデルセンのクリスマス童話集の第三編の一部を構成する作品であった。)おもしろかったところは、読者は後になってからもなんべんも繰り返して読む、という、そういう性質の作品であったわけだ。 子どもたちは、それをまず、「お話」の世界のできごととして読むのである。なんべんも繰り返し読んでいるうちに、それがただのお話の世界のことでなくなる要素が出てくるかどうかは別として、まずはイマジネイティヴな「お話」の世界のそれとして読む、読み始める、という意味である。 それが「お話」の世界のできごとだというのは、そのできごとが読者の実生活には直接利害関係のないできごとだ、ということである。皇帝が愚かしかろうが、「よその国」からやって来た「うそつき」どもがそこで何をやらかそうが、それは自分たちにとっては、いわば向こう岸の火事にすぎない。 けれども、向こう岸の火事でも火事は火事である。それは、やはり、ショックなのだ。時として、自分が火や煙の渦の中にいるような思いにかりたてられることがないわけではない。移調された現実の準体験が、常に、直接的所与の体験ほどにショッキングでない、というような保障はどこにもないのである。 その人間(人間像)は所詮「架空の人物」なのだが、それでも厭なヤツはやはり厭なヤツである。それは作中人物の行為なのだが、あまりに愚かしいその行為に対しては、やはりさげすみの言葉の一つもつい口をついて出てくるのである。「お話」の世界のこととして読むというのは、そういうことなのである。子どもたちは、いわばそういう姿勢、そういう格好でこの作品の文章を読み進めていく。 何年も前のこと、たいへん着物のお好きな皇帝がありました。このかたは、美しい新しい着物が、それはそれはお好きで、持っているお金はみんな着物に使って、いつも、きれいに着かざっていました。そして、兵隊のことも、芝居のことも、また、森へ遠乗りをすることも、ただごじぶんの着物を見せようとする時でなければ、すこしも気にかけませんでした。そして一日じゅう、一時間ごとに、着がえをなさるのです。よく、よその国で、王さまは会議にお出ましです、と言うところをこの国では、いつも「皇帝は衣裳部屋にいらっしゃいます。」と言うのでした。この作品本来の読者である子どもたち――それは一八三、四〇年年代のデンマークの民衆の子どもたちである――は、おそらく、そこに、勤勉な「よその国」の王たちとの対比の中に、どうしようもないフヤけた「この国」の「皇帝」の姿を見ただけだろう。また、王者にもいろいろな王者のあること、いろいろな国のあることなどを、そこに思ってみただけだろう。それを全部衣裳代に使ってしまうという皇帝の持ち金というのは、何だ、自分の親たちが、国民が支払う血税ではないか、というようなことは少なくとも最初は彼らの意識の外のことだったろう。だが、それでいいのではないのか。(上記、引用文中の「芝居のこと」「森へ遠乗りをすること」云々は、外国の使臣の接待や貴族たちとの社交といった、帝王としての公式・公的なノルマをさしているのだろう。また、「気にかけ」ない云々――「眼中にない」「無関心だ」の意だろう。さらに、「よその国」云々というのは、立憲政体の国々のことを暗示しているのだろう。) で、そういう描写を「お話」の世界のこととして、同時にそれがお話の世界のことであれ何であれ、こういう王者・帝王は困りものだということを、この皇帝自身のとろんとした目や、フヤけた表情とともにイメージ・アップできれば、それでいいのである。逆に、いけないのは、これはかくかくのことを、またこれは、かくかくしかじかのことを意味している式の、紋切り型の〈絵解き〉の姿勢である。絵解きの対象となったとき、文学は文学であることをやめる。フヤけた皇帝の表情や何や、そのイメージはかき消えてしまうのである。今、ここで必要なものはイメージである。皇帝と皇帝の生活そのものについての鮮明なイメージである。このことは、今日の日本の小さい読者たちにとっても同じことだろう。 ともあれ、『皇帝の新しい着物』という「お話」は、以上のようなことを枕としプロローグとして次々に進展していくのだから、ここでそのことを言うのは実は早すぎるのだけれども、いわば政治と文学の問題である。自国の政治体制の問題を自分自身の生活の問題として考えざるをえない日が、やがて読者ひとりひとりの上にやってくる、ということだ。子どもはいつまでも子どもではない、ということなのだ。 かつてアンデルセン文学を愛読してやまなかった、これらの働く若者たちが、その時、「わがデンマーク」の専制君主に対していだいたイメージのどのようなものであったのか、ということなのである。そのイメージが、「いつも衣裳部屋にいる」フヤけきった表情の帝王のイメージと重なり合う何かでなかったとは言えないのである。そのようなイメージが、まさにそのような時期と時点において成り立てば、この作品はそれで十分実践的な 役割を果たした、ということになるのではあるまいか。 典型の名に価するようなイメージの造型という芸術的実践が、社会的、政治的な実践に対してわけもつ役割云々、と前に語ったのは具体的には、たとえばこういう点に関してである。イメージが具体的で鮮明なものにならなければ、その行動は意図的、意識的な実践にはなりえない、とそのおりに指摘したのも、またこの点に関してである。 『皇帝の新しい着物』の虚構は、ところでこの皇帝のフヤけた表情や、そのぬるい生活をイメージさせるにとどまらない。少し先まで読み進めるならば、そこにはそれこそ“裸の王様”のイメージがある。それは、衣裳マニアの皇帝が衣裳への執着のゆえに裸になる(裸にされた)「お話」ということになるわけだが、それがただのお話でなくなるのは、読者にとってはずっと後のことだろう。“裸の王様”のイメージが専制君主一般のイメージと重なり合い、(フレデリック六世であったかクリスティアン八世であったか)母国を母国でないものにしてしまうデンマークの専制君主のイメージと重なり合うのは、彼ら小さい読者が若者に成人してからのことだろう。“裸の王様”のイメージが、ただのイメージではない、典型として機能するのはずっとずっと後のことだ、という意味である。 ともあれ、このようにして、アンデルセンのイマジネーションは、いわゆる意味の現実ありのままから大きく飛躍・飛翔して“裸の王様”を虚構し、そのイメージをみごとに典型として造型し創造した。ところで、いまや一家の中心の働き手にまで成長・成人した、かつての“裸の王様”の愛読者たちのイマジネーションは、その創造されたイメージを、移調された現実からもう一度現実に引き戻すことで、そのイメージを典型としてつかみ直し、現実変革の契機――可能な契機――をそこに見つけたのである。現実からの 飛翔と、現実への 飛翔――芸術的イマジネーションの二つの根本的契機である。 子どもたちの――というのは、この場合、デンマークの子どもたちの――目の前の王は、今、美しい衣裳を身に纒っている。「一時間ごとに、着がえをなさる」かどうかは別としてである。だが、(それが必然性の別名にほかならない)可能性においては、王はすでに裸である。王が自分で裸になる条件をつくり出しているのだ。と同時に、やはり、裸にされたのだ。 「よその国」からやって来た「うそつき」が、また彼の最も信頼する「正直者の大臣」や「別の正直なお役人」が、皇帝――王を裸にしてしまう。裸にした上で街頭を歩かせようとする。「このりっぱな新しい織り物をお召し物にお作りになって、近いうちに行なわれる大きな行列の時に、お着ぞめなさるように、とすすめました」云々。 彼らに加えて、宮内官や侍従までがその片棒をかつぐ。片棒をかついだということで言えば、その裸の姿が「なんとまあ、よくお似あいだろう」と口ぐちにそう語り合った見物の民衆も、片棒をかついでいることになるのかもしれない。 民衆の心服を期待できないのは当然のこととして、側近の「正直者」までもが信頼できないとすれば、皇帝――王は、いっさいの他者から完全に孤立している。他を信頼できないばかりか、実は自分自身をさえ信頼できないとすれば?……それが子どもの言う「王様は裸だ!」ということだろう。からの機(はた)を目にして、皇帝は心にこう思った。「やや! わしにはなにも見えんぞ! 恐ろしいことじゃ、このわしは、ばかなのかな。それとも、皇帝として役にたたんのかな。これこそ、わしが身にふりかかる、恐るべき一大事じゃ」と。 ともあれ、まっとうな未来のさき取りにおいて見直す時、皇帝――王の裸の姿が目に映ってくる。だれの目にも、実は当人自身の目にも明らかなように、王は裸なのである。彼はすべてを所有していると同時に、その何一つをも確実に所有していない。その裸の王様(皇帝)が、今、おごそかに行列を行進させている。 こうして、皇帝は、きらびやかな天蓋(てんがい)の下を行列を従えられて、お歩きになりました。往来の人々も、窓にいる人たちも、みな口々に言いました。「これは、これは! 皇帝の新しいお召し物のたぐいまれなこと! お服についている裳(も)すその、なんとりっぱなこと! 何から何まで、なんとまあ、よくお似あいだろう。」荘厳と滑稽とは紙一重である。やがて自分が裸であることがバレても、自分で自分が裸だということがわかっても、「いまさら行列をやめるわけにはいかない」のである。王(皇帝)の行列は、「前よりもいっそう威厳をはって」行進を続けることになる。 読者は大いに笑ったらいい。そのこと自体は確かにマンガなのだから。だが、こうしたマンガの行列行進の巻き添えをくって死の行進を経験させられたことのある者、それから、今、現にこの死の行進への参加を強要されつつある者にとっては、それは「マンガだ」ではすまされないものがある。 「いまさら、やめるわけにはいかない。」――怖ろしい言葉だ。この怖ろしい言葉を口にするような人間がわたしたちの前から姿を消し去らない限りは、『皇帝の新しい着物』のテェマは永遠のテェマである。皇帝や、「正直者」のその臣下たち、資本の人的表現とも言うべき「うそつき」の機織りたち、よかれあしかれ自己の生活に執念く密着して生きる庶民大衆、そして可能な民衆の明日の姿を「王様は裸だ」という野性のままの言葉に約束し保障する民衆の子どもの姿等々は、その限りまた永遠の典型である。 4 戦後日本の想像力理論 「不幸にして最近の想像力理論が役にたたないこと、日本の近代文学にはいまだに想像力理論が事実上存在しないこと(中略)事情かくのごとくであるからには、私はところどころ外国の研究、特にサルトルの『想像力の問題』を引用しながら話を進める」ほかはない(『作家は行動する』)、と江藤淳が書いてからもう十年の余になる。が、それはともあれ、サルトルあるいはサルトルふうの発想が戦後の日本のイマジネーション理論に与えた影響は、はかりしれないものがある。 わたし自身の経験した事例を言えば、戦後数年にしてようやく東北の僻地の疎開先を引き揚げて東京へたち戻ったわたしは、そこ、ここでざん 新な芸術理論に接してがくぜん とした。それらの理論は、そこに使われている用語からして共通したものを持っていた。論旨・論脈は言わずもがな、その論理の骨格に自分自身の問題意識や自分なりの問題の整理と触れ合うものを感じた。共軛するもの、反発し合うもの、その双方をひっくるめて、しかしそこには別の次元での、よりこなれた問題の整理があった。戦中から戦後へかけての十年のブランクが、その時ほど痛く感じられたことはなかった。完全な遅れである。躍起になったが、ちょっと追いつけなかった。 それらのざん 新な理論というのがサルトルからの密輸品であることを知ったのは、それから数年後のことであった。密輸入、そして模造・改造・変形などなど、種々さまざまのものがそこにはあったわけだ。すっかり田舎者になりきってしまっていたわたしが、とまどったわけだ。が、そのことはともかくとして、人びとがそんなふうにしてサルトル理論に飛びついたわけは何なのか? 江藤淳が言うように、それは「日本の近代文学にはいまだに想像力理論が事実上存在しない」ということ、そして「最近の想像力理論が役にたたない」ということがあったからだ。 それがどう役に立たないのかというと、言葉は「詩人にとって世界の鏡」であり、その鏡の中に彼はあるイメージを見るわけなのだが、「鏡にうつった美女に恋をした男は、別だん鏡に恋をしたわけではない」のに――と江藤は言う――「イメージを実体化」し、「鏡に向かって思いのたけを述べたてるといった不毛な行為に熱をあげ」る、というのが日本の想像力理論の実状だったからである。 日本の実状?……むしろ、前世紀のロマン派や生哲学の系譜につながる想像力理論に共通し共軛した「国際的」な実状である。想像力理論の汎言語主義的不毛と言っていいだろう。それは、「ひっきょう日本の文学者が呪物(じゅぶつ)的思考から抜けだせずにいることの証拠」であり、「それはたいてい作家の精神が弛緩し、イメージがその美しさや豊かさのゆえに自己目的化するような時であって、この時あの鏡は鏡の役割を果たすことをやめて実体化される」(前掲『作家は行動する』)のである。「鏡」すなわち「言葉」――言葉メディア――の汎言語主義的実体化である。それの実体化による想像力理論の十九世紀的停滞と不毛である。 「最初にイメージがあって、言葉はあとからやってくる。」(II・1「イメージ――その実像と虚像と」参照)という江藤の発言は、このようにして、汎言語主義的想像力理論を抹殺する鋭利な刃物であった。まことに、言葉に関する呪物的思考――汎言語主義とその言語実体観こそ呪われてあれ! である。 戦後・現在、ようやく一部に行なわれ始めた、汎言語主義的想像力理論批判のありようがどのようなものであるのかを窺(うかが)い知るために、ここのところで江藤の所論を、同じ論文の文体論の面でもう少し詳しく見ておくことにしょう。 「いままでの日本の近代小説がもち得なかった新しい世界」、「われわれが求めてきた文体」として彼が挙げているのは、大江健三郎の『芽むしり仔撃ち』であった。それは、「小説の文体としてみれば、これはやや繊細であり、やや抒(じょ)情的にすぎるかも知れない。しかし、これらは結局、作者がひとつの画期的な文体的な機軸の転換を行なったところから生ずる二次的な欠点にすぎない。つまり作者は、(中略)過去の非文体(非行動)的な世界から、個物に拘束されない主体的な持続の中に機軸を転換しようとしている。」として具体的に提示しているのは、上記大江作品の次のような箇所である。 僕らがはだしのあしうらに冷たい礫の上を走り低い石垣の間をぬけて、広い敷石道を見おろす曲り角まで来た時、重おもしく抑制されしかも高まるざわめきと足音が霧をはらんだ夜の風にのってふきあげて来た。そして僕らは敷石道を移動して行く群をふいに見て、衝撃に呼吸をすることさえできなかった。濃い灰青色のかげりをおびた暗い月の光のなかを黒ぐろとした者たち、重い荷物に背を屈めもつれあう者たちがゆっくり歩いて行くのだ。子供たち、女、老人たち、彼らもまた屈強な成年の男たちと同じように背に荷を負い両手に包みをさげていた。それに荷車の石を噛む音と女に曳かれている山羊と牛。山羊のとがった背の白く固い毛に月の光が濡れた艶をおびさせ、月の光はまた子供たちの頭にもおなじ効果をあたえていた。彼らは群になり敷石道を上って行き、彼らの背後には銃を持った男が二人、おそらくは守護のために従っていたがそれは村の人間たちを、牛を屠殺場へ追いこむように、なにかえたいのしれないどんづまりへ誘導しているようなのだ。村の人間たちは黙りこくって前に屈みかげんに、熱心に歩いていた。そして彼らの移動のあと、敷石道とその両側の小さな家々は月明りのなかでひどく空虚に見えた。「ああ」と驚きのあまり気絶しそうな弱よわしさで弟が嘆息した。「この文体は、われわれが求めてきた“文体”が現に確立され始めていることを示すひとつの例だ。」として江藤は、次のように語っている。 「ここにとらえられたひろがりのある、しかも緊張したイメージをみるがいい。月光をあびて、前屈みになり、家畜をつれて移動する村人たち――それは決して描写 されるもの ではない。それは包括的なイメージ であり、それを不安にみちて見守り、追いかけていく少年たちの緊張した視線の持続のなかにのみ存在する、鮮明な、しかも、揺れ動いて震えているイメージ である。客観的に村人がいて、監禁されている少年たちがい、それを作者が描写 しているときには、このような全体的なイメージは決してとらえられない。作者は、いま、少年たちとともにおののき、彼らとともに“はだしで駈けて”いく。つまり、このようなイメージは作者の小説への“参加(コミットメント)”によってのみ、はじめてつくりだされる。そしてなにものにも遮断されない彼のイマジネーションの自由な行動によって、緊張した、主体的な持続をかたちづくっていくのである。」「しかもこの一節のイメージは、ある不可解な背理性のなかに置き去りにされたものの行動、というこの小説のあたえる全体的な主題とみごとに有機的な照応を示している」云々。現実がもし一義的にだれの目にも明らなように、そのように固定し定着したもの としてあるのなら、小説は、ただ、そのもの を言葉で写しとればいい。「個々のもの にはりついている」と信じられている、そのそれぞれの言葉によって写しとればいい。だが、現実は本来、動的なものであり多義的なものである。それは、個々人にとってあくまでサブジェクティヴなものである。そして、サブジェクティヴなものであればこそ、それは“現実”なのである。 世界(客観的世界・事物)は一つだが現実は多である。多岐多様でありそれ自体揺れ動くところの現実を、それをあくまで現実として移調・変形――虚構においてつかみ直そうとする文学の言葉操作は、それぞれの創造主体、それぞれの創造完結者(=鑑賞者)の主体にとっては個別的、個性的なものであらざるをえない。そうした言葉(文章)が、個々のもの にはりついている言葉でなどあろうはずはないのである。小説の対象となる、どろどろの現実が「できあがりの世界」でなどあろうはずはないのである。 ところが、この架空の「できあがりの世界」を、その世界、その事物にはりついている(と迷信されている)言葉で受けいれようとしたのが近代文学のリアリズム理論だったということに、あるいは一応なるのかもしれない。そのリアリズム理論というのを、自然主義からプロレタリア文学へ、というふうな流れにおいてつかめば、一応どころか、ほとんど全面的にそうだったと言いきっていいのかもしれない*。その当然の帰結として、江藤の指摘しているように、「日本の近代文学にはいまだに想像力理論が事実上存在しない」ということにもなろう。また、その形ばかりの想像力理論というのが、創造にも鑑賞にもまるで「役にたたない」内容空虚なものに終始するという結果を招いた。そうした状況の中での、サルトル理論との江藤の出会いであった。また、そうした状況の中での大江文学との出会いであった。「われわれが求めてきた文体」をそこに見つけた江藤の喜びは察するにあまりある。 * 芥川竜之介は、そのエッセイ『大正八年度の文芸界』(一九一九)や、『文芸雑感』(一九二二)などの中で次のように語っている。が、それはそれとして、直接江藤のことではないけれども、戦後文学における「われわれが求めてきた文体」の発見が、過去のいっさいの近代文学を「非文体」の世界であるとして否定し去ろうとする姿勢に結びつくことには賛成しかねるのである。否定されねばならないのは、実はアイディアリズムの別名にすぎない――あるいは、最低のアイディアリズムにほかならない――素朴実在論的なリアリズムの想念である。また、その汎言語主義的な言語観につながる非実践的な文体観や創作方法論である。そうした観念や論理との断絶がそこに宣告されるべきなのであって、逆に、今日このただ今における近代文学と現代文学との不毛な断層は埋められねばならないのである。あえて言えば、文体的に埋められる必要がある、ということなのである。 ……と、そう書いてきて、ふっと思い出したのは近藤日出造の次のような発言である。「私はただ、自分が感じたことを自分に納得がゆく表現で書き綴っているだけのことだ」云々。ところで、自分に納得のいく文章を書くためには、「およそ誰かがいったこと、誰かが書いたことを、再び俺はいうまい書くまい」という決意が必要だ。それが「人間の根性というものだ」云々。(「文学」一九五四・一所掲のエッセイ) 文体と言えるような文体は、そういう「決意」があってこそ生まれうるのではないのか。また、文体のある文章とは、(論理のオチは覚悟の上で感覚的な言いかたをすると)近藤の言う意味での根性のある文章のことだろう。そういう根性を持った文筆家は今でもいるし、昔もいた。この、昔もいたということを前提として言うのだが、今日、必要としている文体がどういうものかということと、文体が一般にどういうものであるのか、ということとは区別して考えられなければならない。 今日的必要あるいは要求にかなわないからといって、過去の文体を無文体と考えるのは、文体の論理、文学の論理に抵触する。あるいは、文体史、文学史の論理に抵触する。ことさら、アヴァンギャルトの発想によるところの、また、その発想にとって切り取りやすいというか料理しやすい文章だけが「文体のある文章」だという想念には、わたしとしては同調しかねるのである。上記のように、大江の文体なら大江の文体が、「われわれの求めてきた文体」であり、それが「作者の小説への参加によってのみ、はじめてつくりだされた」ものであることを、わたしは否定するものではない。ただ、ハッキリさせておきたいことは、「作者の小説への参加」による「文体のある文章」が、あながち戦後・現在をまって創始されたものではない、という点である。 いや、そんなことを言っているのではない、ほんらい同時的なものである現実を、それを同時性において隙間なくとらえる文体が過去においては存在しなかった、ということを指摘したまでだ――とひとは言うかもしれない。が、それならば、言おう。アヴァンギャルトの発想なり手法なりをどう評価するかということとは全然別個の問題として、アヴァンギャルトの文体だけが、現実の同時性をそれの同時性においてつかみとる唯一の文体ではない、ということをである。さらに言えば、その同時性が、いったい、どこのだれにとっての現実の同時性であるのか、ということである。現実一般なんて、どこにもありはしない。それは、だれかにとっての現実である。同時性ということも、単に物理時間的なものを意味するものでない限り、今日の創作理論における同時性の論理は根源的に反省されねばならないものを多々内包している、と言わなければならない。 5 現実と作品の間 ――文学にとって主題とは何か これは、文学教育研究者集団・第19回全国集会(一九七〇年八月/会場=東京都八王子市、大学セミナー・ハウス講堂)における講演「文学にとって主題とは何か」の冒頭部分の速記録である。明治もまだ初期のことですが、バイブルの翻訳が行なわれました。それは、直接グリークからの翻訳ではなくて、英訳本からの重訳だったそうですが、意味のつかめない言葉が次から次と出てくるので手を焼いたというんですけれども、そういう言葉の一つにloveという言葉があった。それは直訳すると、「神は人間をラヴする」というふうなセンテンスなのですが、このラヴの処理に困り果てた、というのです。辞書に拠って用例を調べてみると、「彼が彼女をラヴする」「彼女が彼を……」というわけです。そうかと思うと、「子どもが親をラヴ」したりというようなことでして、明治初期の日本人には、わかったようでわからない言葉だったのですね。 そこで、ともかく、「男が女をラヴする」という、そこのところで理解するとなると、この言葉は「惚れる」という意味になる。男が女に惚れ、女が男に惚れるということだけじゃなしに、男が男に惚れるということだってある、というわけで、えいとばかり、「神は人間に惚れ給ふ」と訳しちゃったんだそうです。(笑い)……どうも少しヘンだというので、活字にする間際に、多分苦しまぎれにでしょうね、日常語としては全然熟さない「愛」という漢語を持って来て、「神は人間を愛し給ふ」というふうに訂正して出版の運びになったというのですけれども、訳稿のままだったら今ごろは牧師さんが、「神様はあんたに惚れていらっしゃるんですぞ」というふうな説教を毎日曜日、教会ですることになって(笑い)……どうもおかしなことになったろう、と思うんです。 説教がさまになる、ならないというようなことは別にしまして、ラヴという言葉が不可解だったというのは、ラヴというこの言葉に託されている観念やイメージ、その概念がつかみきれなかった、ということなのでしょう。つまり、異性間のあるエモーショナルな感情も、家族間の特殊なソリダリティー(連帯性)に基づく感情も、また友人同士のそのような感情も、根源を一つの人間的なものに発する感情として、それらをいわば根源におけるidentity(同一性)において把握できるような社会的、人生的体験を人びとが欠いていた、ということが前提にあって、実感としてラヴの観念がつかみきれない――どうしてもそれが自分のイメージにならない、ということだったろうと思います。 言い換えれば、それは単に言葉がわからないというより、その 言葉、その 文章に託されている発想がわからないからその 言葉が言葉の役をしない、ということなんだろうと思います。言葉は、本来、個々の事物にはりついてその事物の本質みたいなものを指し示している実体(Substanz)といったものなのじゃなくて、自分の感じること、思うこと、考えていることなどを、その考えかたぐるみ、感じかたぐるみに託す もの、託した ものが言葉=文章というものなわけでしょう。端的に言えば、ある概念、ある発想を託したものが“辞書の外にある言葉”――つまり実際の文章なわけでしょう。(「文章の中にある言葉は辞書の中にある時よりも美しさを加えていなければならぬ。」と芥川竜之介が言った“辞書の外(そと)にある言葉”です。) ちょっと注をつけておきますが、〈発想〉というのは、「各人の認識過程における人それぞれの現実把握の発想」というのを簡略に言った言いかただ、とご承知ください。また、〈発想〉という語彙自体は、「行動の系に直結するような、アクチュアルでプロダクティヴなイメージに支えられた観念」つまりそういう意味での「イメージぐるみの観念」ということを言い表わす言葉だ、とご承知ください。 それから、〈概念〉ということですが、事物認識の目的に適うように組織された観念のことです。また、その意味での思考の形式 のことをさしております。もう一つ、〈認識過程〉云々ということですけれども、感情に支えられ(逆にまた感情のありかたそのものに対して作用を及ぼしながら)知覚・記憶・思考・想像などの意識作用の共働の中に、外界を統一的に意識に反映させていく活動のプロセス、ということです。 そこで話を元へ戻しまして、ラヴを、惚れる から愛する に訳し換えた時に、バイブルの翻訳者であるそのクリスチャンは実は初めてキリスト教的な発想が、やっと少しわかりかけた、ということなんじゃないかという気がするわけです。ラヴの観念があるイメージぐるみに少しわかりかけてきた、ということ、ラヴという発想、ラヴの概念がぼんやりとだがつかめてきた、ということですね。多分、そういうことだろうと思いますが、しかしまた、「神は愛なり。アーメン!」などと、いくら口先でそういう言葉を唱えてみたって、キリスト教的な発想におけるラヴの概念が自分のものになっていなくては、その信仰はキリスト教の信仰ではないわけです。大事なのは、単に 言葉ではなくて概念です。 そこで、わたしの言いたいことは次のようなことです。言葉づらにかかずらわって、この言葉は何を意味するや、というようなことのセンサクに明け暮れるより、その言葉を使うことの有効さを生かし、またその言葉を使うことから生じるマイナスに制止をかける、という言葉操作のしかたをくふうすることが必要なのではないか、ということなのです。言い換えれば、概念をたえず有効な概念に組み替えてその言葉を使う、ということです。 またバイブルを持ち出して恐縮ですが、明治・大正このかた昭和にかけて行なわれた日本語訳の聖書に、「女を見て姦淫の心を起こす者は神の前に裁かれねばならぬ」という意味の言葉があったわけです。ドライな言いかたをすれば、男性が女性に対して、また女性が男性に対してセックスを感じることは罪悪だ、という意味です。これには敬虔(けいけん)なクリスチャンは、すっかり悩んじまった。文義通りに解釈すると、これは一億総ざんげ みたいなことになってしまうわけですね。そこで、どういうことになったかというと、わたしの経験的な事例で言うと、ある教会の牧師さんは「姦淫」という言葉の語義を一生懸命説明した上で、キリスト様のおっしゃるのは、けっしてセックス一般のことじゃないから安心しろ、というようなことでした。 が、今日ではもう明らかなように、それは「姦淫の心をもって女を見るものは……」の誤訳だったわけです。こうした翻訳(誤訳)が日本人のキリスト教の信仰の内容にパリサイ的な偽善の要素をもたらし、牧師さんを汗だくでテンテコ舞いさせる結果になったわけですが、言葉づらにとらわれて自分の思考そのものにひずみ をもたらすことのナンセンスをわたしが言うのは、そういうことがあるからです。 さし当たって、きょうの話題であるテェマとか主題という言葉(用語)についても同様のことが言えるかと思います。作者の表現意図が作品の主題だ、というような主題観なども、主題ということの概念内包をそういうふうに規定して使うことにしようという協定でも成り立てば、それはそれでいいと思うのです。問題だな、とわたしが感じるのは、そういう主題というのが、つまり作者の言おうとしていることがその 作品の一番の眼目であって、だからしてまた、追体験によるその主題把握が作品理解・作品鑑賞の目的になる、というところへこの主題観がつながっている点が、わたしは問題だと思うんです。 作品鑑賞の目的は、――目的なんて言うと何か味気なくなってしまいますけど、かりに目的という言葉を使って言えばの話です、鑑賞の目的は、鑑賞の対象になっている作品に頭を下げることじゃないでしょう。そこで話題になっている事柄をめぐって、相手の発想とこちらの発想をぶっつけ合って討論するというか話し合うこと、それが目的と言えば目的じゃないんですか。「これはバイブルに書いてあることだから絶対だ」式の、神棚に文学作品を祭ってパン、パーンと柏手打ってそれに最敬礼する、という対文学的な姿勢は、どうも非文学的なんじゃないかと思うわけなんです。そういうところへ、この主題観が、なぜだか結びついてしまっている……。 それからですね、その 作品において実際に作者が言いえている ことや、作者の主観的な意図を越えて実際にその作品の表現において実現していることなどがそこでは問題ではなくて、単に言おうとしている こと――表現意図が関心事なのですね、そこでは。……これでは、エンゲルスのバルザック論における問い――王党派的、保守的な世界観の持ち主であるバルザックが、『人間喜劇』の創造において、いかにして自己のその世界観を越ええたか、云々――に答える代わりに、問題をエンゲルス以前に引き戻すものでしかないわけでしょう。 それから、この主題観では、なぜかやはり素材主義的な文学観・文章観につながってしまうのですね。文章に即して、そこに書かれている事柄を要約すると主題がわかってくると、こう言うんですが、文章に即するというのが、何のことはない、その文章の語り口や発想・文体などを無視した文章把握に立った、素材の抽出にすぎないのですよ。それは結局、個々の言葉が個々の事物・素材にはりついているものと考える、ナイーヴな汎言語主義の言語観・文学観を言い表わす以外のものではないでしょう。どうも、うまくないな、と思います。 ですから、そんなふうな意味で主題という言葉を使うくらいなら、文学関係用語としてはこの言葉を使わないようにしたほうがいい、とさえわたしは考えます。が、現実の事実としてはそうも行かないわけなのでして、使うまいと思ったって、習い性というヤツでして、「きみのテェマ理解はおかしいよ、この作品の主題はだね……」というぐあいに、この言葉がわたしたちの口からポンポン飛び出してまいります。現実の事実がそういうことである以上、主題という概念を、少なくとも文学について考える上に妨害にならないような概念に組み替える努力は最低必要だろうと思うわけです。 たとえば、これは、ある大江作品に対する大岡昇平の批評の一節ですが、「安保体験は現代青年の一部にとって切実でありながら、文学的形象に結晶しにくい不毛な主題なのであるが、(この作者は)それを歴史的展望の下におくことによって成功」させた、というような主題という言葉の使いかたに見られる主題概念は、作品形象と不即不離の距離を保った、ドライに吹っ切ったつかみかたによるもので好感が持てます。 また、やはり、同じ作品に対する大岡の批評の一節ですけれども、「混乱した素材と、その中から作家がつかみ出した作品という統一体との距離」に作品の主題を見る、という主題観・主題概念にわたし自身は親近感を覚えます。先刻お配りしたレジュメをご覧ください。そこに書きつけたように、わたしは主題概念を、「素材と共に与えられる、作品の内容的統一の契機――統一の契機としての思想内容」というように概念内包を組み替えて使うことで、主題という言葉が有効性を発揮するようになる、と考えているわけなのです。 そこで、主題というのは、作品の内容に関して与えられる概念だということになるわけですが、その内容 というのが実は形式 と一体的なものなのですね。芥川竜之介が言っておりますでしょう、「『太陽がほしい』という荘厳な言葉の内容 は、『太陽がほしい』という形式 でしか現わせないものなんだ」という意味のことを……。まさに、それなんでして、ある発想 による言葉の選択と配列によってそこに実現するのが形式 ですし、その、選択された言葉の配列によって保障され顕在化されるのが、その作品の内容 なのですね。少なくとも、初めに内容があって、形式はあとからやって来る、というようなものでないことだけは確かです。主題が作品の内容にかかわる概念だというのは、そこで、つまり、形式と相即的、一体的な関係にある内容というものにそれがかかわっている、ということなんですね。 Ⅲ 現代史としての文学史 1 課題と方法意識 ――『歎異抄』と『日本の橋』と 標題として掲げた〈現代史としての文学史〉という考えかたの下敷きにある(あった)わたしの当初の文学史の発想は、〈文体の変革・創造の歴史としての文学史〉というふうなものである。この面の考えかたを最初に発表したのは、文学教育研究者集団・第17回全国集会(一九六八年八月/会場=横浜市神奈川県教育会館)の講演においてであったが、今、そのおりの記録に従って一部要旨を摘記しておくことにする。所説の前提(必然的前提)を明確にしておきたいからである。文体の歴史、必ずしも文学の歴史ではないが、文学の歴史は文体の歴史である――というのが、文学史にアプローチし、リサーチする場合のわたしの基本的な発想・姿勢である。まず、このことが一つ。ひと口に“文学史”と言っても、どういうものを文学史と考えているのかという点になると、そのつかみかたは人さまざまなようだ。ある人びとにとっては、それはいまだに、ただの書誌的な年代史のことだし、またある人びとにとっては、それは、ただの思想史のことである。一般の思想史とは少し毛色が変わっているというだけの、それは思想史にすぎない。あるいは、また、それは人間の美意識の変遷史にほかならない。 わたしも実は、やはり、それを人間の認識の歴史、思想の歴史として考えている。それはそうなんだが、しかし文学史は、そのそれぞれの文体(=文体的発想)においてのみ人間的感動が保障されえた人間の現実認識の歴史、人間の精神生活の歴史のことである、というつかみかたをしているわけなのだ。 文学史に展開する人間模様は、人間と人間の生きかたに対する大胆不逞な虚構が描く軌跡にほかならない。むしろ、人間生活の現実性と可能性へ向けてのイマジネイティヴな発想が描く曲線であろう。そのイマジネイティヴな発想を、それの軌跡としての曲線、あるいはアラベスクとして具体的に保障するものが文体である、ということを、わたしは言っているわけなのである。 文学史とはそういうものだ――あるいは、そういうものとして以外考えようがない――という把握に立って考えてみた場合、その作品を文学史に位置づけて考えるということは、その 作品形象の文章表現を文体という一点において歴史社会的につかみとろうとすること以外ではない、ということになるだろう。 歴史社会的につかむ、云々。――歴史社会的な場面規定においてつかむ、という意味である。作品のその 文章を、それがまさに人間の行為・行動の代理として用いられたその 行動場面に還元して、その文章そのものについて思索する、という意味である。言い換えれば、①作品の文章が媒介する、その 社会をある生きかたで生きたその 人間主体の現実把握の発想のしかたをつかみ、また、②そうした発想法をつかみ取ることで、そうした発想において把握された現実の姿、現実の問題を、わたしたちが歴史のパースペクティヴ(遠近法)において主体的につかみ直す、という、そういうことなのである。 文学史とは、このようにして、準体験的な、つまりは主体的なつかみ直しの作業にほかならない。相手の体験に同化して、相手のつかみかたをもう一度なぞる形でその対象をつかむ、という追体験の作業では断じてないのである。だからして、準体験的なそのようなつかみ直しを可能なものにするために、次のようなリサーチが必要になってくる。 ①その行動場面(生活場面)において実践する人間主体、実践する社会的人間集団がその 文章に託して訴え、その 文章を通して思索したものは何であったのか。②その文章、その文体を通してでなければ実現できなかった彼らの対現実的な発想のしかたは、どのようなものであるのか。③そのような歴史の個性としての発想・文体をそこにもたらした、まさに歴史社会的な必然性は何なのか etc. したがって、また、文学史的な、作品のリサーチとは、その作品の文体・発想を、それに先行しそれと時期を同じうするもろもろの作品の文体・発想と対比し、またそれに続くもろもろの作品の文体.発想と対比しつつ、必然的、必至的なその 作品の文体的個性を見きわめる、ということでもあるわけだ。(この場合、わたしの念頭にあるのは、徹底して自己の想念の正負・真偽をそこに問い続けた、自照の文学『方丈記』のあの論証的な文体である。『方丈記』に先行する王朝末期の散文形態の諸作品の文体、鴨長明自身の和歌文学の文体、さらに『方丈記』以後の唯円(ゆいえん)・親鸞たちの『歎異抄』の文体など――それらの対比が、今、わたしの心を往来しているのである。) 上記のような発言に続いて、〈現代史としての文学史〉ということを言い出した最初は、一九七一年一月・三省堂刊の小著『現代文学にみる日本人の自画像』のあとがき においてであった。摘記すれば次のようなものである。……この(この著書の)仕事が文学史に属するものなのか、それとも文芸時評の仕事に属するものであるのか、自分でもよくわからない。ともかく、わたしが長いこと漠然と考えていたのは文学史と文芸時評との統一ということであった。/それは、いわば、〈現代史としての文学史〉というふうなものである。現代の小説が一面、現在を過去につなげて未来を展望するという〈現代史としての小説〉の視角を鋭角的にうち出しているが、この作業は、いわばそのことと――その必要と――照応するものである。過去の文学に対する知識そのものが関心事なのではなくて、現代の実人生をわたしたちがポジティヴに生きつらぬいて行く上の、日常的で実践的な生活的必要からの既往現在の文学作品との対決ということである。 対決? ……むしろ、対話である。作品を媒介として、過去の読者、現在の読者と対話を行なう、ということである。究極において、わたしたち現代の読者相互の現代のテェマに関しての対話の場を用意することである。そういう作業を、いつのころからか、わたしはわたし自身の課題として考えるようになっていた、ということなのである。 で、その場合、小説に例を求めれば、個々の作品の作中人物のいだく想念や想念の推移、その行為の軌跡を、現代の実人生とのかかわりをもつ限りにおいてお互いの話し合いの材料として選ぶ、ということになるのである。また、もろもろの作品相互の関連を、それらの作中人物に関して、その人間主体の、同世代あるいは次の世代の他の人間主体との精神の関連という、人間精神の系譜の問題として考える、ということになるのである。例示すれば、「どうしたものだろう?」という懐疑の言葉を残したまま姿を消し去った内海文三(二葉亭四迷『浮雲』の主人公)が、再び読者の前に姿を見せたときには間貫一(尾崎紅葉『金色夜叉』の主人公)と名前を変え、また瀬川丑松(島崎藤村『破戒』の主人公)と名前を改めていた、というふうな押えになるわけである。 それは、文学を文学たらしめる虚構の営みが、体験的実人生の否定的媒介による、人間の可能な、多岐的な生きかたを求めての不断の人生探求以外のものでないとすれば、貫一や丑松の人生も、異なる条件と状況のもとにおける文三の――文三にとっての――可能な別個の生きかたを示すものである、と考えるのに十分な文学的、文学史的な理由を見つけることができるわけである、云々。 さて、「“現代史としての文学史”の視座から」と傍題し、「文学史の方法意識について」という標題で問題を正面から取り上げたのは、「文学と教育」(文学教育研究者集団機関誌)一九七二年三月号所掲の同誌編集部との対談においてであった。以下に、その概要を――。編集部 昨年末の文学教育研究者集団の合宿研究集会では熊谷さんに、〈文学史の方法意識について〉という講義をしてもらったわけですが、わたしたちとしては聞き漏らしたところもあるし、疑問も幾つかあります。それから、「論旨の資料的な裏づけは時間の都合で後日に……」ということで保留された箇所なんかもありますね。ということで、合宿参加者多数の希望もあり、参加できなかった人たちや、地方在住の会員や誌友の希望もあって、その辺のことをいろいろお尋ねしたいと思います。当日の熊谷さんの論点の一つは、「S・K・ランガーの提出している、ダイナミック・イメージという概念を、それをどう組み替えて、文学史の方法意識にどう組み込むか」ということだったわけですが、少し乱暴な言いかたをしますが、ひと口に言ってそれはどういうことになりますか。 熊谷 遠い過去の時代の文学に対しても適用されるし現代にもわたる、そういう文学史的に普遍性を持った芸術概念・文学概念として、このダイナミック・イメージという概念を考えてみてはどうだろう、ということを、ぼくとしてはあの時、皆さんにおはかりしたつもりなんです。即答を求めるということではなしに……。というのは、わたしたちが今日の芸術意識に立って、これが芸術だと考えているその芸術概念は、過去の時代の文学・芸術には必ずしも当てはまらないわけです。J・デューウィが『経験としての芸術』の中で指摘してますでしょう。パルテノンは、今日わたしたちが考えているような意味での芸術作品だったのではない、ということを。……アテネの市民たちはこの神殿を、自分たちの宗教的体験の表現として、いわば自分たちの都市の記念物として造ったにすぎない、という意味のことをデューウィは語っていますね。 パルテノンの造営に見られる、アテネ市民のこういう制作の意識は、わたしたちが考えているような今日の芸術概念からは、はみ出すものだし、わたしたちが考えているような意味での芸術意識――そういう芸術意識の産物としての芸術作品というのとは異なる性質のものなわけでしょう。にもかかわらず、デューウィの言うように、「パルテノンが芸術上の偉大な作品であるということには、だれだって異論はないだろう」ということなんです。 芸術史なり文学史というのは、そういうことの連続なのでして、中世の源氏供養なんてのも、あの時代としてはけっして例外的な文学観ではないわけです。ちょっと読んでみますが、「紫式部が虚言の源氏物語を造りたる罪によりて、地獄に堕ちて苦患忍びがたき故に早く源氏物語を破り捨てて一日経を書きてとぶらふべしと人々夢に見たりけるとて歌読み共寄り合ひて百経書き供養しける」云々、というこの『宝物集』に見えている物語観など、単に文学に対する考えかたが今日と違うとか、文学価値観が違うというような違いじゃなくて、意識が、また概念が――つまり文学の概念が今日のそれとは全然別個のわく 組みのものだ、ということでしょう。 そこで、〈芸術とは何か〉〈文学とは何か〉ということの〈何〉が――つまりは文学概念・芸術概念が、歴史の流れを貫ぬいて、ある共通性と普遍性を持った概念として用意されないことには、文学史を組もうにも組みようがないわけです。ランガーも言っていますね、「わたしたちが明晰な概念の用意を欠いたままで学問研究の仕事にとりかかると、わたしたちの持つもろもろの曖昧な概念が互いに折り合いのつかない形でぶつかり合う結果になる」という意味のことを――。また、「こういう状態では、論理的な分析を行なおうにも行ないようがない」とも言っておりますね。そこで、歴史的、普遍的な芸術概念・文学概念を組み上げる作業――これが文学史の方法意識を確実なものにする作業の第一着手だ、ということになるわけです。方法意識というのは、方法に対する方法論的な自覚のことなのですから。 で、芸術史なり文学史を前提として、普遍性のある概念として芸術概念を組む、という目的にとってハッキリしていることは、その作品がどういう意識で作られたのか書かれたのか、という、制作意識のほうからだけアプローチしたのでは満足な答えは得られるはずがない、ということですね。そこに造られた建物なり庭園なり、またそこに書かれた文章なりが、受け手のイマジネーションをかき立て、感情ぐるみ、感情まるごとのあるショッキングなイメージ、つまりダイナミック・イメージを喚起するような形象的媒体になりえていたか、いるか、という、そういう切り口で考えないと、芸術史も文学史も初めから成り立たなくなる、ということを合宿研究会の際、ぼくは言ったつもりなんです。 編集部 その辺のことを文学作品の場合に即してコメントしてください。そうだな、具体的な事例を挙げて話していただけませんか。 熊谷 そうですね。たとえば、唯円の書いた『歎異抄』など、唯円その人の執筆のモティーフなり意図なり、その制作の意識から見て行ったら、あれは芸術でも文学でもない。少なくとも、いわゆる意味の芸術意識の産物ではない。にもかかわらず、『歎異抄』の文体は、まったく真(ま)新しい、独創的な、中世散文の中でも最高の達成を示した描写文体、文学的描写文体なのですね。ランガーの言葉をかりて言えば、「ただのイメージ」ではない、まさにショッキングな「ダイナミック・イメージ」を受け手に喚起するような文章のありかたになっているわけです。 唯円の気持からすると、多分、次のようなことなんでしょうね。亡師親鸞の説(せち)教の言葉は、同門の人びとの間に行き渡っている。けれども、その言葉に託した師の発想そのものはだれにも理解されていない。ばかりか、それが別個の低次元の発想でつかまれて師の説が誤り伝えられている。……一つの誤伝・誤解が、また別の新しい誤解を次々につくり出している。……という、そうしたことへの憤ろしさと、もどかしさ、いらだちが、(その名も異説を歎く断章という意味の)『歎異抄』を唯円に書かせることになったのでしょうね。いかにかして師の説の真実を伝えようとする、その切々たる想いが、予想される限りの、ひとりひとりの読者の心からの納得をかちえようとして、その体験と感情のありようを潜りつつ、むしろ彼らの言葉によって言表を行なう、という、この作者の姿勢を決定しているように思われるんです。それだけじゃないので、この、予想される読者というのは所詮“可能性において予想される読者”以上のものではないわけですよ。 つまり、実際の読者は、想像に絶してまったくの別人なのかもしれないのですよ。そういう意味での不安というか、いらだち、……それに、ひとり異説を歎くという孤独感ですね、そういうものが一度に彼の心をとらえ、彼の言表行為なり思索の過程にまつわりついていたのでしょう。一見、たいへん明快な『歎異抄』の論理的、論証的な文章には、何かどこかにあるかげり が感じられるんですけども、作者のこういう不安やいらだちが影を投げかけているせいだろう、と思います。 それは、視点を変えて言うと、この作者のすごくきびしい精神の緊張が文体に反映している、ということなんでしょうね、その現われなのでしょうね。おそらく、この文体に反映された精神の緊張が文体刺激として、ダイナミック・イメージの喚起を受け手に保障する条件をつくりあげているのだろう、と思われます。このダイナミックス――精神と文体のダイナミックスは、発想のみずみずしさと文章のありかたの真新しさとの、隙間のない、みごとなダイナミックスですね。 『歎異抄』の場合、つまり、文学の創造にとって必要な条件が、こんなふうに結果として そこに働いているわけですが、送り手の意識としては、どうなんでしょう、それは今日考えられるような意味での芸術意識による作品の制作ではなかったわけでしょう。しかし、文学史を構想する立場からは、むしろ結果として そういう条件が制作の実際にはたらき、結果として 何らかダイナミック・イメージを受け手の主体に触発するような形象的媒体になりえている、という、そういう点に目が向いて行くわけですね。ぼくが口ぐせみたいにして言う、「従来の文学史は、作家(作家の意識)中心でありすぎた。文学史は、読者――本来の読者中心に構想し直される必要がある。」という、ぼくの持論というか考えかたの拠って来たるところも、だいたいその辺のところに発しているわけです。ランガーも言ってますね、「芸術作品によって喚起されるイメージは、感情をチャージした何かだが、その感情は作家その人の感情であるとは限らない。その感情は、作家・芸術家にではなくて、芸術そのものに属していると考えられるべきだ。」という意味のことを言っていますね。 編集部 作家中心の芸術論から脱け出ようとしている点が、ランガーの芸術論の一つの特徴になる、と取っていいわけですか? 熊谷 ……だと思いますよ。その点、学説史的にはその後から出てくる格好の生哲学や実存哲学の芸術家中心の芸術論に比べて、ある新しさを持っているわけですね。彼女自身は意識面では、新カント派の学統につながっている研究者なことは、この前、AさんやBさんと話し合ったおりに話題にした通りなのですから(I・3「哲学と科学の問」、I・4「ダイナミック・イメージ」参照)。しかし、彼女の場合、作家中心、芸術家中心の考えかたから脱却しているということが、芸術史の方法的構想というところへは結びついて行かないのですね、どうしても……。そういう彼女の芸術認識論的な限界というのは、“ダイナミック・イメージ”という彼女の概念(=思考の形式)が“典型”概念にどうしてもつながって行かないことと、大いに関係があるんでしょうね(II・3「実践にとってイメージとは何か――典型の認識(二)」参照)。“典型”というのは、時間という概念そして歴史という概念が下敷きにないと出て来ない、わく 組みの概念でしょうからね。 編集部 「文学史は本来の読者を中心に構想される必要がある」と言われたが、『歎異抄』なら『歎異抄』という古典を前にした、自分という読者の位置づけはどうなるわけですか? 熊谷 自分の主体というか自我を抜きにしては何もないわけです。芥川竜之介が言ってますでしょう、「どんな傑作でも、読者の年齢や境遇、教養のありかたなどによって、いろいろ制限を受けるわけだから、前に読んだ時理解できなかったような作品も読み返してみる努力が必要になる。そのうちに、ハッと目が覚めたみたいにわかる時があるものだ」という意味のことを言ってましたでしょう。『文芸鑑賞』という文章の中でしたかしら? ……つまり、それなんですよ。古典の例で言えば、古典がわかるためには、(古典は初めから古典だったんじゃなくて、その時代にあっては現在の文学作品だったわけなので、その点を押えた上で)その本来の読者の鑑賞体験を、自分という読者の体験に媒介することで、芥川の言う、ハッと目が覚めたみたいにわかってくることもあるだろう、ということなんです。自分という読者の視座がハッキリしてくる、という形で主体の位置づけが行なわれる、ということなのではないかと思います。 編集部 方法意識とは方法に対する方法論的自覚のことだ、というふうに、さっき熊谷さんは言われたけど、そういう意味では合宿当日のその次の課題は、方法と方法意識との接点みたいなところで問題が組み立てられていた、という印象です。合宿集会で配布された熊谷さんの講義レジュメを見ますと、今話されたようなことに続けて、こうなっています。(1)「過去を媒体にして現在を見る」「過去を媒体にした現代のつかみ直し」、(2)「そこでの過去の選択について」、そして(3)「“現代史としての文学史”の視点に浮かび上ってきた一九三〇年代」、(4)「その焦点としての一九三六年前後――二・二六事件/転向の問題/文学と科学と」、(5)「超国家主義と国家主義と――むしろ、今日における自我の問題・精神のメカニズムの問題として」というふうな項目が並べられております。 当日の講義も、だいたいこの項目の順序を追って進められたわけですが、(5)の項目のところでは、(やはりレジュメの記載を追って申しますと)、①「二・二六事件の指導者の場合」、②「日本浪漫派――保田与重郎の場合」、③「三島由紀夫の場合」、④「実存主義とニュー・レフトの場合」という順序で話が進められました。合宿に参加されなかったかたも、この項目の順序をたどることで、熊谷さんが話題にされたことの方向だけはおよそ推測できるんじゃないか、と思います。ところで、右の話題について尋ねたいことが、さし当たって二つあるのですが、その一つは、第二項目の「そこでの過去の選択について」という箇所で森鴎外の“あそび”の精神に触れて、ガラクタ知識がどうとかいう話をされましたが、簡単に繰り返すとどういうことですか。 熊谷 材料がある程度、あらかじめそこに用意されないと仕事にならないというか、仕事の進めようがない、ということを言ったつもりなんです。手持ちの材料だけでは間に合わないと気づくというのは、それはともかく自分に手持ちの材料がある、ということを前提にしての話ですね。過去を媒体にして現代をつかみ直すという場合、過去ならどこでも何でもいい、というわけじゃないので、特定のあるエポックがそこに選ばれるわけでしょう。わたしたちの場合、ずっと以前から、一貫して、三〇年代を媒体にして七〇年代をつかもう、つかみ直そうとしているわけだけど、三〇年代に対象を設定するというのには、それ相応の理由があるわけでしょう。今のわたしたちは、三〇年代に問題を設定したことについて、かなりもっともらしい理由を用意しているけども、どうしてこの時期に目をつけたかという、そもそものことを言うと、結局、歴史と文学、社会史や社会思想史・文学史についてのわたしたちの持つ、しがないガラクタ知識から割り出したカンだったでしょう。(笑い)……何ともお恥しい限りだけれども、そうでしたよね。そのカンを頼りに、しかしカンだけじゃいけない、というところから、わたしたちの共同学習・共同研究が始まったということでしたね。 ガラクタ知識は所詮ガラクタ知識だけれども、しかしそのガラクタ知識がないことには仕事にならない。どこからどう手をつけていいかも見当つかない、ということなんですよ。で、そういうガラクタ知識というものは、子どもたちが石ころだの折れ釘だの、つまらないものを夢中になって集めて、さも大事そうにしまい込む、あの、ガラクタ集めのマニア的なものがないと……つまり、いわゆる意味の有用・無用の観念を離れて、おもしろいからつい夢中になってそれに打ち込むというものがないと、ガラクタ知識の手持ちはできない。鴎外は、それを“あそび”という言葉で言っているわけですが、“あそび”というのは、しかし「本能」じゃなくて「意識」的な精神の行為だと鴎外は主張するわけですよ*。 新聞で読んだんだけれど、ハーヴァードの数学担当の教授をしている日本人数学者(このかたは数学のノーベル賞といわれるフィールズ賞受賞者だそうですが)、この数学者が次のようなことを言ってるんです。数学の研究作業も、全部理づめでやると、非常につまらない結論しか出ない。今までだれも解けなかったような問題、まったく新しい問題について、何となくできそうだなあという、バク然とした、ただの感じだけにすがって、五年も六年も考え続ける。そういう中で、ふっと京都の庭のことを想い浮かべる。(ちなみに、この数学者は、旧制三高・京大の出身です。)すると、長年考え続けていた幾何学の図形について、あれを樹木に、これを庭石に、間に小径(こみち)をつけて……とイマジネイトして行ったら、全体がうまくまとまった、というんです。 概念による概念の形成という学問の作業も、そこにイマジネーションがはたらかなければ――つまり、イメージづくりが共働しなければ概念づくりもうまく行かない、という事例としておもしろい事例になるわけですが、そこに、そういうイマジネーションがはたらくためにはガラクタ知識が必要だ、ということを示している点でも、この数学者の経験はおもしろいですね。京都の庭に関するガラクタ知識(?)が、ここでものを言ってるわけですね。 * 鴎外の『あそび』については、次章参照。編集部 二番目の質問に移ります。(5)「超国家主義と国家主義と」という項目の中の「日本浪漫派=保田与重郎の場合」という小項目についてですが、そこでの保田に対する評価は、熊谷さんが『現代文学にみる日本人の自画像』という著書で述べられたのとは、だいぶニュアンスが違うのですね。で、『自画像』の場合とつかみかたが変わったのか、変わらないのか、時間もないのでその辺のことを、うんとしぼって結論的に話していただきたい、と思います。 熊谷 全然変わっていないのですよ。『自画像』では、ぼくは、こう書きましたね、「三〇年代における知識人の混迷は、素朴による自己解明を必要としていた」云々。「そこに真に求められる素朴さ・単純さというのは、現実からの飛躍ということとは別個の次元のものである。まず、問題の原点にかえって、単純・素朴に自己の問題の立てかた・組みかたについて、そのイエス・ノーを問い直すことである」云々。ところが、「保田たちの考えるナイーヴなものというのは、問題の複雑さの整理としての単純化による素朴ということではなかった。少し無理をして“整理”という言葉を使うとすれば、その整理のしかたは、文化ファッショ的現状・現実の肯定の上に立つ言挙(ことあ)げせぬ素朴・感傷の仮構の世界への飛躍・逃避ということ以外ではなかった」云々、というふうにぼくは書いたわけです。それこそ素朴・単純な概括のしかたになってしまって、こぼれるところが多くて気恥しいのですが、しかし方向としてぼくの判断は今も変わっておりません。 というのは、『自画像』のこの叙述は、一九三六年の問題作『コシャマイン記』(鶴田知也)の言表の場面規定を押さえるためのものだったのでして、この三六年あたりから加速度を増して来はじめた保田の日本主義への傾斜……やがて四〇年前後の、救いがたいというか、どうにもつき合いきれない神がかりの傾向について書いたものなのです。ところで、冬の合宿研究会でぼくが話題にしたのは、そういうファナティックな傾向にすっかりメリ込んでしまう以前の彼のことについて、ぼくは、それを転向の一種――一種の転向の問題として、保田の文化主義のありかたを話題にしたわけなのです。その文化主義が農本主義やウルトラ・ナショナリズムと癒着していく(癒着と言っていいかどうか疑問は残りますが)、ともかくそういうことになって行く内的必然性について、あの場(後注~合宿研究会)では考えてみた、ということなんです。 保田は当時、一種の教祖的存在だったわけだけど、この教祖にいかれた 世代というのが、保田と同世代の人びとであるよりは、その後の世代のより若い人たちだった、ということが、どうやらあるらしいのですよ。つまり、転向の問題で身を裂くような思いをした世代ではなくて、転向体験の無い世代 が彼の信奉者の中堅層だったんじゃないか、という気がするのです。こいつは、今後の課題として調べてみなくちゃならないことですが……。三島由紀夫なんかも、そういう世代に属しているわけだけれども、その三島由紀夫にいかれてる 世代というのが、今度は戦争体験を持たない、いわゆる戦無派 の若い世代でしょう。ヘンにこじつけちゃいけないけども、こじつけでなしに、何かその辺のところに歴史的な波長の重なりみたいなものを感じるわけです。保田美学と三島美学、保田の文化主義と三島の文化主義、その両者のウルトラ・ナショナリズムとの結びつき、彼らの極度のファナティックな性向と傾向……。 そこで、これは実はある種の実存主義的な心性や、ある種のニュー・レフトの人びとのメンタリティーとも精神構造の面でつながるものがあるし、一種の転向――これは人によって異論もあるだろうと思うんですけれども、転向者保田与重郎という切り口で言うと、『されどわれらが日々――』(柴田翔)じゃないけど六全協の場合、その他その他をひっくるめて戦後・現在のわたしたち自身の「転向」の問題と、精神のメカニズムの問題としてつながるわけでしょう。 編集部 合宿で、保田の『日本の橋』のことが出ましたね。『日本の橋』終章の、堀尾金助という若武者の母が書いた、熱田精進川裁断橋の青銅擬宝珠(ぎぼし)の銘文に対する保田の〈感傷〉と〈美文〉は注目すべきだ、と熊谷さんはおっしゃっていたが、正月の休みに読んでみましたよ。 熊谷 ぼくのほうは逆に、うろ覚えですが、金助が戦死だか陣没するのが天正年間でしたかしら? ……三十三年忌か何かのわが子の供養に老母が銘文を刻むんでしたね、確か。 編集部 天正十八年、小田原の陣で戦没してるんです。ここヘテキストを持って来てますが、銘文は、こういうのです。「てんしゃう十八ねん二月十八日に、をたはらの御じんへほりをきん助と申、十八になりたる子をたゝせてより、又ふためともみざるかなしさのあまりに、いまこのはしをかける成、はゝの身にはらくるいともなり、そくしんじゃうぶつし給へ、いつかんせいしゆんと、後のよの又のちまで、此かきつけを見る人は、念仏申給へや、三十三年のくやう也。」 熊谷 その後に保田が書いているでしょう、ええ、これです。「かなしみの余りこの橋を架けた女性(にょしょう)は、心情によって橋の象徴と日本の架橋者の悲しみの地盤を誰よりもふかく微妙に知ってゐた。まことにそのことを素気(すげ)ない文章として描いたのである。」……その後のところだけれども、「わが誇りをゆきて同胞に伝へよといふのではない、光栄を語りつげよと説くのでもない。この勇しい若武者の母はあはれにも美しく、念仏申し給へやとかいたのである。名もない町の小川に架けられた橋は、おそらく代々の風流の士に限りなく有難い涙をもよほさせたであらう」云々とありますでしょう。これ、観念派右翼でも、むろん行動派右翼でもないでしょう。右翼だったら、「わが誇りをゆきて同胞に伝へよ」ですし、「光栄を語りつげよ」というところにテェマを見つけるわけでしょう。この時期、この時点の保田は、(すぐその後のセンテンスに書きつけてるように)「歳月が過ぎて三百年を数へやうと、ただその永劫の美しい感傷、一切人文精神の地盤たる如きかかる感傷」云々というふうに「人文精神」――文化主義の礼賛の域からまだ足を踏み出しちゃいないのですよ。 編集部 ……というのが、しかし熊谷さんの結論じゃないでしょう。(笑い)…… 熊谷 ただね、ぼくは“歴史”ということをしみじみ思わされるわけ。暗い谷間のこの時点の進歩陣営は、これでもか、これでもかと追い詰められてる、どん詰まりでしょう。「念仏申し給へや」なんてとこへは目が向かないわけ(笑い)……。当然でしょう。片や、右寄りのご連中の目も、どこか別のほうへ向いていて、「十八になりたる子をたゝせてより、又ふためともみざるかなしさ」などには目もくれないわけでしょう。そういう歴史時代の中で、保田の仕事には、すぐれた叢の(くさむら)日本の発見があるわけなのですよ。あとでウルトラ・ナショナリズムに滑ったからといって、それで帳消しにしてしまっていいことじゃないでしょう。……が、あなたにご心配かけては申しわけないですから(笑い)……結論の用意はありませんけれど、保田批判をひとこと申します。 堀尾金助の母の叫びについて、そこのところにこう書かれてますでしょう、「その女性(にょしょう)の声こそこの世にありがたい純粋の声」であり、「巧まなくして至上叡智(えいち)をあらはしたものであらう」というふうに――。尊いのは「純粋」ということだ、というこの考えかた……。そういう保田のマゴコロ礼賛は、それがマゴコロの発露でさえあれば、それとして美しい、というみたいなところがあるのですよ。一種の実存主義的ムードですね。それ自体は日本主義でも軍国主義でもないけれども、バネが一つ狂うと、それは〈軍国の母〉礼賛へと滑りかねない要素を、この時点ですでに彼の論理は内包していたわけでしょうね。 編集部 何か補足することがありましたら……。 熊谷 先ごろ、大江健三郎が朝日に書いていた戦争責任の問題。「お国のため」という体制側の掛け声にすっかり調子を合わせて、戦前・戦中、「悲惨なオダ」をあげたのは作家・評論家どもだったが、今日また、「国益」云々という先走りのオダをあげているのが作家や評論家たちだ。棚上げした「戦争責任」という言葉を自分によみがえらせて、過去と現在を自己の責任において文学者はつなぐべきだ、という意味のことを大江は言っています。この発言に、むろん賛成です。ただ、責任の追及とか批判ということが、ただの倫理的な批判に終始してしまったのでは、批判とか批評ということの意味が半分失われる、ということを、ぼくとしては実感するわけです。保田に対する批判もそうなので、わたしたちの内心の転向の問題の批判に結びついた批判でなくては――と考えるわけです。 2 “あそび”の精神 ――鴎外の場合 これは、前章「課題と方法意識」で触れた、鴎外の“あそび”の精神に関する補注的な一章である。森鴎外に『あそび』という短編がある。一九一〇年(明治四三)八月、雑誌「三田文学」に掲載された。世評を呼んだ作品だが、自分の実感ベッタリの心境小説というか、一種の私(わたくし)小説にすぎない。「鴎外は批評家としてはすぐれた存在だが、作家としては買えない」という意味のことを有島武郎は言っているけれども、そういうことを口にした時、武郎の念頭にあったのはこの辺の(あるいはこの種の)鴎外作品だったのではないか、という気がしてくるのである。ともあれ、これは、ただの心境小説にすぎない。 この作品の主人公の木村は、陸軍官僚森林太郎の森を木村に、また作家森鴎外の森を木村にかえただけ(?)という、そういう人物である。「木村は官吏である。」そしてまた、「木村は文学者である。」という設定になっている。 そこで、つまり、木村というのはこの私のことだよ、な、わかってくれるね、といった調子の作品なのである。筋らしい筋があるわけではなし、木村のモノローグがそこに書きつけられているだけだが、その独白は鴎外その人の独白にほかならない。 が、そういう性質の作品であるだけに逆に、そのころの鴎外の心情・心境をアン・ジッヒに語っている資料として、この作家の気持の楽屋裏を知る上に資料的有効性を示しているのが、この『あそび』という作品だということになるわけである。 さて、この木村のことを、「文壇では批評家が真剣でないと言って、けなしている」わけだ。批評家だけではない、彼の細君すら、「あなたは私を茶かしてばかしいらっしゃる」と言って非難している。(この細君とは結局、離婚することになった。)どうも木村の「あそび」の精神は周囲の理解を絶しているようである。 しかし、他人に理解されまいと、また他人に不快の念を起こさせようとも、彼にとっては「この“あそび”の心持は与えられたる事実」であって、それは、子供がしんそこ から遊びに打ち込むのと同じことである。彼は、「著作するときも、子供が好きな遊びをするような心持になっている」のである。 実人生を、芸術を、ふざけ半分に考えている、というのは誤解である。ディレッタンティズム? ……冗談じゃない。彼の気持からすると、「真剣も木刀もない。」ということなのだ。いっさいの人生の営為が「あそび」だ、ということ以外ではないのである。 ――「ガンベッタの兵が、あるとき突撃をしかけて鋒が鈍った。ガンベッタがラッパを吹けと言った。そしたら進撃の譜は吹かないで、起床の譜を吹いた。イタリア人は生死の境に立っていても、遊びの心持がある」云々。 「あそび」の精神は、いわばこのラッパ兵のそれである。真剣も木刀もないのである。それが平穏な日常の生活場面であろうと、生死のどたん場であろうと、区別はないのだ。それが自分にとって生きがいであるもののほうを選ぶ、ということなのである。「あそび」――それは、与えられたる事実である。 ガンベッタのラッパ兵にとっても、それは「与えられたる事実」であったに違いない。それが自分にとって楽しいから起床ラッパを吹いた、というまでのことだろう。それは意識してできることではない。と同時に、意識しないではできないことである。そこでは、日常の生活における「あそび」の精神への徹底が問題である。 この兵士が生死の境にあって起床の譜を吹けた ということには、ガンベッタの兵士たち の間に「あそび」の精神が先在していた、ということがあるわけだろう。そうでなくては彼は、起床の譜を吹奏することは不可能だったろう。また、それを吹いてみたところで、どうということはなかったろう。「あそび」の精神に生きる者同士の信頼感というか連帯感が、むしろそこでの問題だろう。 きみは何を考え、どう思ってきみの作品を書いているのか、という職場の同僚の問いに答えて、木村はこう言っている、「作りたいとき作る。まあ、食いたいとき食うようなものだろう」と。それでは、「あそび」とは本能なのか?「本能じゃない。」と木村は答える。なぜなら、自分はそれを「意識してやっている」から、と。 3 芥川文学の成立に関する若干の証言 〈現代史としての文学史〉の方法を、具体的に〈総合よみの発想に立つ文学史〉として定位したのは、文学教育研究者集団・第21回全国集会(一九七二年八月/会場=東京都八王子市、大学セミナー.ハウス講堂)における標記の講演においてであった。この稿は、集会参加者へ向けて事前に配布した第一レジュメの一部摘記である。もうとうに故人になっているのだから、当人は別に痛くも痒くもないわけなのだが、それにしても、作家・文学者に対する死後の評価には、その作家に対して何かやはり気の毒な気がしてならないようなものも少なくない。その反対に、ああよかった、よかった、あなたという人はほんとうに幸せな人だ、と言いたくなるような物故作家もいる。 死後の評判の良し悪しを言っているのではない。たとえそれが悪評ではあっても、自分の仕事を、仕事そのものの中身と質によって評価される作家は、幸せだと思う。作品の内側から自分の作品が評価される――これは作家冥利に尽きる、と言っていい。 不幸な作家というのは、その生活史が知られすぎている作家である。あるいは、不幸な作家というのは、自分の生活史を死後に洗い立てられて、ああだ、こうだとつつき回され、そこに洗い出された生活史のほうから作品のありようが云々され評価されているような作家のことである。そこでは、彼の家系・出生はかくかくで、かくかくの環境の中でかくかくの資質、かくかくのパースナリティーの人として成長を遂げ、さて青年期になってかくかくの思想の洗礼を受け、またどこそこの誰某と、次にはまた別の誰某とかくかくの恋をしたといった調子で、その私生活面が洗いざらい明るみに出されることになる。 そういうわけで、友人・知人に宛てた私信も、またうっかり机のひき出しに入れたまま死んだ、そのメモ帳まで死後“公開”を迫られることになる。それでもわからないようなところは、血縁者・知人の間を聞いて回って証言を求める。あげく、寄ってたかって彼の深層心理かなんかを好き勝手に腑分けして、この作家の自我・主体は、実にかくかくのものである。したがって、彼の作品はかくかくしかじかに〈解釈〉されるべきである――というふうな、作品の外側からの〈絵解き〉による評価を、この作家は受け取ることになるのである。であるからして、太宰治が次のように語った気持、わかるではないか。「どうか、私の作品をむりに 批評しようとしないでください。……文学に一ばん必要なもの、一点、素朴な感動」である、云々。(一九三〇年代末、某氏に宛てた手紙の一節) また、やはり、太宰が次のように書きつけた気持、わかるではないか。最初の作品集を『晩年』と名づけたその彼が書いたものなことを思えば、その気持、とくとうなずけるではないか。「よもやそんなことはあるまい、あるまいけれど、な、わしの銅像をたてるとき、……首をつけぬこと。いやいや、なんの意味もない。雀のフンを鼻のあたまに浴びるなど、わしはいやなのだ。」(『葉』/作品集『晩年』に収録) ところで、雀どものフンをもろに浴び続けている、不幸な作家たちのひとりに、芥川竜之介がいる。 わたしの言う、幸せな作家――それは、銅像はちゃんと立っているのだが、その像は首の部分を欠いている、というふうな作家である。しかも、太宰ばりに言えば、「右の足を半歩だけ前へだし、ゆったりとそりみに」なっている銅像(前掲『葉』)、いや、そういう自分自身の芸術家像を後世のわたしたち読者の前に示しているような作家の場合である。顔かたちや表情、その表情から察せられるであろうその作家の自我内面のことなど、いっさい不明だというほかはない。それがともかくわかるのは、首から下の部分――つまり作品そのもの を通してだけである。 然り而して、その作品形象のありようたるや、「右の足を半歩だけ 前へ出し」(押しつけがましくなくていいじゃないか)、しかも「ゆったりとそりみ」の姿を示している。幸福な作家だとわたしが思うのは、そういう作家のことである。 実はわたしは、ここのところで、十七世紀の民衆文学者、井原西鶴(さいかく)のことを想ってみているわけなのだが、彼の生活史のディテールはまったくの未知に属している。つまり、その像は首の部分を欠いているわけだ。しかも、その作品のありようは、半歩だけ右足を前へ出して、ゆったりとそりみになっている……。 そのことに加えて、西鶴のことを幸せな人だな、と思うのは次のようなことがあるからだ。韻文(俳諧)、散文(浮世草子)、そのどちらを取ってみても厖大(ぼうだい)な量の作品を、その作品の内側から こまやかにつかみ取っていく上で、なろうことならわかっているに越したことはないような、そのような彼の生活史の幾つかの断面は、ともかく必要な程度 にはハッキリしている、という点だ。あえて誤解を恐れずに言えば、それ以上のことはまったくわかっていないという点こそ、彼が幸福な作家でありうるゆえんのものだ。というのは、もしもそれ以上のことがわかっていたりすると、例の深層心理の分析というのをやられることにもなりかねないからである。北村透谷や芥川竜之介が死後にその憂き目をみているような精神分析的な、また実存的な〈絵解き〉が始まらないものでもないからである。 まさか西鶴に対してまでそんなことは……というのは観測が甘すぎる。今のところ、そういう気(け)がないというのは生活史の細部が不分明だから手がでない、だせない、というまでのことだろう。西鶴の生活史に関して、今明らかにされていることは、たとえば、(1)彼の出生が鎖国以後に属している、ということである。また、(2)彼が、鎖国を契機として階級的結成を遂げた、いわゆる新興町人の二代目として、国内商業の中心地大阪に生まれ育った、ということなどである。さらにまた、(3)根っからの文人というのではなくて、俳諧師の生活に身を投じるようになる三十歳代の半ばまでは、やはり〈常(つね)の町人〉――都市新興町人中層者のひとりとして〈お店(たな)〉の経営者の生活をしていた、というようなことが、たとえば今、わかっていることである。 そうした生活の中で、(4)すでに彼は、談林(だんりん)派――それは新興町人を階級的基盤とした俳諧愛好者たちの集団であった――の有力な、というか有望な俳人としての一面を見せているし、またそうした生活の中で、(5)「巣ごもりや三人(みたり)残してほととぎす」(西鶴)――三人(二人?)の子どもを残して妻が病死する、という悲運に見舞われている。そう、それから、(6)彼が専業の俳諧師・浮世草子作者の生活にはいって以後は、年々、その年の半ばは「国々を見めぐりて話の種を求め」る(『大下馬』自序)ための、諸国遍歴の旅に明け暮れていた(伊藤梅宇『見聞談叢(けんもんだんそう)』)、ということなども知られている。 が、しかし、せいぜい上記のようなことしか知られていない彼の生活史を、彼の作品のありように結びつけて、西鶴の主体を云々するというようなことは、ほとんど不可能に近い。ここで言えることといったら、西鶴文学の到達点とも言うべき『万(よろず)の文反古(ふみほぐ)』や『世間胸算用(むねさんよう)』などにおいて、読者大衆へ向けて用意されている視座――それは同時に、この時点におけるこの作家の視点・発想を示すものだが――が、〈常の町人〉二代目のそれであったことのある必然性というようなことだけだろう。 あるいは、せいぜい、この作家に固有な喜劇精神とそのユニックな現実へのタッチのしかたをそこにもたらした、実人生的なある必然性を想ってみることができる、という程度のことだけだろう。つまり、妻に先立たれて間もなく、三十歳代の半ばで「儲(もう)かりまっか」「まあまあどす」の商人の生活を離れたということ、しかも「僧にもならず」――と彼の伝記資料は伝えている――、あくまで俗人 として、依然、「儲かりまっか」「さっぱりあきまへん」の〈常の町人〉二代目たちの生活を、その内(うち)と外(そと)から凝視しうる立場(視座)に身を置いた、置けた、というふうな条件 がそこに指摘されるだけのことだろう。(然り而して、こうした条件の把握、場面規定の押えは、西鶴作品を作品の内側から 理解していく上に重要な意味を持っている。) で、つまり、結論的に言って、西鶴論というかその作品論は、作品形象に即して作品の内側から 組み立てるほかはない、ということになるのである。西鶴のことを、幸せな作家だとわたしが言うゆえんである。 そこで、提案があるのだ。集会当日のテェマに関してなのだが、西鶴とは対照的に不幸な作家である芥川を、ひとつわたしたちの手で、わたしたちの言う意味での幸せな作家にする努力をしてみないか、という提案、呼びかけなのである。作品の外側からの〈絵解き〉をやめて、作品の内側から、言表の場面規定――作者・作品の文章・読者(作品本来の読者)の三者の相互規定によって成り立つ場面・場面規定――をきっちり押えて、作品の文章に定着している(あるいは定着することを求めている)その現実把握の発想を探る足場を、わたしたちが共同研究を組む中でつくり出そうではないか、という提案である。 よもやそんな誤解はあるまい、あるまいけれど――である。作品をその作品の内側から読むというのは、わたしたちがただその作品の文章とにらめっこ していればいい、ということではない。先刻、西鶴文学の場合について語ったように、〈読者へ向けて用意されている視座〉を明らかにするように場面規定を押えて読む、ということこそが、わたしの言いたいことである。この場合、〈読者〉というのは〈本来の読者〉のことである。であるからして、作品を内側から読むというのは、その作品本来の読者へ向けて用意されている視座を潜って、わたしたち読者がそれを読む、ということにほかならない。 潜る? ……しかつめらしい言いかたをしたほうが、かえって通りがいいだろうか。〈媒介する〉ということである。無媒介に読んだのでは、つまり作品の文章とただにらめっこ していたのでは、その文章に託されている〈発想〉はつかめない。したがってまた、文章が文章になりきらない。言い換えれば、その文章の言葉は、第二信号系としての生産的・実践的機能における生きた言葉――文体刺激とはなりえないのである。まことに芥川その人が語っているように、「文章の中にある言葉は辞書の中にある時よりも美しさを加えていなければならぬ。」(『侏儒の言葉』)のである。 話を具体的なものにするために、作品理解の実際の場合について引例しておこう。 集会当日、その作品に触れることを予定している『羅生門』現行流布本の結末の一文は、周知のように、「下人の行くえは、たれも知らない。」というのである。(表記は、春陽堂版『芥川竜之介全集』本のそれに拠る。)――読解的な意味でのその文意は自明である。読んで字のごとし、というところだろう。だが、「下人の行くえは……」という、この固有の言表、固有のこの言葉の選択において語られているその 事柄、その 発想は何なのか、ということになると無媒介にはわからない、と言うほかないのである。この作品の表現にとって本来の読者のポジションあるいはシチュエーションにいない、わたしたちにとっては、「場面の媒介なしにはわからない」「本来の読者の視座を潜ることなしにはわからない」ということになるのである。 早い話が、たとえば吉田精一(『芥川竜之介』/一九六一年)は、(芥川はこの作品で)「一番最後に『下人の行方は、誰も知らない』と言っているだけである。この人間に対する絶望感が、やがて後年の彼を自殺にみちびいたと見られないこともない。」というふうに、この結末の文に人間に対する芥川その人の絶望感が託されている、という判断を示している。 ところで、小堀桂一郎(「芥川竜之介の出発」/一九六八年)の場合は、「『羅生門』は全文の最後が〈下人の行方は、誰も知らない〉という一節で締め括られていて、以て強者に転身したこの下人の未来を暗示することに大きな注意がはらわれている。」というような、吉田の場合とは異なる判断――つまり異なる文意把握になっている。(「強者に転身したこの下人の未来」云々――『羅生門』の構想・構成は、森鴎外訳『橋の下』の「応用」であろうとする小堀の見解がもたらす一つの結論である。上記の小堀論文参照。) 一方、三好行雄(角川文庫『羅生門・鼻・芋粥』解説)になると、その判断のしかたは一転して次のような解釈 を導く。すなわち、「老婆のさかさまの白髪と、黒洞々たる夜と、ゆくえも知らず駆け去った下人と、この一幅の構図の中であばかれるのは限界状況に露呈する人間悪であり、いわば存在そのものの負わねばならぬ痛苦であった」云々。 引用の限り、小堀の立論の前提はやや趣きを異にしている印象だが、三好の場合、また吉田の場合は、『羅生門』のこの言表が、ほかでもない芥川その人の人間自我の表白であり、彼の心的状況の表白――しかもかなりストレートな表白である、というつかみかたのようである。たとえば、吉田の場合で言えば、(その叙述の順序は、おそらく論理のたどりかたの順序の逆を行っているのだと思われるが)後年のこの作家の自殺が「人間に対する絶望感」によるものだとする判断がまず初めにあって、そうした絶望感は、すでに何らかの形で彼が青年時代から持ち続けていたものに違いない、という、場面の押えかた――場面規定のしかた――によるもののようである。 問題は、このようにして把握されている場面――場面規定――というのが、作家その人の主体(人間自我)のありかたの側からの追求によるものである点はいいとして、それが実はこの作家のこの 作品制作の時点における主体であったとは必ずしも言いがたい、という点である。わたしたちが探り当てようとして躍起になっているのは、『羅生門』の創造主体 としての芥川なのであって、死を前にした芥川ではない。また、それがたとえこの作品を書いているのと同じ時期の芥川ではあっても、知人のだれかれに宛てて手紙を書いている芥川、あるいは手紙の中の芥川は、わたしたちの探り当てようとしている、『羅生門』の創造主体としての芥川とイコールではない。 手紙と言えば、手紙の中の自作に対する自己評価や自作案内みたいなものにしても、同じことだろう。手紙は相手あってのコミュニケイションである。この 相手(受け手)に、この 時点で納得をかちえたいことというのが、そこに言表されることになる。話は同じことなのであって、かくかくの人びと(読者)と、かくかくのことについて今は心おきなく、心ゆくまで語り合いたい、というところに、普遍――多くの読者に共軛する普遍――を求めての特殊 の描写、すなわち、具体的な個々の形象の造型(作品の制作)ということが行なわれるわけだろう。(この、普遍を求めて、というところが、手紙=私信の言表と作品の言表が違う点だ。)で、こうした形象造型の過程において聞こえてくる、読者の側からの声なき声が、作家の想念に何べんか変革をもたらしつつ、それがやがて作品として結実していく、というわけのものだろう。 言い換えれば、作品を書くということは、読者・鑑賞者のそのような声なき声に耳を傾けつつ、そのような読者――それは、いわば、作者の〈内なる読者〉である――へ向けて視座を用意しつつ書く、ということである。したがって、そこに設けられた〈読者の視座〉にこそ、ゆがみない作家の創造主体が反映されているはずなのである。なぜなら、作家の側から言って、自己と読者との唯一の伝え合い の通路となりうるものは、自分自身の手で用意したこの〈視座〉以外には求めえないからである。 このようにして、作家論は、その 作品、また別のその 作品の創造主体であるその 作家について、その連続と非連続の展開が示す文学史的意義の評価を語るものにならなければならない。言い換えれば、従来の作家論・作品論において忘れられていた読者(本来の読者・内なる読者)の失権を回復するものにならなければならない。 「されば『ろおれんぞ』が最期(さいご)を知るものは、『ろおれんぞ』の一生を知るものではござるまいか。」――今次全国集会の第二日の研究日程に組み込まれている『奉教人の死』の本章結末の一文である。(表記は、前掲春陽堂版全集本に拠る。) ところで、戦後の芥川文学の研究者の多くは、「芥川の死の秘密を知るものは、芥川の生涯と芸術を知るものではござるまいか」といった格好で、彼の〈出生の秘密〉と〈死の秘密〉の解明に努力を傾注して来ているようである。(上記、吉田の『羅生門』論なども、実はこうした流れに添った所説だと言えるのではないかと思う。)で、まず、戦後の芥川研究は、この作家の出生に秘密があったか、なかったか、という論議――たとえば、一九五〇年代の半ば以降における福田恆存・進藤純孝・奥野健男その他の諸氏による、まさに各人各様の諸説――に始まって、最近では、その家系・出生・遺伝、また実生活的、文化生活的環境などにかかわる、彼の本来の自我――その本来の自我に帰り着く道をついに尋ねあぐねたところに、芥川その人の敗北=自殺が結果したのではあるまいか、というようなことが語られている。たとえば、 芥川の「敗北」は、〈知識〉の質が問われるのが決してその飛翔(往相)においてではなく、降下(還相)においてであることを察知しながら、遂にその方途を失したものとしてあるということである。……かれは「敗北」に到るみずからの知識主義の経来たった歴史とその現在を表現化し、それを知識主義の「敗北」の証言とすることに、みずからの思想的良心の方向を定めたのである、云々。(梶木剛「芥川竜之介の位相をめぐって」/一九六七~八年)そうかと思うと、また芥川の自殺は、自分の「最後の創作を死によって成し就げよう」という「決意」による芸術的な死であった、というふうに考える評論家(進藤純孝/『芥川竜之介』/一九六四年)などもいる。死=選び取った死=自殺は、芥川にとってはまさに彼の芸術の「決意」的な完成であり、それは芥川文学の到達点を示す最高の「創作」だ、とこの評論家は考えるのである。すなわち、「人間性確信の嘘から脱出しなければ、新たな文学の生まれ得ないことを、死ぬ直前の芥川は叫びつづけていた」が、「自殺によって人間性確信の嘘から脱出し、人間性不信に表現を与えたとき、芥川はかつて何人も登り得なかった芸術の高みに立ったのである」云々。 人間性確信の嘘からの脱出に晩年の芥川が自分の文学的課題を見つけていた、というのは、言葉としてうなずけないこともない。ただし、彼が不信を表明したその人間性というのが、「人間性に関して何もかもいっさい信用ならない」という意味での、人間性まるごとをさしているのか、それとも「まるごとにスッポリ人間性というものを信頼してかかるわけにはいかない」という、いわば人間性の部分をさしているのか、どうもその辺のことがハッキリしない。ありふれた例を持ち出して恐縮だが、「理性のわたしに教えたものは、ひっきょう理性の無力だった。」(『侏儒の言葉』)というふうな意味での、理性としての人間性に対する不信ということだとわたしにもわかるのだが。 が、それはそれとして、芥川の自殺が、「最後の創作を死によって成し就げよう」とした「決意」の表現であり、彼の人間性不信の芸術的表現であった、というような〈死の秘密〉論議には、とうていわたしなどは付いて行けない。それはみごとな虚構だし、そういう虚構は虚構としてけっして不可能ではない。が、しかし、それは虚構として可能なのであって、文学史論としての芥川論とは全然別個の次元のものだ。むしろ、この研究者の場合について言えば、右の論述をさかのぼる十数年以前の論文「異邦人感覚――芥川竜之介をめぐって――」(一九五二年)に示されていたような、もっと乾いた思索の方向にわたしとしては共感するものがある。 「ひょっとすると、芥川竜之介は、江戸時代の戯作者文学を、西欧的な仮面、粉黛(ふんたい)のもとに復活、継承、発展させた戯作者ではないだろうか」と語るのは、奥野健男(「芥川竜之介」一九六八年)である。彼の「自殺は、自分の中にある江戸末流的戯作者根性への嫌悪」によるものであって、普通にそう考えられているような、「知性的西欧文学の仮面に(彼が)たえられなくなった」からのことではないだろう、云々。 奥野と進藤、そして梶木とでは、むろん、結論もつかみかたも違うわけだが、(これはやや放言の部類に属すけれども)それにもかかわらず、この三者の論理のメカニズムというかシェーマにある共軛性を感じないではいられない。かつて進藤にあって芥川の異邦人感覚として指摘されていたものが、この場合、奥野によっては戯作者根性としてその「正体」がつかみ直されている、ということに(結果としては)ならないだろうか。また、奥野によって、戯作者根性への自己嫌悪による自殺ではないかと言われているものが、梶木の場合、本来の自我への「降下」の途次、「その方途を失」しての死として芥川の自殺が位相づけられていることに、やはり結果的にはなるのではあるまいか。 で、話がここまでくれば、芥川ないし芥川文学のこうしたつかみかたのシェーマというかパターンを決定的なものにした(と思われる)吉本隆明の所説(「芥川竜之介の死」/一九五八年)を想起せざるをえない。それは、「放蕩によって無意味に生を蕩尽してしまう自己の血族に対する(芥川自身の)愛着と嫌悪」について語ったものであった。芥川その人は、「『汝と住むべくは下町の』という下層階級的平安を潜在的に念願しながら、『知識という巨大な富』をバネにしてこの平安な境涯から脱出しようとして形式的構成を特徴とする作品形成におもむき、ついに、その努力にたえかねた時、もとの平安にかえりえないで死を択んだ」そのような「純然たる文学的な、また文学作品的な死」であった云々――というような所論であった。 わたし自身はこの吉本論文に揺り動かされて、改めて『大川の水』を読み返し、そのころまだ読んでいなかった『本所両国』に初めて目を通す、ということをしたのを思い出す。が、そのころも今も、その所論のシェーマそのものについては十分納得しきれずにいる。『日光小品』や『大川の水』に続けて『松江印象記』を、さらに『雛』を、また『大導寺信輔の半生』に続けて『本所両国』をと読み進めて行った場合、吉本のこのシェーマはやや一義的に偏しているように思われてくるし、氏の図式の網の目からこぼれた何かに存外大きな問題が潜んでいるようにも思われるのである。 やはり、吉本論文同様、戦後・現在に至る芥川文学研究に根源的な影響を及ぼしているという点では、寺田透の評論(「芥川竜之介の近代精神」/一九五四年、その他)を挙げなくてはならないだろう。それは、「かれ(芥川)の近代精神そのもののうちに存する封建的夾雑、混沌、病患」について語ったものであった。その結論は、芥川という作家は所詮「十九世紀末西洋を、とにもかくにもその骨髄から体現しているという点で、近代的たるに過ぎ」ない作家である、という点にある。寺田はまた、「僕は芥川の近代精神という場合に、いつも何か江戸文学の完成者というふうに受け取れるのだ」云々とある座談会(一九五五年?)で語っているが、現在に至る戦後の芥川文学研究の主流的な方向は、だいたいこの辺のところで決定されたと見ていいのかもしれない。 今日の芥川論の主流的な見解が上記のようなものであることは承知の上で、実はそれゆえにこそ、〈文学史を教師の手に〉ということを合い言葉に*、わたしたちは、近代主義的な〈絵解き〉の文学史からの芥川論の解放を、文学教育の場で実験的、実践的に一歩ずつ実現させたいと願っているわけである。その実現へ向けての第一歩――公的な意味での第一歩――が今次集会なわけだし、そのきっかけを〈芥川文学の成立〉の場に求めて……というのが、わたしに課せられている当日の分担任務だということになるのである。 * 文学史を教師の手に、云々~ 文学教育研究者集団の一つの合い言葉である。ちなみに、集団の機関誌「文学と教育」一九七一年十一月号に、同集団常任委員会アピールという形で次のような記事が掲載されている。「私たちが求めているものは、文学がそこに息づくような指導過程論である。文学がそこに息づくということが絶対の条件である。そこで、私たちに必要とされるのは〈文学史を教師の手に〉という姿勢によるテェマと課題へのアプローチである。文学史を教師の手に――それは、文学史を、近代主義者(近代主義的文学史家・文芸評論家)たち――彼らは今や、体制内知識人の前衛である――の手から私たち教師の手に、という意味である。子どもや若者たちの未来に対して責任を負うところの、文学教育の実践的必要に敏感に反応できるような文学史を、私たち教師が協力してつくり出す努力をしよう、という意味である」云々。上記〈絵解きの文学史〉に対する、わたしたちの言う〈現代史としての文学史〉の方法は、いわば〈総合よみの発想に立つ文学史〉ということである。先刻紹介した、寺田が参加し発言している座談会の中で佐々木基一の語っていることが、たまたまわたしたちの方法意識に関する発想を、わたし自身の課題(芥川文学の成立に関する証言)とも重なり合う形で語ってくれている格好のものになっているので、賛意を込めて、そっくりそのまま引用しておく。 日本には文学史でもそうだが、作家の全体を眺める場合に(その作家の)失敗した帰結だね、そこから遡ってみるという傾向があるのですね。一般に出発点からたどって、その作家が一歩一歩何を実現してきたかを見ないで、結論のほうから逆に見る。しかしそれは大体挫折したり、失敗したりしているものだから限界ばかり目につく、ということになるのだ。きょうの芥川論も大体終わりのほうから見たという感じがするが、しかし、これはもう一度芥川の登場した初期から正常にたどって行って、作家の苦労なり努力なりを評価してゆく、そういう実践的な観点も必要な気がする。そうすると、ずっと評価が違ってくるのではないか。つまり、佐々木の言うように、「初期から正常にたどって行って、作家の苦労なり努力なりを評価」するということ、言い換えれば「その作家が――この場合、芥川が――一歩一歩何を実現」させて行ったか、そこに創造された新しさは何であったかということを、「実践的」に探る必要があるわけなのだ。それを逆に、三十なん歳かで自殺したというところから、〈後向(うしろむ)きの予言者〉的な絵解き の解釈をやってみたり、近代 作家芥川竜之介を現代 に引きずり降ろして無い物ねだりをするのは、これは文学史ではない。 たとえば、上記の寺田の場合に代表されるような芥川の「古さ」(前近代性)に対する批判だが、芥川は言っている、「ある作品の持っているある思想の哲学的価値は、必ずしもその作品の文芸的価値と同じものではありません。(中略)現に、ショーなどは、シェークスピアの思想を一笑に付しているようであります。が、さいわいにも、そのために詩人シェークスピアまでも一笑に付してはいないようであります」云々(「文芸講座『文芸一般論』」)、と。その辺のことが、寺田たちの場合、どうなっているのだろうか。 芥川の思想のありようそのものに関して言うなら、その限界が目につかないようだったら、むしろその批評家は、現代の批評家として失格ということになるだろう。そのことに加えて、芥川の前近代性と言われているもののことだけれども、近代以前 なのか、それとも以外 なのか、もう一度問い直してみる必要のありそうな面もなくはない。第一、そこに進歩の規準みたいにして取り上げられている〈近代〉〈近代的〉というのが、いったいどういう〈近代〉をさしているのか、やはり問い直される必要がありはしないかと思う。 さて、当日のわたしの報告のプログラムだが、具体的なプランはまだ立っていない。近く、会場で当日お配りする第二レジュメの作製にとりかかる予定でいるが、いっさいは、そのおりに、と思ってみている。ただ、現在、自分自身に対して次のような課題を与えているということだけは、ここで明らかにしておきたい。 (1)芥川が創作活動を行なった時期は、ちょうど、①幸徳事件(一九一〇~一一年)に続くダーク・エイジと、②三・一五事件(一九二八年)を第一次モメントとする三〇年代の暗い谷間の時期とをつなぐ、③暗黒政治への反発・抵抗としての大正デモクラシーの時期に位置づくわけだ。で、そのような大正デモクラシーに固有な文学体験のアクチュアリティーを、現実にこの作家が芸術的虚構性と形象性において創造主体の内側のものとなしえたのはどの時点においてであったか、という問いが、さし当たってわたし自身の課題となるのである。(注記するまでもないことだが、芥川は一八九二年に生まれ、三・一五事件の前年に当たる一九二七年の七月に自殺している。幸徳事件の判決と処刑のあった一九一一年一月の彼は、十八歳の高校一年生であった。) (2)上記のような課題意識に立って芥川作品の展開を「初期から正常にたどって行って」、感動とともに立ち止まりを経験させられるのは、まず次のような作品のアスペクトにおいてである。 ――①『日光小品』(「工場」「温かき心」などの章/一九一一年=明治四四)、『大川の水』(一九一二稿/一四=大正三・四「心の花」)、『松江印象記』(一九一五・八)などの初期のエッセイふうの作品の底を流れる、芥川文学の地下水とも言うべき世界。特に、『松江印象記』における〈上からの近代主義〉に対する批判は注目される。 ――②『羅生門』の形象的完成(主題的発想の文体的定着)に燃やした、若い日のこの作家の創造的執念の姿。ちなみに、『羅生門』の初出は、一九一五年(大正四)十一月の「帝国文学」所掲のものであるが、第一創作集『羅生門』(一九一七・五/阿蘭陀書房)に掲載の際に部分的な改稿が行なわれ(第一次改稿)、続いて第二創作集『鼻』(一九一八・七/春陽堂・新興文芸双書8)に再録する際に全面的な改稿(第二次改稿)が行なわれている。各全集や各文庫など所収の現行流布の『羅生門』は、この第二次改稿によるものだが、それは、初出ならび第一次改稿の『羅生門』とは題名は同じだけれども、まったく別個の虚構による、別個の作品形象だと言ってよさそうである*。 往年の芥川がボードレエルの散文詩の中に見つけた「善悪一如(いちじょ)」の想念**や、『青年と死』(一九一四=大正三・五)、『ひょっとこ』(同・一二稿/一五・四発表)、『仙人』(一五・七稿/一六・八発表)このかたの主題的発想(III・4「芥川文学の地下水と主題的発想」参照)は、第二次改稿『羅生門』の成立においてその発想と見合う具体的な虚構と文体を見つけたと同時に、主題的発想そのものの次元を高めた、ということが言えるのではないかと思う。 ――③『偸盗』(一九一七・四および七/「中央公論」)の制作が『羅生門』の改稿に果たしたであろう役割と、『偸盗』の書き換えに示したこの作家の創造的執念。他作品との関係・関連。――第ニレジュメ(III・4「芥川文学の地下水と主題的発想」参照)の中で。 * 二つの『羅生門』~ たとえば、この作品の結末の一文は現行流布本では、「下人の行方(ゆくえ)は、誰も知らない。」となっているが、「帝国文学」所掲の初出のものでは、「下人は、既に、雨を冒して、京都の町へ強盗を働きに急ぎつつあった。」という文であった。第一次改稿の際、「急ぎつつあった。」という箇所を「急いでゐた。」に改め、さらに後に(第二次改稿の際に)「下人の行方は……」と全面的に書き換えられたわけだ。 4 芥川文学の地下水と主題的発想 この稿は、前章「芥川文学の成立に関する若干の証言」の、資料面を中心とした補足的な一章である。上記、文学教育研究者集団・第21回全国集会の当日、参加者に配布した講演第二レジュメを一部摘記し、摘記した部分について補筆したものである。1 講演のプログラム (1) 戦後、芥川文学研究史へのアプローチ (2) 今日の芥川文学研究の動向に見られる主観主義と客観主義に対する若干の反問 (3) 芥川文学にどうアプローチするか (4) 芥川文学の成立に関する若干の証言(芥川の創造的関心が志向するもの/作品の主題的発想に示されているもの) 2 研究史へのアプローチ(前章参照) 3 若干の反問(一)(上記 1・(2)) 芥川文学の根底にあるものは人問不信であり、その文学活動は「人間に対する絶望感」から出発しているとする見解、たとえば『羅生門』などにはこの作家後年の自殺を暗示する、死の影が見られる、とするような見解(前章「芥川文学の成立に関する若干の証言」参照)は、作品の展開を「初期から正当にたどって行って」その芸術的実践を正当に跡づけた場合、どう評価されることになるのか。たとえば、その初・中期の作品の基調になっているような箇所を、各作品について拾ってみると次のようになるのだが……。 (1)『青年と死』(一九一四・九/芥川22歳)――「死を予想しない快楽ぐらい無意味なものはない。(それは)欺罔に生きるようなものだ。」(青年A・)/「おれ(死)を忘れるのは生を忘れるのだ。生を忘れた者は亡びなければならないぞ。」(死神の声)/「おれは、お前(死)の顔がそんなに美しいとは思わなかった」云々。(青年A・)上記(1)『青年と死』を、(2)『仙人』につなげて読んでみていただきたい。青年の発言が死を賛美しているものだ、というような理解は生まれてこないだろう。死神は、ハッキリと言っている、「おれ(死)を忘れるのは生を忘れる」ことだ、だからして、「生を忘れた者は亡びなければならない」と。また、(3)『芋粥』と(4)『猿』とは同年同月の発表作品である。そうした点からも、ほぼ同一の発想を共軛して持つ作品だ、というふうに見なしていい一面を持っているように思われる。人的シチュエ――ションからすると、「人間らしい同情」を持つ人間としての副長と、丹波の国出身の無位の侍、兵隊仲間から「猿扱い」をされている信号兵と、同僚たちからなぶり 者にされている五位、というような関係である。 無位のような人間がおり、副長のような人間がいる限り、人間というものに絶望する必要はないだろう。五位のあの同僚たちにしてからが、たとえ一時」のことにせよ、「いけぬのう、お身たちは」という五位の声を耳にした時には「あるいじらしさに打たれてしまう」のである。その点、『猿』の「私たち」にしても同じことではないのか。現実の「世の中」の「下等さ」にはやりきれないものがあるにしても、それは、人間そのものへの絶望とか不信ということとは別のことだろう。(その点、手のつけようのない人間というのは、『芋粥』で言えば藤原利仁のような、階級的存在性とその意識・行動の一致した人物のことを言うのであろう。) 死の時が来るまでの間、「私は真に生きたと言えるほど生きたい」という(6)『黄粱夢』の青年の叫びは、また、絶望ということとはまったく無縁である。『桜の園』(チェーホフ)終幕の、「ああ、一生たってしまった。まるで生きていたのかどうか、わからない。」という、死を前にしたフィールスの呟きとそれは、およそ対蹠的である。さらに、(8)『奉教人の死』の、「人の世のとうとさは……刹那の感動にきわまる」云々、――それは、けっして刹那主義の礼賛ではないだろう。むしろ、刹那刹那をだいじにして人の世を生きつらぬこうとする人間の想いがそこにはある。上記(9)の『南京の基督』をめぐる芥川の所説も、「人間は所詮、金花のように幻想にすがって生きるほかない存在だ」ということを語っていることになるだろう、と言ってしまえば話は終わりである。言えることは、この文章に示されているこの作家の問題把握の発想は、そういうつかみかたとは別個のものだ、ということである。また、言えることは、その発言が、たとえ苦しくとも自分自身は幻想にとらわれることなく生きて行こう、と考えている人の言葉(=語り口)になっている、ということである。 4 若干の反問(二)(上記 1・(2)) 芥川の近代精神と言われているものは、「十九世紀末西洋を……体現しているという点で、近代的たるに過ぎ」ない(寺田透/前章参照)ものなのか、それとも世紀末の思想をテコとした何か別のものなのか。 (1)「ボードレエルの散文詩をよんで最もなつかしきは悪の賛美にあらず、彼の善に対する憧憬なり」云々。(一九一四・一・二一/恒藤恭宛/21歳――詳細は前章末に付記の注参照)芥川その人の自意識における世紀末の思想の一端(エッセンス?)は、上記(1)および(2)に見るようなものである。彼が「十九世紀末西洋」の中に見つけたものはそのようなものであり、それは、自他・彼我(ひが)のエゴイズムとの対決において、常に「精神の自由を失はざること」をきびしく自己に対して求め続けた(上記、(3))、彼の生涯へ向けての精神のバネであったと見てよさそうである。この点、現実のその作品の展開に即して、作品の内側から検討を加える必要があるわけだが、そのような検討がまた今次集会の基本的課題の一つに位置づくことになるのである。 5 若干の反問(三)(上記1・(2)) 芥川文学を制約するものは、「前近代性」とか「封建的夾雑・病患」あるいは「江戸末期的戯作者性」といったことであったのか(寺田透・奥野建男他/前章参照)、それともそれは前近代的なのではなくて、芥川が近代主義に対して批判的な姿勢を示していたということなのか。 (1)『松江印象記』(一五.八/23歳)――「松江へ来て、まず自分の心をひいたものは、この市(まち)を縦横に貫いている川の水と、その川の上にかけられた多くの木造の橋とであった。河流の多い都市はひとり松江のみではない。しかし、そういう都市の水は自分の知っているかぎりでたいていは、そこにかけられた橋梁によって、少なからずその美しさをそがれていた。なぜといえば、その都市の人々は必ずその川の流れに第三流の櫛形(くしがた)鉄橋をかけ、しかもその醜い鉄橋をかれらの得意なものの一つに数えていたからである。殊に、その橋の二、三が古日本の版画家によってしばしばその構図に利用せられた青銅の擬宝珠(ぎぼし)をもって主要なる装飾としていた一事は、自分をしていよいよ深くこれらの橋梁を愛せしめた。……これらの木橋を有する松江に比して、朱塗りの神橋に隣るべく醜悪な鉄の吊り橋をかけた日光町民の愚は、まことにわらうべきものがある。」二十三歳の芥川が、松江の「市(まち)を縦横に貫いている川の水と、その川の上にかけられた多くの木造の橋」を前にし、「千鳥城の天守閣」を前にして想ったことは、「明治維新とともに生まれた、いやしむべき新文明の実利主義」による日本の風土の破壊であった。むしろ、日本人の精神的風土の破壊と荒廃であった。「明治の新政府に参与した薩長土肥の足軽輩」による上からの 近代主義と、いともたやすくそれに飼いならされて行く民俗 の姿に対する怒りと嘆きであった。「朱塗りの神橋に隣るべく醜悪な鉄の吊り橋をかけた日光町民の愚」に象徴されるような、それは調和と統一を欠いたものでしかない。「鉄の吊り橋」それ自体が美的でないという以上に、問題は不調和を不調和と感じない精神的風土のまずしさである。この、近代主義による古きものの破壊が、いわば止揚による統一という革命的な意味を持つものではなく、古き「朱塗りの神橋に隣るべく」新しく「醜悪な鉄の吊り橋」をもってするものである点に、若い芥川の批判は集約的に向けられている。 それと同時に、「醜悪な鉄の吊り橋」を醜悪とは感じないその「新文明の実利主義」的感覚は、天守閣や不忍池の美しさを、美しいとは感じえない感覚と重なり合っている。そこに、「不忍池を埋めて家屋を建築しようという論者」を生み、すでに「全国にわたって……中世の城楼を、なんの容赦もなく破壊」するという文化反動の罪障を積み重ねて来ている。まことに、「天守閣は、明治の新政府に参与した薩長土肥の足軽輩に理解せられるべく、あまりに大いなる芸術作品であるから」だ。 松江を訪れた十年後、三十二歳の芥川は、全国教育者協議会の席上で『明日の道徳』という演題で講演を行なっているが(上記、(2))、その論点は、本来個人主義への徹底と確立をこそめざすべき近代主義が、個人主義の基本条件である批判的精神を欠いていた結果、西洋の文物一辺倒の、主体性のない文化植民地主義への逸脱を遂げ、(同様に批判精神のカケラすら持っていない)尚古的な前近代主義と軌を一にするものに成り果てた、という点の論証にあった。「新旧ともにあまりのぼせあがらないように」――これが、この講演における結びの言葉であった。 6 調和と統一を求めて――芥川文学の志向するもの 今、そこに引用した、「新旧ともにあまりのぼせあがらないように」という、近代主義と前近代主義に対する統一的批判の姿勢は、どうやら芥川文学にとって一つの基本的な姿勢を示すものであったように思われる。それは、言い換えれば、人生に調和をもたらすことを求めての文学であった、ということである。調和というと、何がなし常識的でぬるいものを想起しがちであるが、ぬるいというのは当たらないけれども、そこに希求されている調和が常識を基準としての調和であったことは確かである。もっとも、彼の考える常識というのは、「危険思想とは、常識を実行に移そうとする思想である。」(『侏儒の言葉』)という意味での「常識」のこと以外ではなかったけれども。 (1)『大正八年度の文芸界』(一九/27歳)および『文芸雑感』(二二・二/30歳)――「自然主義の小説がモットーとして振りかざしたものは、真を描くということであります。……ところが、わたくしの中学卒業の前後から、それに対抗してほかの運動が起こりました。唯美主義の運動であります。(唯美主義は)自然主義の真に対して、美ということを唱えました。……その運動とほとんどきびすを接して起こった新しいものがあります。……人道主義者は善を標榜しております。」 取り立ててコメントを添える必要もなさそうである。調和を求める精神は、センチメンタリズムの否定につながり、またセンチメンタリズムの否定において喜劇精神につながっている。あるいは、喜劇精神だけがセンチメンタリズムへの逸脱をくいとめ、真実の調和と統一をそこにもたらすものだ、ということになるのだろうか。 7 芥川文学へのアプローチの切り口の(一)――作家その人の創造的関心(執念)の側面から(『羅生門』と『偸盗』との創造的関連の問題) (1)前提――『羅生門』改稿の虚構論的、文学史的意義の再評価(前章「芥川文学の成立に関する若干の証言」の各項の叙述、およびその注「二つの『羅生門』」など参照)。 (2)問題点――『偸盗』に対する、客観主義的(資料主義的)な判断の示す偏向について。/『鼻』の作品系列と『羅生門』の作品系列と。/『偸盗』成立の意義。 資料主義的な判断云々と言ったのは、たとえば吉田精一の次のような見解である。「……このほかに『偸盗』があるが、これは彼(芥川)自身も失敗の作とみとめて(中略)『安い絵双紙みたいなもん』で、『いろんなトンマな嘘がある性格なんぞ支離滅裂だ』(三月二十九日、松岡譲宛)と自嘲し、『僕の書いたもんじゃ一番悪いよ』とも自認していた。羅生門系の王朝物であるが、平面的、絵画的で、構成にも盛り上る力がとぼしい」云々。(新潮文庫所収『芥川竜之介』) むしろ、わたしとしては、「ロマンへの志向と、その意図の挫折」を示す作品としてこの作品を位置づけている、三好行雄の見解(角川文庫『偸盗・戯作三昧』解説)に身近なものを感じるが、それはともかく、芥川がこの自作に触れて書いているのは、たとえば次のような点についてである。 ①「僕は来月の『新小説』へ『芋粥』と云ふ小説を書く……『偸盗』と云ふ長編をかきかけたが間にあひさうもないのでやめた」云々。(一九一六・七/恒藤恭宛)あらかじめ言っておかねばならないことは、作家(作者)その人が駄作だと言っているのだから、それは駄作に決まっているという判断はナンセンスだということ、また友人に宛てての私信だからそれはホンネに違いない、という判断は必ずしも当たらない、というようなことである。友人にもよりけり、である。上記①の恒藤恭のような友人の場合だと、これは芥川が兄事した“畏友”であり、悩みごとも何もかも打ち明けて相談して来ている間柄なのだから、まずはホンネが述べられていると理解していいだろう。(そういう視点から、前章では、恒藤宛の私信を芥川の心境そのものを吐露したものとして資料的に位置づけた。)その点、上記②、④、⑥に名前の見えている松岡との交友関係は、よきライヴァル同士の、お互いに多少の見栄も伴ももなえばそこに照れ もあるという間柄であり、発言はケース・バイ・ケースの判断を必要とするだろう。 さて、上記①の資料は、『偸盗』に関して言えば、それが一九一六年七月以前の時点で、つまりは『芋粥』の制作以前の時点ですでに書き始められていた、ということを明らかにしている。これを未定稿『偸盗』と呼ぶとすれば、初出『羅生門』以後の現実の彼の創造過程の足取りは、次のようになるわけだ。 初出『羅生門』(一九一五=大正四.一一/23歳)→『鼻』(一六・二/23歳)→『孤独地獄』(一六・四/24歳)→『父』(二六・五/24歳)/『虱』(同上)→未定稿『偸盗』→『仙人』(一六・八/24歳/ただし成稿は一五.七)/『野呂松人形』(一六・八)→『猿』(一六・九/24歳)/『芋粥』(一六・九)今、それを当面の課題にとって直接必要な作品の提示ということにしぼって摘記すると、初出『羅生門』→『鼻』→未定稿『偸盗』→『芋粥』という流れになるわけだが、こうした摘出・略記の方式で第二次改稿『羅生門』に至るその創造過程を跡づけてみると、次のようになる。